単一マグノンの検出が可能な量子センサーを開発:超伝導量子ビットを活用

東京大学らによる研究グループは、超伝導量子ビットを用いて新しい「量子センサー」を開発したと発表した。これにより、単一試行測定で単一マグノンの検出が可能になるという。

単一マグノン検出の量子効率は71%

日本学術振興会外国人特別研究員(当時)のダニー・ラチャンス・クイリオン(D.Lachance-Quirion)氏と東京大学先端科学技術研究センターの中村泰信教授らによる研究グループは2020年1月、超伝導量子ビットを用いて新しい「量子センサー」を開発したと発表した。これにより、単一試行測定で単一マグノンの検出が可能になるという。

強磁性体は、巨視的なスピンとみなすことができ、スピンの向きは熱などによって揺らぐ。「マグノン」と呼ばれるこの揺らぎは、離散的な準粒子として扱うことができるという。しかし、これまでの実験的研究では、検出感度の課題などもあり、膨大な数のマグノンを対象としたものが一般的であった。

中村氏らの研究グループは、超伝導量子ビットとマイクロ波共振器内のマイクロ波光子との間で量子もつれを生成し制御、観測する研究を行ってきた。こうした超伝導量子ビットの分光実験により得られた成果を基に、今回は超伝導量子ビットの単一試行による読み出しで、単一マグノンを検出できる量子センサーの開発に取り組んだ。

開発に成功した量子センサーは、単一試行測定により、1個のマグノンがミリメートルサイズの強磁性結晶試料内に励起している状態を、極めて高い確率で検出できたという。

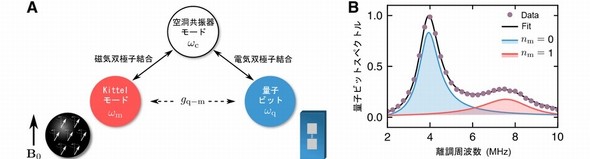

具体的には、被測定物となる強磁性結晶試料中のキッテルモード中のマグノンと、シリコン基板上の超伝導量子ビットを、マイクロ波の空洞共振器モードを介してコヒーレントに結合し、単一マグノンを検出する。量子ビットの周波数シフトは、キッテルモードと量子ビット間のコヒーレント相互作用によって生じるという。

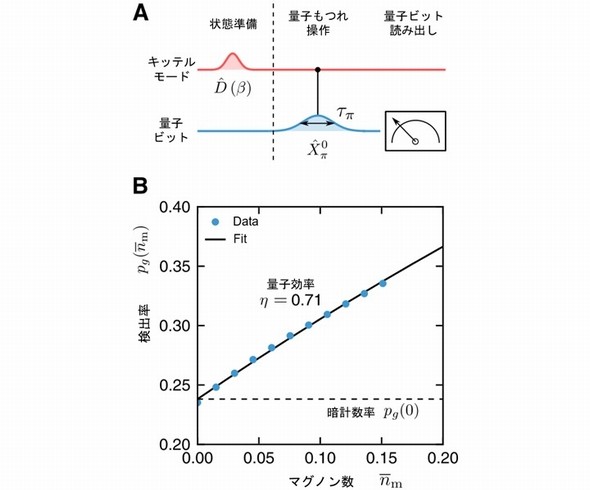

単一マグノンを検出する手順はこうだ。マグノンが存在しない場合にのみ、量子ビットの状態が励起され、量子ビットとキッテルモード中のマグノンとの間に量子もつれが生じる。この時、量子ビットの状態を読み出すことで、単一マグノンを検出することができるという。今回の実験から、単一マグノン検出の量子効率は71%、暗計数率は0.24という結果を得ることができた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

東大ら、簡便な印刷法で有機半導体ウエハー作製

東大ら、簡便な印刷法で有機半導体ウエハー作製

東京大学らによる共同研究グループは、実用レベルの有機トランジスタを実現できる有機半導体ウエハーを、簡便な印刷法で作製することに成功した。 東京大学、極めて小さい電力で磁化制御を可能に

東京大学、極めて小さい電力で磁化制御を可能に

東京大学は、磁化の向きを極めて小さい電力で回転させることができる方法を発見し、この現象を実証した。 東大、高分子半導体でイオン交換現象を発見

東大、高分子半導体でイオン交換現象を発見

東京大学大学院新領域創成科学研究科の研究チームは、半導体プラスチック(高分子半導体)でもイオン交換が可能なことを発見した。 東京大学、新たな電子伝導現象を発見

東京大学、新たな電子伝導現象を発見

東京大学は、非磁性半導体と強磁性半導体からなる二層ヘテロ接合を作製し、新たな電子伝導現象を発見した。磁気抵抗効果は従来に比べ約800倍の大きさになることを確認した。 東大、シールのように貼れる有機半導体膜を開発

東大、シールのように貼れる有機半導体膜を開発

東京大学は、印刷法で製膜をした極めて薄い有機半導体膜を、別の基板上に貼り付ける手法を開発した。この技術を用いて作製した電界効果トランジスタの移動度は、実用レベルの約10cm2/Vsを実現している。 東京大、導電性高分子に熱起電力が生じる機構解明

東京大、導電性高分子に熱起電力が生じる機構解明

東京大学らの研究グループは、導電性高分子(電気を流すプラスチック)材料に熱起電力が生じる機構を解明した。効率をさらに高めた熱電変換素子の開発が期待される。