25年前の装置もラズパイでIoT化、京セミのDX:投資金額は年間約200万円(2/2 ページ)

光半導体デバイスの専業メーカーである京都セミコンダクター(以下、京セミ)は2020年12月4日、同社の工場がある恵庭事業所(北海道恵庭市)と上砂川事業所(北海道空知郡)において、旧式の製造設備をIoT(モノのインターネット)化した「スマートFab」の運用を開始した。京セミは同年12月10日、東京本社で記者説明会を開催し、詳細を紹介した。

徹底的にDXを進める

京セミの社長兼CEOの高橋恒雄氏は、2020年4月1日に同職に就任したばかりだが、今回のスマートFab化への取り組みについて、同氏自身がIoT化や工場のスマート化に非常に興味があることに加え、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で、従業員の出勤率を減らす必要があったことも後押しした要因だと語った。さらに、「京セミの従業員は技術適応力が高く、スマートFab化について、自ら積極的に動いて進めてくれている。スマートFab化のようなDXは、京セミ全体として取り組まなければならないことではあるが、それを実現できる従業員たちが多かったというのも、短期間でスマートFab化にこぎつけた大きな理由だ」と述べた。

記者説明会には、シーメンス MindSphere/Mendix エコシステム開発責任者の松本洋一氏も登壇。京セミのスマートFabは、MindSphereを導入して短期間で構築されたにもかかわらず、理想的な使い方をしていると語った。「MindSphereは、中小企業ではまだ導入事例が少ないが、京セミの事例はベストプラクティスになるのではないか」(松本氏)

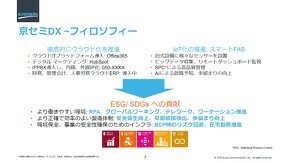

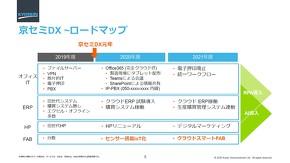

京セミは、2020年度を「DX元年」と位置付け、今後も徹底的なクラウド化とIoT化を進める計画だ。高橋氏は「スマートFabに関しては、今後1〜2年をかけて全ての装置のIoT化を進めていく。その後は3年ほどかけて、AIも導入していく」と述べた。設備投資費用に関しては、旧式の製造設備をIoT化していくことに限れば、年間数百万円程度を見込んでいるとした。

高橋氏は、京セミの事業について「光半導体デバイスの事業は非常に安定している。5Gやデータセンター向けの光通信ソリューションは、リモートワークなどが進んでいる関係で需要がかなり強い。光センサーソリューションについては、2020年前半はCOVID-19の影響で自動車関係で少し苦戦したが、現在は需要が回復している。当社の工場もフル稼働に向かっている」と説明した。

京セミは現在、恵庭事業所に、第2事業所となる光デバイス製造開発センターを建設中だ。「製造設備を投入し、生産量を上げることはもちろん、スマートFabがますます活躍するような立て付けになっていくと考えている」(高橋氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

京セミが光半導体の製造能力強化、工場のIoT化も

京セミが光半導体の製造能力強化、工場のIoT化も

京都セミコンダクターは2020年6月9日、札幌市で記者説明会を開催し、同社の概要や中期戦略計画などを紹介した。 京セミ、変調帯域40GHzのフォトダイオード開発

京セミ、変調帯域40GHzのフォトダイオード開発

京都セミコンダクターは、変調帯域40GHzを実現したインジウムガリウムヒ素フォトダイオード(InGaAs-PD)「KP-H KPDEH12LC-CC1C」を開発した。「Beyond 5G」を見据えた製品で、4値変調方式(PAM4)を利用した伝送速度400Gビット/秒の伝送システムに対応する。 京都セミコンダクター、高さがわずか1.1mmで波長範囲の広い赤外線フォトダイオードを製品化

京都セミコンダクター、高さがわずか1.1mmで波長範囲の広い赤外線フォトダイオードを製品化

京都セミコンダクターが、受光波長範囲が広く、高さが1.1mmと薄型の赤外線フォトダイオード(PD)を製品化した。同製品を、PDの解説と併せて紹介する。 2枚の半導体ダイを積層しながら、1.1mmと薄いフォトダイオードを実現

2枚の半導体ダイを積層しながら、1.1mmと薄いフォトダイオードを実現

前回に続き、京都セミコンダクターが発表した赤外線フォトダイオード(PD)「KPMC29(KP-2 Two-tone PD)」について解説する。今回は、同製品の特長と構造を説明したい。 光トランシーバーのForm Factorの新動向(3) 〜FacebookやMicrosoftが主導するCPO

光トランシーバーのForm Factorの新動向(3) 〜FacebookやMicrosoftが主導するCPO

2000年以降データセンターを支えてきたSFP、QSFPなどのFront Panel Pluggable光トランシーバーから根本的に変革し、次世代の主流になるかもしれないCPOを解説する。 光通信用デバイス、標準パッケージで100Gbps達成

光通信用デバイス、標準パッケージで100Gbps達成

三菱電機は、5G(第5世代移動通信)システム基地局向けの光通信用デバイスとして、CANパッケージを採用し伝送速度100Gビット/秒を達成したEML(電界吸収型光変調器を集積した半導体レーザー)「ML770B64」を開発した。