米新興企業、光I/OチップレットでNVIDIAと協業へ:次世代のインターコネクト(2/2 ページ)

米国カリフォルニア州に拠点を置く新興企業Ayar Labsは、同社のチップ間光通信技術を中心としたエコシステムを構築するという。NVIDIAとの協業により、光I/O技術を適用した次世代アーキテクチャの開発に取り組んでいるところだ。

光源と光I/Oチップレットを切り離す

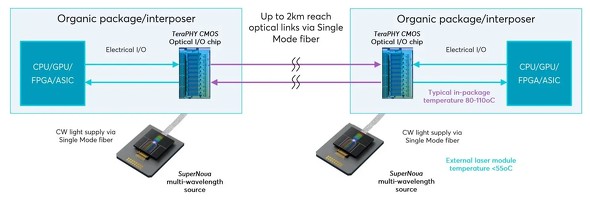

Ayar Labsが初期段階で下した重要な決断の一つに、光チップレットから光源そのものを分離したという点がある(同社は、スタンドアロンの多重波長レーザー光源「SuperNova」を独自開発している)

Wade氏は、「レーザーの物理学は、CMOSマイクロエレクトロニクスの物理学から切り離されているが、それは高温下で動作できないからだ。急激に電力効率が低下し、信頼性も指数関数的に悪化してしまう」と述べる。

熱設計電力(TDP:Thermal Design Power)の高性能演算ノードは、数百ワットの電力を使用するため、SoCパッケージの内部温度が80°C以上に上昇する可能性がある。SoCから光源を分離できれば、離れた場所に配置することで、温度を55°C未満に維持することが可能だ。

IntelやHPEもAyar Labsに投資

Wade氏は、「Intelは2019年、DARPA PIPESプロジェクト(高い拡張性を実現するフォトニクスパッケージ)において光I/Oを提供するために、Ayar Labsを選んだ。プロジェクトでは、Ayar LabsのチップレットをIntelのFPGAと連携させるデモが披露されたが、今や両社のパートナーシップは、FPGAの枠を超えて広がっている」と説明する。

「しかしここで問題となるのは、『Ayar Labsの興味深い技術は、実際にSoCの問題を解決可能な方法で、重要なフルレクチルSoCからミリメートル未満の範囲内で設計や製造、組み立てなどを実現できるのだろうか』、という点だ」(Wade氏)。「DARPA PIPESプロジェクトでの取り組みは、当社の技術と製品アーキテクチャの性能を実際に証明するものだった。それは、大きなターニングポイントとなった」(同氏)

現在、Intelの投資部門であるIntel Capitalは、Ayar Labsの戦略的投資機関となっている。

HPE(Hewlett Packard Enterprise)も、同社のベンチャーキャピタル部門であるHewlett Packard Pathfinderを通じて、Ayar Labsに戦略的投資を行っている。Wade氏は、HPEのインターコネクト技術である「Slingshot」(HPEが2019年に買収したスーパーコンピュータ大手、CrayのHPC[高性能コンピューティング]ファブリック)のロードマップでは今後、光I/Oチップレットが必要になると指摘している。HPEとAyar Labsは、フォトニクスの研究開発で協力し、エコシステムを構築する計画だ。

【翻訳:田中留美、編集:EE Times Japan】

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

光ICと光ファイバー間の3次元光配線技術を開発

光ICと光ファイバー間の3次元光配線技術を開発

新エネルギー・産業技術総合開発機構と技術研究組合光電子融合基盤技術研究所は、光ICと光ファイバー間の3次元光配線技術を開発した。開発した試作品を用い、85℃の高温環境下で毎秒112Gビットの高速光伝送に成功した。 「光トランシーバー」は光伝送技術の凝縮

「光トランシーバー」は光伝送技術の凝縮

今回から、光トランシーバーについて解説する。データセンター、コンピュータや工場内ネットワークで使用される80km程度以下の中短距離光リンクを中心に、ストレージ、ワイヤレスやアクセス通信ネットワークなど、多様なアプリケーションで使用されている光トランシーバーを紹介する。 量産に適した方法で大面積調光デバイスを開発

量産に適した方法で大面積調光デバイスを開発

産業技術総合研究所(産総研)は、東芝マテリアルや東レエンジニアリング、林テレンプと共同で、可視光と近赤外光を遮ることができる調光デバイスを、大きな面積で作製する方法を開発した。光と熱の出入りを制御できる自動車用調光窓などの用途に向ける。 半導体不足の影響、新興企業にも波及

半導体不足の影響、新興企業にも波及

半導体不足はいまだに続き、解消のメドは立っていない。それどころか、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の収束も見えず、ロシアによるウクライナ侵攻が発生するなど、半導体関連のサプライチェーンが不安定になる要素は増えている。それに伴って、半導体製造の“自国回帰”の動きが進み、半導体への投資は加速している。こうした状況は、ハイテク関連のベンチャー企業にどのような影響を与えているのだろうか。 オープンイノベーションで“置き去り”になる中小企業を徹底支援

オープンイノベーションで“置き去り”になる中小企業を徹底支援

企業や組織の枠を超えて製品や技術の開発を行うオープンイノベーションに向けた取り組みが増加している。そうした中、製造業の中小企業のインキュベーター/アクセラレーターLanding Pad Tokyo(以下、LPT)でディレクターを務めるボンド智江子氏は、「オープンイノベーションでは、中小企業の存在が置き去りになっているのではないか」と指摘する。 AIチップ新興企業に成熟の兆し

AIチップ新興企業に成熟の兆し

ここ数年の間、AI(人工知能)チップ新興企業の“カンブリア爆発”(一気に出現すること)について書かれた記事が多くみられるようになった。初期に登場した一部の企業は、自社のAIチップを搭載したモジュール/カードなどを広く提供することによって、実世界においてデザインウィンを獲得したり、世界的な流通チャネルを構築するなど、成熟しつつあるようだ。