NTT、光で液体の特性や液中の粒子を高感度に検出:光が液中に染み出さない構造に

日本電信電話(NTT)は、光ファイバーを用いて、液体の特性や液中の粒子を極めて高い感度で検出できるセンシング技術を開発した。レオロジーやバイオロジーなどの研究に適用できるという。

レオロジーやバイオロジーなどの研究にも適用へ

日本電信電話(NTT)は2022年11月、光ファイバーを用いて、液体の特性や液中の粒子を極めて高い感度で検出できるセンシング技術を開発したと発表した。レオロジーやバイオロジーなどの研究に適用できるという。

液体の粘性や液中物質を高い感度で検出し、評価するためのセンサーとしてこれまでは、水晶振動子センサーなどが用いられてきた。ただ、より高い空間分解能と検出精度を実現していくには限界があったという。

開発したセンシング技術は、光ファイバーを用いて機械振動子の微小振動を検出するオプトメカニカル手法に基づいている。従来センサーより断面サイズが100分の1という、小さなガラス細線からなる機械振動子を用い、液体の特性や液中粒子の質量を極めて高い感度で計測することを可能にした。

今回新たに開発したのは、2つのボトルが連結した形のガラス素子から構成されるセンサー素子である。ボトルはそれぞれ、長さ720μm、最大径125μm、連結部の直径115μmである。ボトル間の連結部分はサイズを調整し、光が空気中にあるボトル内に閉じ込もり、液中には染み出さないようにするなど構造を工夫した。

なお、光閉じ込めの指標である光学Q値は1.65×107で、大気中における機械Q値は2.8×103となった。いずれの数値も、一般的な光共振器や振動子と比べて高い値だという。

上/下方ボトルの機械共振(膨張・収縮運動)は、連結部を介して互いに結合している。上方ボトルに光ファイバーを近づけることで、上方ボトルを周回する光共振を励起できる。光共振と上方ボトルの機械共振は空間的に重なるため、機械振動を光で読み取ることが可能である。上方ボトルと下方ボトルの機械振動は結合しており、下方ボトルの機械振動を光ファイバーで読み取ることもできる。

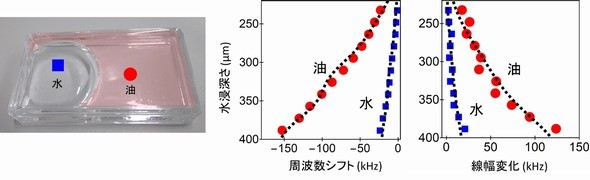

例えば、開発したセンサー素子の下方ボトル部分だけを液体に浸すと、光を液体にさらさなくても、液中の情報を検出することができる。実験では、下方ボトルの振動が支配的な「低周波モード」と、上方ボトルの振動が支配的となる「高周波モード」を観測した。

今回試作したセンサー素子で粒子(質量)を検出する場合、検出限界は振動周波数の揺らぎ量で決まるという。周波数揺らぎは振動測定のSN比に依存するため、機械振動を強く引き起こすほど、検出感度は向上することになる。

今回は、波長が異なる2種類の光をファイバーに導入。片方の光で振動を引き起こし、もう一方の光で振動を検出して、SN比と周波数揺らぎ量の関係を調べた。この結果、SN比が大きくなると周波数揺らぎ量は減少し、7.6×10-12gという小さな質量まで検出できた。この値は、従来の水晶振動子センサーに比べ約3桁も優れているという。

水と油が相分離した液体での実験も行った。この結果、液体の局所的な密度や粘性なども比較的容易に評価できることが分かった。

開発したセンサー素子は、ボトルの表面を金属や自己組織化膜でコーティングすることが可能であり、特定のウイルスや生体分子を選択的に検出するバイオセンサーとして利用することもできるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

量子光のパルス波形を自在に制御する新手法を開発

量子光のパルス波形を自在に制御する新手法を開発

東京大学は、NTTや情報通信研究機構、理化学研究所の研究チームと共同で、量子光のパルス波形を自在に制御する新たな手法を開発した。量子光源となる「量子任意波形発生器」の核となる技術で、新手法を用い大規模光量子コンピュータの作動に必要となる特殊なパルス波形を持つ量子光の生成に成功した。 車周辺の移動体をリアルタイムでマップ上に表示

車周辺の移動体をリアルタイムでマップ上に表示

NTTドコモ、AGC、NTTコミュニケーションズはトヨタ自動車と共同で、建物の窓ガラスに設置したカメラで撮影した移動体の映像を5G(第5世代移動通信)で伝送し、その位置を仮想空間のマップ上にリアルタイムで表示させる実証実験に成功した。 量子計算機の量子多体計算エラーを効率的に除去

量子計算機の量子多体計算エラーを効率的に除去

東京大学やNTTコンピュータ&データサイエンス研究所、産業技術総合研究所および、大阪大学による共同研究グループは、量子コンピュータによる量子多体計算のエラーを、効率的に除去する手法を開発した。この手法は、演算精度が比較的低い量子ビットを多数備えている量子コンピュータで、その威力を発揮するという。 NTTら、小型PLC内で光の強度差を自在に補償

NTTら、小型PLC内で光の強度差を自在に補償

NTTと北海道大学は、新たに開発した小型の光導波路デバイスを用い、異なるモードの信号光間で生じる光の強度差を、自在に補償することができることを実証した。このデバイスを用いると、伝送可能な距離を約200km拡張できるという。 量子技術の産業化を加速、日本企業11社が協議会設立

量子技術の産業化を加速、日本企業11社が協議会設立

東芝、富士通、トヨタ自動車などの民間企業11社は2021年5月31日、量子技術の研究開発と社会実装の加速を目指す協議会「量子技術による新産業創出協議会」の設立発起人会を開催した。 THz帯で動作するフェーズドアレイ無線機を開発

THz帯で動作するフェーズドアレイ無線機を開発

東京工業大学とNTTの研究グループは、CMOSフェーズドアレイICを用いたテラヘルツ帯アクティブフェーズドアレイ無線機を開発、通信に成功した。スマートフォンなどへの搭載が可能になる。