光照射による固体からの電子取り出し精度は1nm以下:1分子で電子の分岐器を作製

東京大学物性研究所の研究チームは、大きさが約1nmのフラーレン1分子に電子を通過させ、同時に光照射を行うことでフラーレンから放出される電子の位置を、1nm以下の精度で制御することに成功した。電子が1分子を通過するメカニズムについても、近畿大学との共同研究により理論的に解明した。

電子が1分子を通過するメカニズムも解明

東京大学物性研究所の柳澤啓史特任研究員(研究当時はドイツLudwig-Maximillians大学DFGプロジェクトリーダー)らによる研究チームは2023年3月、大きさが約1nmのフラーレン1分子に電子を通過させ、同時に光照射を行うことでフラーレンから放出される電子の位置を、1nm以下の精度で制御することに成功したと発表した。電子が1分子を通過するメカニズムについても、近畿大学理工学部の鬼頭宏任准教授との共同研究により、理論的に解明した。

固体に光を照射すると、固体から電子を取り出すことができる。この現象を活用すれば、現行のコンピュータに用いられているスイッチの速度を、1000倍から100万倍に高めることが可能になるという。ただ、超高速スイッチとして固体内に集積するには、電子の放出位置を極めて小さい領域に制御することが必要となる。

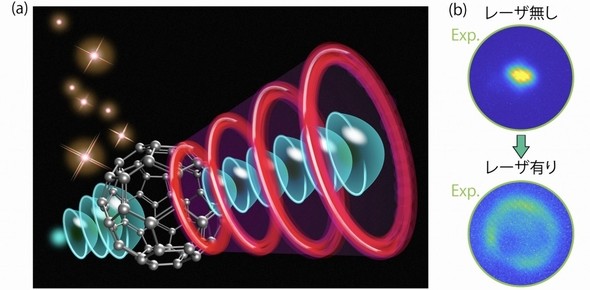

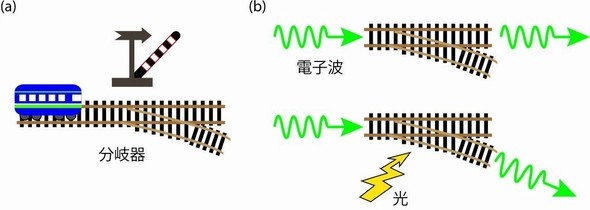

そこで研究チームは、固体上に配置したフラーレン1分子から電子が放出される構造(1分子電子源)の試料を用いて、実験を行った。具体的には、フラーレン1分子を固定した電子源に光を照射し、電界電子放出顕微鏡(FE顕微鏡)を用いて、電子の放出位置を観測した。この結果、光を「照射した場合」と「照射しない場合」で電子の放出位置は大きく変化することが分かった。このことは、「1分子で電子の分岐器を作製したことになる」という。

さらに、量子的な計算モデルを構築して、実験結果と比較した。光照射で電子の放出位置が大きく変化するのは、「フラーレン1分子に広がる電子の特異な広がり方に起因している」ことも明らかにした。

研究チームは、「光のパラメーターを変えると、理論上は分岐の機能をさらに増やすことが可能で、いくらスイッチを集積化しても1分子のサイズは変わらない」という。また、「FE顕微鏡を用いると、分解能を約0.3nmまで改善させることが可能である。今後、1分子に潜む量子の世界を観測できるFE顕微鏡を、手に入れやすい価格で作製したい」とコメントしている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

不純物に強い非従来型超伝導の実現を確認

不純物に強い非従来型超伝導の実現を確認

東京大学、東北大学、カリフォルニア大学、エコール・ポリテクニークは2023年2月14日、共同で二次元カゴメ格子構造を持つ新規超伝導体「CsV3Sb5」において、不純物に強い非従来型超伝導の実現を明らかにしたと発表した。 GaAs系半導体ナノワイヤをウエハー全面に集積

GaAs系半導体ナノワイヤをウエハー全面に集積

北海道大学と愛媛大学、東京大学の研究グループは、光機能性に優れたガリウムヒ素(GaAs)系半導体ナノワイヤを、シリコンウエハー全面に合成することに成功した。直径5cmのシリコンウエハー上に約7億本のナノワイヤを集積できるという。 磁性トポロジカル絶縁体で「電気磁気効果」を観測

磁性トポロジカル絶縁体で「電気磁気効果」を観測

理化学研究所(理研)と東京大学、東北大学による共同研究グループは、磁性トポロジカル絶縁体の積層薄膜を開発し、磁場によって電気分極が誘起される「電気磁気効果」を観測した。 東京大ら、新たなアクチュエーター材料を発見

東京大ら、新たなアクチュエーター材料を発見

東京大学と名古屋大学の研究グループは、幅広い温度範囲において磁場を加えると体積が大きく膨張する新材料を発見した。有害な鉛を含まないため、新たなアクチュエーター材料としての応用が注目される。 ダイヤモンドと絶縁膜の界面にできる欠陥を低減

ダイヤモンドと絶縁膜の界面にできる欠陥を低減

奈良先端科学技術大学院大学と近畿大学、大阪大学および、台湾成功大学の研究チームは、ダイヤモンド半導体の絶縁膜界面に形成される欠陥の立体原子配列を解明した。ダイヤモンド半導体の開発、実用化に弾みをつける。 双極子の荷電π電子系を積層した集合体を形成

双極子の荷電π電子系を積層した集合体を形成

立命館大学は、京都大学や慶應義塾大学、近畿大学、愛媛大学、JSRと共同で、双極子を有するπ電子系カチオンを同種電荷種間で積層し、集合化形態に起因する物性の変調や、半導体特性の発現が可能であることを解明した。