人間の能力を拡張する実装技術:福田昭のデバイス通信(392) 2022年度版実装技術ロードマップ(16)

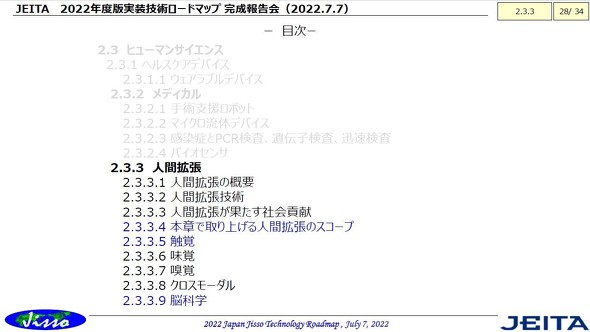

JEITAの「2022年度版 実装ロードマップ」を紹介するシリーズ。今回から、第3項(2.3.3)「人間拡張」の概要を説明する。

人間の能力を補完し、強化する「人間拡張」

電子情報技術産業協会(JEITA)が3年ぶりに実装技術ロードマップを更新し、「2022年度版 実装技術ロードマップ」(書籍)を2022年7月に発行した。本コラムではロードマップの策定を担当したJEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会の協力を得て、ロードマップの概要を本コラムの第377回からシリーズで紹介している。

本シリーズの前回までは、第2章「注目される市場と電子機器群」の第3節(2.3)「ヒューマンサイエンス」より第2項(2.3.2)「メディカル」の概要を述べてきた。今回からは第3項(2.3.3)「人間拡張」の概要説明に入る。

「人間拡張」とは、人間の能力を補ったり高めたりするとともに、新たな能力を人間に獲得させる技術の総称である。「ヒューマン・オーグメンテーション(Human Augmentation)」あるいは「オーグメンテッド・ヒューマン(Augmented Human)」とも呼ばれる。

そもそも人類の歴史は、広い意味での人間拡張の歴史であるとも言える。石器や鉄器などから始まり、馬車や鉄道、自動車、飛行機なども身体能力の拡張と考えられる。眼鏡は視覚の補完、望遠鏡は視覚の拡張とみなせる。

最近になって注目を集めている「人間拡張」は20世紀以降の要素技術の集合体であり、エレクトロニクス、メカトロニクス、無線通信、ネットワーク、センサー、コンピューティング、機械学習、ライフサイエンスといった技術を駆使する。

第2章第3節(2.3)「ヒューマンサイエンス」と第3項(2.3.3)「人間拡張」の目次[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2022年7月7日に開催された完成報告会のスライド)

身体、感覚、認知、存在が拡張の対象

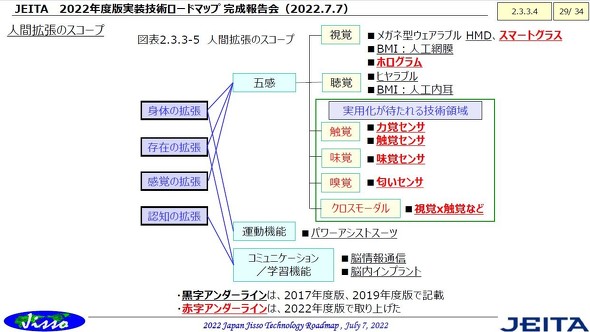

「人間拡張」が対象とする人間の能力は、大きく4つに分かれる。「身体の拡張」「感覚の拡張」「認知の拡張」「存在の拡張」である。

「身体の拡張」とは、身体の機能を補完したり高めたりする技術を指す。眼鏡やコンタクトレンズから始まり、義手・義足、パワーアシストスーツ、人工心臓(補助人工心臓)などが既に実用化されている。

「感覚の拡張」とは、五感を補助あるいは強化する技術を指す。五感には「視覚」「聴覚」「触覚」「味覚」「嗅覚」があり、「視覚」と「聴覚」に関しては拡張技術が商用化済みだ。例えば視覚にはスマートグラス、聴覚には補聴器と人工内耳がある。

「認知の拡張」とは、脳の能力を拡張する技術を指す。認知機能の補完や強化、学習機能や記憶機能の補完や強化などが研究されている。

「存在の拡張」とは、遠隔地に自分(自己)が存在するように見せることで、体験や操作などをリモートで実行する技術を指す。自己の分身となるロボットを通じた感覚の共有と操作(「アバターロボット」と呼ぶ)、仮想現実感技術による旅行やスポーツなどのバーチャル体験、他者の身体感覚や五感などを自己の体験とする、といった研究がある。一部の技術は実用化が進んでいる。

「触覚」「味覚」「嗅覚」のセンシング技術を解説

「2022年度版 実装技術ロードマップ」では、2017年度版と2019年版に続き、人間拡張の要素技術を記述した。特にこれまでほとんど実用化されていない、「触覚」の力覚センサーと触覚センサー、「味覚」の味覚センサー、「嗅覚」の匂いセンサーを取り上げて現状を解説した。また2つの感覚が相互に影響する「クロスモーダル(Cross-modal correspondence)」についても記述した。

実装技術ロードマップで取り上げた「人間拡張」の要素技術。黒下線部は2017年度版と2019年版で説明した。赤下線部は今回の2022年度版で取り上げたテーマ[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2022年7月7日に開催された完成報告会のスライド)

このほか、「視覚」のスマートグラスとホログラムにもふれている。詳しくは次回以降でご説明したい。

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

バイオセンサの信号変換技術(前編)

バイオセンサの信号変換技術(前編)

前回に続き、第2項(2.3.2)「メディカル」の最後の項目、「バイオセンサ」を取り上げる。バイオセンサの主な信号検出原理を説明する。 嗅覚と味覚の電子化を目指すバイオセンサ

嗅覚と味覚の電子化を目指すバイオセンサ

今回は、第2項(2.3.2)「メディカル」の最後の項目、「バイオセンサ」を取り上げる。 実験室の機能を数cmサイズに集積したマイクロ流体デバイス

実験室の機能を数cmサイズに集積したマイクロ流体デバイス

JEITAの「2022年度版 実装ロードマップ」を紹介するシリーズ。今回は、第2章「注目される市場と電子機器群」から「マイクロ流体デバイス」の概要を簡単にご紹介する。 国産初の手術支援ロボット「hinotori」が医療の進化を促す

国産初の手術支援ロボット「hinotori」が医療の進化を促す

今回は、「手術支援ロボット」(2.3.2.1)から「(2)手術支援ロボットの動向」部分の概要を取り上げる。国産初の手術支援ロボット「hinotori」について説明する。 IOWNで、120kmの遠隔でも”普段通り”の手術を実現

IOWNで、120kmの遠隔でも”普段通り”の手術を実現

NTTは2022年11月15日、遠隔手術の実現に向け、国産の手術支援ロボット「hinotori サージカルロボットシステム」(以下、hinotori)を提供するメディカロイドと共同実証を開始したと発表した。NTTの「IOWN オールフォトニクス・ネットワーク」(以下、APN)と接続し、低遅延でゆらぎの少ない通信を活用することで、医師不足が深刻化する地方でも専門医の手術を受けられる環境作りを目指す。実証環境は2022年11月16〜18日に開催される「NTT R&D フォーラム ―Road to IOWN 2022」で展示された。 AMD、サーバ向け高性能プロセッサ「第4世代EPYC」の第1弾を発表

AMD、サーバ向け高性能プロセッサ「第4世代EPYC」の第1弾を発表

AMDは2022年11月10日(米国時間)に米国カリフォルニア州サンフランシスコで新製品発表会「together we advance_data centers」を開催し、サーバ向けプロセッサの新製品「EPYC 9004シリーズ」の販売を開始した。