極低温動作のトランジスタ、ノイズ発生源を特定:量子ビット制御用集積回路を構成

産業技術総合研究所(産総研)は、極低温で動作する量子ビット制御用集積回路におけるノイズ発生の起源を特定した。量子コンピュータの高集積化や高性能化につながるものとみられる。

大規模集積量子コンピュータの実現を目指して

産業技術総合研究所(産総研)デバイス技術研究部門の稲葉工研究員と岡博史研究員、森貴洋研究グループ長は2023年6月、極低温で動作する量子ビット制御用集積回路におけるノイズ発生の起源を特定したと発表した。量子コンピュータの高集積化や高性能化につながるものとみられる。

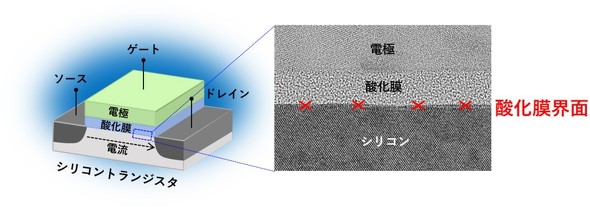

量子コンピュータの大規模集積化に向けては、発生するノイズの影響を抑えるため、量子ビット素子の制御用集積回路を冷凍機内に設置し、極低温で動作させる必要があるという。産総研がこれまで行ってきた研究により、極低温動作トランジスタにおけるノイズ発生の起源は、トランジスタを構成するゲート電極直下のシリコン−酸化膜界面付近に存在することが分かっていた。しかし、評価するトランジスタのサイズが大きく、極低温下で動作させたときに発生するノイズの起源を特定することはできなかったという。

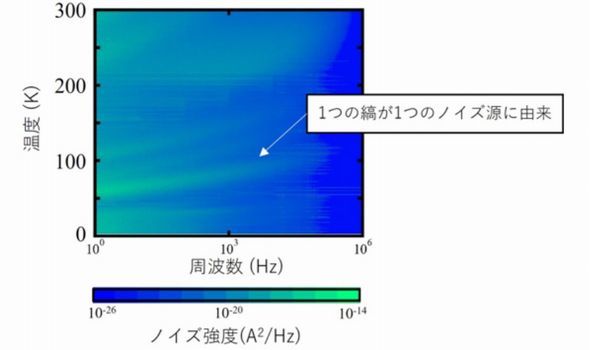

そこで今回は、微細なトランジスタを用い、1つの発生起源から生じるノイズを区分して観測することに成功した。例えば、ある微細なトランジスタで発生したノイズについて、1〜106Hzにおける周波数成分の強度を、300K(27℃)から3K(−270.15℃)の温度範囲で1℃ずつ温度変化させて測定した。

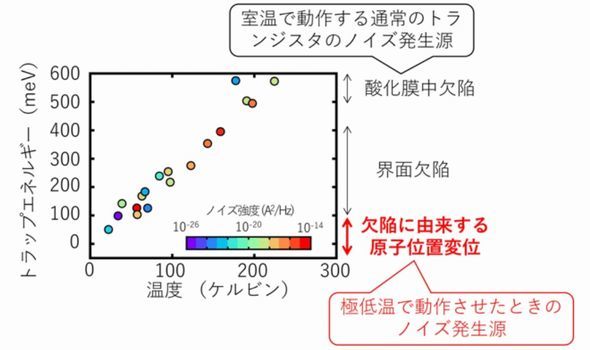

測定したデータを理論値と比較し、「トラップエネルギー」を算出した。トラップエネルギーからノイズ発生の起源を特定できるという。今回は、多数の微細トランジスタについて、温度を変化させながらノイズの強度を測定し、トラップエネルギーを算出した。

実験の結果、室温に近い温度帯では「酸化膜中の欠陥」が主なノイズ発生の起源であった。温度が下がっていくと「界面の欠陥」が主な発生の起源となる。さらに極低温下では、これらの欠陥に付随する「微小な原子位置の乱れ」が主なノイズ発生の起源となることが分かった。

今回の研究成果により、極低温環境では微小な原子位置の乱れが生じるような欠陥を削減できれば、発生するノイズを低減できるという。研究成果はシリコン半導体型量子コンピュータの高性能化にも寄与するとみている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

同一面内で接合した構造のTMDC多層結晶を作製

同一面内で接合した構造のTMDC多層結晶を作製

トンネルFETに適した材料として注目されている「遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)」。東京都立大学などの研究チームはTMDCの結晶について、同一面内で接合した構造を作製することに成功した。接合界面ではトンネル電流も観測した。 理研ら、量子計算クラウドサービスを提供開始

理研ら、量子計算クラウドサービスを提供開始

理化学研究所、大阪大学らの研究グループは2023年3月27日、超伝導方式による量子コンピュータ初号機を開発し、同技術を活用した「量子計算クラウドサービス」を提供開始したと発表した。 大阪大学ら、ハイブリッドガスセンサーを開発

大阪大学ら、ハイブリッドガスセンサーを開発

京都工芸繊維大学と大阪大学、金沢大学の研究グループは、日本触媒や産業技術総合研究所(産総研)の協力を得て、複数のガス種を1種類の材料で検出できる「ハイブリッドガスセンサー」を開発した。 曲面にも配線形成、IoT機器の設計をより自由に

曲面にも配線形成、IoT機器の設計をより自由に

産業総合研究所は、「MEMSセンシング&ネットワークシステム展 2023」で、複雑形状にも対応可能な配線形成技術や3次元位置/姿勢計測が可能な高精度マーカーなどを展示した。 MoS2トランジスタのコンタクト抵抗を大幅低減

MoS2トランジスタのコンタクト抵抗を大幅低減

産業技術総合研究所(産総研)は東京都立大学と共同で、二硫化モリブデン上に層状物質である三テルル化二アンチモンを成膜し、トランジスタのコンタクト抵抗を大きく低減させることに成功した。 九州大ら、グラフェンデバイスの特性を大きく向上

九州大ら、グラフェンデバイスの特性を大きく向上

九州大学と大阪大学および、産業技術総合研究所(産総研)の研究グループは、化学気相成長(CVD)法を用い、大面積で均一な多層の「六方晶窒化ホウ素(hBN)」を合成。これを用いるこで、大規模なグラフェンデバイスの特性を大きく向上させたという。