ニオブを用い伝送損失が小さいミリ波帯導波管を開発:Beyond 5G/6Gへの応用も

名古屋大学と国立天文台、川島製作所および、情報通信研究機構(NICT)の研究グループは、ニオブ(Nb)を用いてミリ波帯の導波管を作製し、超伝導状態にある導波管の伝送損失が極めて小さくなることを確認した。次世代通信規格「Beyond 5G/6G」などへの応用を見込む。

1mm径の刃物を用い、表面粗さ0.3μmの精度でNbを加工

名古屋大学宇宙地球環境研究所の中島拓助教と鈴木和司技術補佐員(研究支援推進員)、国立天文台、川島製作所および、情報通信研究機構(NICT)は2023年10月、ニオブ(Nb)を用いてミリ波帯の導波管を作製し、超伝導状態にある導波管の伝送損失が極めて小さくなることを確認した。次世代通信規格「Beyond 5G/6G(第5/第6世代移動通信)」などへの応用を見込む。

超伝導体材料を用いた電波の伝送路としては、同軸ケーブルや平面ストリップ線路などが実用化されている。しかしこれらは、比較的周波数が低い電波の伝送に限られているという。100GHzを超えるミリ波やサブミリ波、テラヘルツ波帯では一般的に導波管が用いられているが、「超伝導導波管」については、「伝送損失が大きくなる」という予測もあり、実用化に向けては課題もあった。

研究グループは今回、超伝導金属であるNbを用いて、導波管を作製した。難削材であるNbを高い精度で加工するため、切削用の刃物(エンドミル)の種類や、最適な加工条件を探した。この結果に基づき、1mm径のエンドミルを用いて、表面粗さ0.3μmという精度で加工することに成功した。NICTが開発した高周波計測装置で特性を評価したところ、ミリ波帯の導波管として十分な精度であることを確認した。

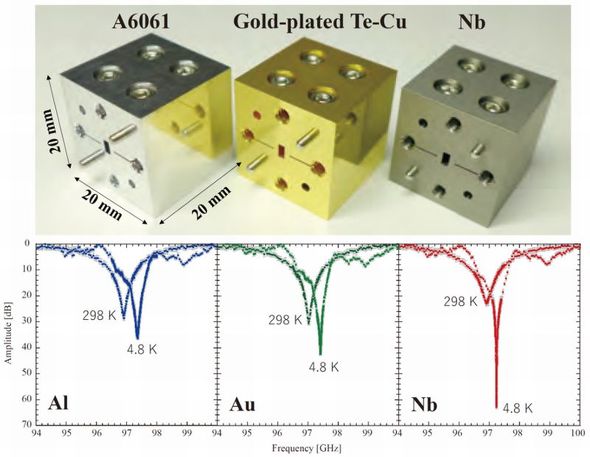

100GHz帯の電波を伝送できる導波管の伝送損失を測定するため、今回は「共振器法」と呼ばれる方法で検証した。導波管回路の共振特性を測定すれば、伝送損失を見積もることができるからだ。導波管は、100GHz付近に急峻な共振特性を持つ導波管共振器をニオブで作製した。この他、特性を比較するため、アルミニウム合金や金メッキされたテルル銅を用いた共振器も同様に作製した。

これらの導波管共振器を、常温(室温)および、極低温(4.8K)に冷却した場合の伝送特性を測定した。この結果、金属の温度が下がると導電率は良くなり、回路の損失は減少した。とりわけNbの導波管回路は、超伝導状態になると常温時に比べ、共振が1万倍以上も深くなることが分かった。

研究グループは、実験で得られた共振特性を、電磁界シミュレーションで再現し、各金属の導電率と伝送損失を算出した。この結果、超伝導状態にあるNbの導電率は1.8×1011S/mとなった。この値は、アルミニウム合金や金と比べ1000〜1万倍に相当するという。また、超伝導状態におけるNbの伝送損失は1m当たり0.05dBで、他の金属と比べ数十分の1である。

今回の研究成果を応用すれば、宇宙電波望遠鏡受信機や、地球大気の環境計測装置、Beyond 5G/6G通信システムなどを実現できる可能性が高いとみている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

異なる磁性元素を含む7個の新しい超伝導体を発見

異なる磁性元素を含む7個の新しい超伝導体を発見

東京大学物性研究所らによる研究チームは、異なる磁性元素を含む7個の新しい超伝導体を発見した。 新しいハイエントロピー型アンチモン化合物で超伝導を観測

新しいハイエントロピー型アンチモン化合物で超伝導を観測

名古屋大学の研究グループは新しいハイエントロピー型アンチモン化合物の合成に成功し、この物質が超伝導体であることを確認した。元素の構成比率を変えれば、超伝導性能をさらに向上できる可能性があるという。 薄膜型全固体電池内の化学反応を“丸ごと”可視化、東北大ら

薄膜型全固体電池内の化学反応を“丸ごと”可視化、東北大ら

東北大学、名古屋大学、ファインセラミックスセンター、高輝度光科学研究センターらの研究グループは2023年8月4日、充放電中の薄膜型全固体電池における化学状態変化を“丸ごと”可視化することに成功したと発表した。 無線電力伝送の月面実証を目指し、産学官が連携

無線電力伝送の月面実証を目指し、産学官が連携

名古屋工業大学や日本ガイシ、Space Power Technologies(SPT)、名古屋大学、金沢工業大学および、ダイモンは、24GHz帯による無線電力伝送の月面実証に向けて、産学官連携による共同研究を始めると発表した。 蓄電池電極内で容量が劣化する情報を非破壊で取得

蓄電池電極内で容量が劣化する情報を非破壊で取得

東北大学を中心とする共同研究グループは、充放電による蓄電池電極内の容量劣化に関する情報を、定量的かつ非破壊で取得できる手法を開発した。この技術を用いると、蓄電池の性能劣化について、迅速かつ効率的にその要因を特定することができ、長寿命の蓄電池開発につながるとみている。 製造プロセスの自動化へ、AI制御アルゴリズム開発

製造プロセスの自動化へ、AI制御アルゴリズム開発

名古屋大学未来材料・システム研究所の原田俊太准教授は、Anamorphosis Networksと共同で、製造プロセスを自動化するための「AI制御アルゴリズム」を開発した。現在、同アルゴリズムを実装した結晶成長装置の試作機も、三幸と共同で開発している。