「ニッチ分野に注力」ミネベアミツミ、日立のパワー半導体事業を買収へ:「自動車がど真ん中ではない」(2/2 ページ)

ミネベアミツミは2023年11月2日、日立製作所のパワー半導体事業を買収すると発表した。統合によって、早期に売上高2000億円達成を目指すとしている。

モジュール技術獲得など期待するシナジー効果

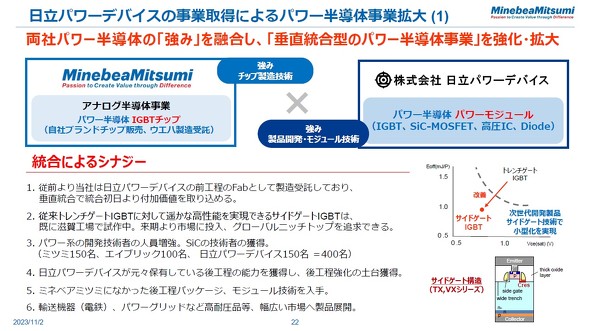

ミネベアミツミは、これまで、IGBTについてはチップビジネスの展開にとどまり、モジュール化技術は有していなかった。また、後工程についても「日立パワーデバイスは、われわれより高いパッケージング技術を有している」(貝沼氏)といい、同社は「従来のチップ製造に加え、日立パワーデバイスのパッケージやモジュールの後工程技術および、生産能力を取得することで「パワー半導体を開発から一貫生産でき垂直統合型のビジネス展開が可能になる」としている。

また、従来トレンチゲートIGBTと比べ高い性能を実現できるという日立パワーデバイスの独自技術である「SG-IGBT」は、既にミネベアミツミの滋賀工場で試作中という。2024年度の市場投入を予定し、同社は「グローバルニッチトップを追求できる」と説明。さらに、SG-IGBTとミネベアミツミのチップ製造技術を組み合わせながら「シリコンパワーデバイスでSiCに近い性能を実現する」ことを目指すとしている。

統合後はパワー系の開発技術者が日立パワーデバイスから150人加わり、計400人体制になる。SiC技術者も新たに獲得することになり、ミネベアミツミは、「日立パワーデバイスのSiC技術者集団が持つ高耐圧SiC技術を生かしたSiCパワーデバイス事業の発展」などの統合効果も見込んでいる

ニッチ分野に注力、「自動車がど真ん中ではない」

貝沼氏は、パワー半導体市場について「パワー半導体分野は、本来、産業/電鉄系を中心に国内の重電機メーカーが、世界に対して非常に強い競争力を持っていた。しかし、EVが欧米で注目される中、現在、欧米メーカーに劣後しているのではないかと考えている」と言及。そのうえで、今後、EV市場の急成長と同時に充電インフラ整備や蓄電池の普及も進むことが予想されること、さらに再生可能エネルギー普及拡大も加え「産業分野において、巨大な電力市場が形成されることが期待されている」などと見解を述べた。

そして、買収後のパワー半導体事業の展開について「ニッチ分野を特定し、そこで高いマージンをとっていく」と説明。「一番強いのは輸送機器(電鉄)やパワーグリッドなどで、自動車がど真ん中ではない。われわれは、そんな大きな市場に大量の供給していくということは考えていない」などと語った。ただし、EV向けの展開についても「製品がホットで、ある程度の利益が出て、製品が差別化されている間はEV向けの中でもニッチな市場に提供していく」と方針を示した。

このほか、IGBTやSiCパワーデバイスを自社の電源製品などに利用することも想定。「われわれの独自技術が生かせられる性能を持っているものは、自分たちの最終製品に使っていきたい」と述べた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ミネベアミツミが大幅減益、データセンター需要停滞で

ミネベアミツミが大幅減益、データセンター需要停滞で

ミネベアミツミは、2024年3月期(2023年度)第1四半期(4〜6月)の決算を発表した。売上高は前年同期比16.5%増の2923億7000万円で、第1四半期としては過去最高となった。営業利益は同57.4%減の60億7900万円だった。通期業績予想は据え置く。 過去最高売り上げを更新も、電子機器事業で苦戦

過去最高売り上げを更新も、電子機器事業で苦戦

ミネベアミツミは2023年2月3日、2023年3月期第3四半期(2022年10〜12月)の決算を発表した。売上高は前年同期比22.0%増の3714億2400万円で、過去最高となった。 ミネベアミツミ、M&Aで「8本槍戦略」を加速

ミネベアミツミ、M&Aで「8本槍戦略」を加速

ミネベアミツミは2022年8月5日、2023年3月期第1四半期の決算説明会を行った。売上高は前年同期比で1.1%増となる2510億4000万円で、第1四半期としては過去最高となった。営業利益は、前年同期比で27.4%減となる142億5500万円。上海のロックダウンの影響はあったものの、期初予想を上回ったとした。 ミネベアミツミ、群馬と岐阜に半導体設計開発拠点を新設

ミネベアミツミ、群馬と岐阜に半導体設計開発拠点を新設

ミネベアミツミは2021年7月5日、新たな半導体設計開発拠点を群馬県太田市と岐阜市の2カ所に設置すると発表した。両拠点ともに2021年8月1日から業務を開始する。 ミネベアミツミ、オムロン8インチ半導体工場/MEMS開発機能を取得へ

ミネベアミツミ、オムロン8インチ半導体工場/MEMS開発機能を取得へ

ミネベアミツミは2021年6月30日、子会社のミツミ電機を通じてオムロン野洲事業所内の半導体/MEMS工場および、MEMS製品開発機能を譲り受けることでオムロンと合意し契約を締結したと発表した。 日本の半導体業界にとって“好ましいM&A”を考える

日本の半導体業界にとって“好ましいM&A”を考える

日本の半導体メーカーにとって好ましいM&Aとはどのようなものか。事業規模/内容で国内半導体メーカーをいくつかのグループに区分し、それぞれに適したM&Aを考えていく。