全固体Liイオン電池向け酸化物固体電解質を発見:高いイオン伝導度と安全性を備える

東京理科大学とデンソーの研究グループは、全固体リチウムイオン電池向けに、高いイオン伝導度と安全性を示す「酸化物固体電解質」を発見した。

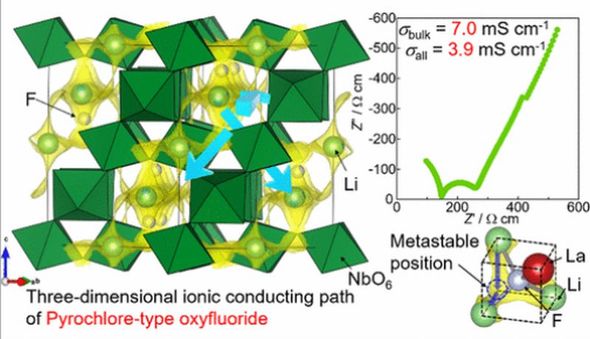

室温でバルクイオン伝導度7.0mScm-1、全イオン伝導度は3.9mScm-1

東京理科大学創域理工学部先端化学科の藤本憲次郎教授と相見晃久講師(現在は防衛大学校)、デンソーの吉田周平博士らによる研究グループは2024年4月、全固体リチウムイオン電池向けに、高いイオン伝導度と安全性を示す酸化物固体電解質「Li2-xLa(1+x)/3M2O6F(M=Nb,Ta)」を発見したと発表した。

全固体リチウムイオン電池の固体電解質としては、大別して「酸化物系」と「硫化物系」がある。硫化物固体電解質はイオン伝導度が高く注目されているが、大気中の水分と反応して有毒な硫化水素を発生させる可能性がある。これに対し酸化物固体電解質は、硫化物系に比べイオン伝導度が劣るものの、大気中で有毒なガスを発生しないため、安産性に優れている。

そこで研究グループは、「Li2CO3」や「La2O3」「M2O5(M=Nb,Ta)」「LaF3」および、「LiF」を用い、大気中で安定しているパイロクロア型結晶構造の酸化物「Li1.25La0.58Nb2O6F」と「Li1.00La0.66Ta2O6F」を合成した。

これらの導電率を計測したところ、Li1.25La0.58Nb2O6Fは、室温(〜298K)でバルクイオン伝導度7.0mScm-1、全イオン伝導度3.9mScm-1であった。これは、酸化物固体電解質のリチウムイオン伝導度よりも高く、水素ドープ「Li3N」の導電率(6.0mScm-1)に匹敵する値だという。

さらに研究グループは、合成した物質について粉末X線回折(XRD)で結晶相を同定し、誘導結合プラズマ発光分光分析(ICP-OES)で元素組成を分析した。これらのデータを基に、BVEL(Bond Valence Energy Landscape)法によりLiイオン伝導経路を計算した。この結果、パイロクロア型構造でLiイオンは、MO6八面体によって形成されたトンネル内に位置するFイオンを覆うような導電パスを持ち、Fイオンとの結合を順次変えながら移動することが分かった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

拡張可能な全結合型イジングプロセッサを開発

拡張可能な全結合型イジングプロセッサを開発

東京理科大学は、複数の22nm CMOSチップを用いて、拡張可能な「全結合半導体イジングプロセッシングシステム」を開発した。2030年までには200万スピンという大規模化を目指す。 顔の映像から心拍数を高精度に推定する手法を開発

顔の映像から心拍数を高精度に推定する手法を開発

東京理科大学、津田塾大学らの研究グループは2023年8月7日、顔の映像から非接触/高精度で心拍数を推定する新手法を開発したと発表した。従来法よりも推定精度が36.5%向上したという。 神経系の動作をマネ、高速動作の電気二重層トランジスタ

神経系の動作をマネ、高速動作の電気二重層トランジスタ

物質・材料研究機構 (NIMS)と東京理科大学の研究チームは、セラミックス薄膜とダイヤモンドを用い、従来に比べ8.5倍も高速動作する電気二重層トランジスタを開発した。このトランジスタはニューロモルフィック動作を高速かつ高い精度で行えるという。 東京理科大、全固体酸化還元型トランジスタを開発

東京理科大、全固体酸化還元型トランジスタを開発

東京理科大学らの研究グループは、リチウムイオン伝導性ガラスセラミック基板上にタングステン酸リチウム薄膜を積層した「全固体酸化還元型トランジスタ」を開発した。この素子を物理リザバーに用いれば、機械学習を高速かつ低消費電力で実行できる「ニューロモルフィックコンピューティング」技術を実現できるという。 偏光空間構造を用い、スピンの空間構造を直接生成

偏光空間構造を用い、スピンの空間構造を直接生成

東京理科大学と千葉大学、東北大学、筑波大学の研究グループは、ラゲールガウシアンビームの一種である「ベクトル光渦」と呼ばれる偏光の空間周期構造を、スピンの空間周期構造として半導体量子井戸中へ直接生成することに成功した。 高伝導率の配線をPP基板上に直接作製する技術を開発

高伝導率の配線をPP基板上に直接作製する技術を開発

東京理科大学は、大気圧下の室温で直接プラスチックフィルム上に多層カーボンナノチューブ(MWNT)配線を行うことができる新たな方法を開発した。レーザーを照射する条件によって、MWNT配線の抵抗値や線幅を変えることもできるという。