自己組織化単分子(SAM)膜を使った選択成長プロセス:福田昭のデバイス通信(295) Intelが語るオンチップの多層配線技術(16)

今回は、自己組織化単分子(SAM)膜を使った選択成長の工程を説明する。

SAM膜を特定の表面だけに付着させる

半導体のデバイス技術と回路技術に関する国際学会「VLSIシンポジウム」では、「ショートコース(Short Course)」と呼ぶ技術講座を開催してきた。2020年6月に開催されたVLSIシンポジウムのショートコースは、3つの共通テーマによる1日がかりの技術講座が設けられていた。その中で「SC1:Future of Scaling for Logic and Memory(ロジックとメモリのスケーリングの将来)」を共通テーマとする講演、「On-Die Interconnect Challenges and Opportunities for Future Technology Nodes(将来の技術ノードに向けたオンダイ相互接続の課題と機会)」が非常に興味深かった。そこで講演の概要を本コラムの第280回からシリーズでお届けしている。講演者はIntelのMauro J. Kobrinsky氏である。

なお講演の内容だけでは説明が不十分なところがあるので、本シリーズでは読者の理解を助けるために、講演の内容を適宜、補足している。あらかじめご了承されたい。

本シリーズの第12回から、ArF液浸技術やEUV技術などの露光技術の微細化限界を超える、あるいはこれらの露光技術を延命させる次世代のリソグラフィ技術の講演部分を紹介している。第12回と第13回、第14回(前々回)は、「自己組織化リソグラフィ(DSAリソグラフィ)」技術の概要と同技術による微細な配線パターンの試作例を説明するとともに、DSAリソグラフィがEUVリソグラフィの補完となることをご報告した。

前回は、基板表面の一部だけを選んで薄膜を堆積(成長)させる技術(「選択デポジション(selective deposition)(選択デポ)」あるいは「選択成長(selective growth)」)の概要と、選択成長技術がビアの位置ずれ不良の救済に応用できることを解説した。ここでカギとなるのは、「自己組織化単分子(SAM:Self-Assembled Monolayer)膜」が特定の表面だけに付着する性質をマスクとして利用することである。

今回は、SAM膜を使った選択成長(選択デポジション)の工程を説明するとともに、多層配線工程にSAM膜を導入した試作例を述べる。

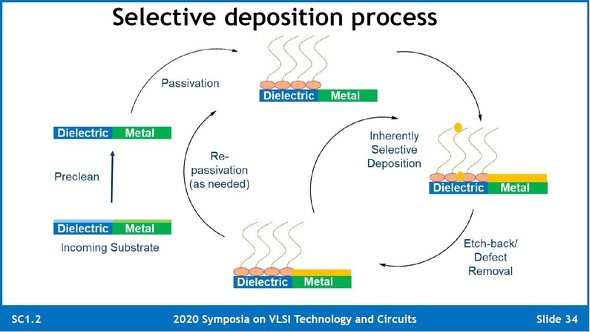

薄膜の成長と欠陥の除去を繰り返す

前回でも述べたように、SAM分子のヘッドグループ(先端部)は基板表面と反応して結合あるいは吸着し、テイルグループ(末端部)はSAM膜表面の性質を決める。例えば基板に降り積もる分子と反応せずに排除する性質をテイルグループが備えると、マスクとして機能することになる。

ここで半分が絶縁層、残り半分が金属層の基板と仮定し、基板の金属層だけに薄膜を成長させることを考える。ヘッドグループが絶縁層だけに吸着するようなSAM分子を用意し、基板表面と反応させる。次に目的の薄膜を成長させる。

理想的には、SAM膜部分には薄膜は成長せず、金属層だけに薄膜が成長する。しかし実際には、SAM膜にも薄膜の原料である分子が入り込み、絶縁膜の表面に付着して欠陥となる。そこでエッチングによって不要な分子を取り除く。それから再び薄膜を成長させる。エッチングの種類によってはSAM膜も一部が除去されるので、再びSAM膜を基板表面と反応させてから、薄膜を成長させることもある。このような工程を繰り返すことで、目的の薄膜を選択的に成長させていく。

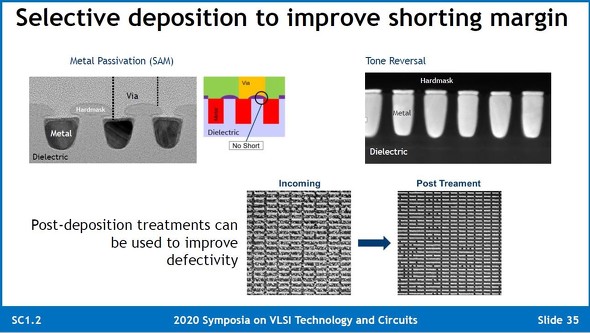

講演では、平行配線群の絶縁膜部分だけに絶縁膜を選択的に成長させたスライドを示していた。絶縁膜は等方的に成長するので、キノコの傘のように配線表面に被さる。ビアの位置がかなりずれても、ビアが隣接する配線と短絡せずに済む。

平行配線群の絶縁膜部分だけに絶縁膜を選択的に成長(選択デポジション)。左上は絶縁膜部分だけに絶縁膜(Hardmask)を選択的に成長させた構造の断面観察像。右上は断面観察像の白黒反転像。いずれも配線のピッチは不明。下は後処理によって選択デポジション膜の欠陥を減らした表面の観察像。出典:Intel(クリックで拡大)

(次回に続く)

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

露光技術の微細化限界を突破する自己組織化技術

露光技術の微細化限界を突破する自己組織化技術

今回から、ArF液浸技術やEUV(極端紫外線)技術などの露光技術の微細化限界を超える、あるいはこれらの露光技術を延命させる次世代のリソグラフィ技術「自己組織化リソグラフィ」をご紹介する。 多層配線の性能を向上させるエアギャップと2次元材料

多層配線の性能を向上させるエアギャップと2次元材料

今回は、多層配線の容量を下げる要素技術「エアギャップ」と、多層配線の抵抗を下げる要素技術「2次元(2D)材料」について解説する。 多層配線のアスペクト比(AR)を高める2つの要素技術

多層配線のアスペクト比(AR)を高める2つの要素技術

配線のアスペクト比(AR)を高める、2つの要素技術について解説する。 多層配線のアスペクト比(AR)と抵抗および容量の関係

多層配線のアスペクト比(AR)と抵抗および容量の関係

今回は、配線のアスペクト比(AR)と配線抵抗および配線容量の関係を概説する。 銅(Cu)配線の微細化と抵抗値の増大

銅(Cu)配線の微細化と抵抗値の増大

引き続き、オンチップの多層配線技術に関するIntelの講演内容を紹介する。今回は、銅配線の寸法と電気抵抗の関係を説明する。 ムーア則の維持に貢献する配線技術

ムーア則の維持に貢献する配線技術

「VLSIシンポジウム」から、オンチップの多層配線技術に関するIntelの講演内容を紹介するシリーズ。将来の配線技術には、サブトラクティブ法や低誘電率絶縁材料などに期待がかかっている。