次世代半導体材料SnSの研究が前進、大面積の単層結晶成長に成功:スピントロニクスデバイスに応用

東北大学と量子科学技術研究開発機構、英国ケンブリッジ大学らによる研究グループは、次世代半導体材料として注目されている一硫化スズ(SnS)について、大面積単結晶を成長させることに成功し、その結晶を単層の厚さに薄膜化する新たな手法を確立した。SnS半導体はスピントロニクスデバイスなどへの応用が期待されている。

CVD法による成長と昇華プロセスの組み合わせで実現

東北大学と量子科学技術研究開発機構、英国ケンブリッジ大学らによる研究グループは2025年6月、次世代半導体材料として注目されている一硫化スズ(SnS)について、大面積単結晶を成長させることに成功し、その結晶を単層の厚さに薄膜化する新たな手法を確立したと発表した。SnS半導体はスピントロニクスデバイスなどへの応用が期待されている。

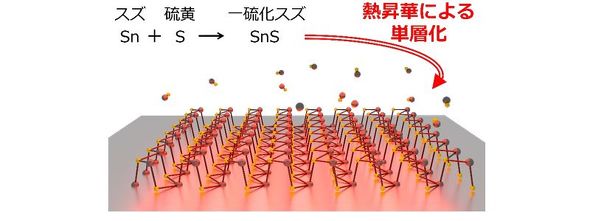

次世代半導体に向けた新材料として、原子1層分の厚みを持つ「二次元物質」が注目されている。スズ(Sn)と硫黄(S)の化合物である硫化スズ(SnS)もその1つである。SnSは有害元素を含まないため環境負荷が小さく、地球上には豊富に存在する材料である。ただ、これまでの作製法では大面積の単層結晶を得るのが難しかったという。

研究グループは今回、化合物前駆体を用いる従来手法ではなく、元素状のSnとSを用いた化学気相成長(CVD)法によって、高品質なSnSの選択的成長に成功した。実験では、熱力学状態図に基づいて反応を制御した。これによって、SnSと二硫化スズ(SnS2)との間で、相の切り替えが自由に行える成長条件を確立した。

また、CVD法による成長と昇華プロセスを組み合わせることで、大面積かつ単層レベルのSnS結晶を実現した。研究グループは、昇華プロセス中の薄膜化挙動について、走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて可視化することにも成功した。

今回の研究成果は、東北大学大学院工学研究科の小山和輝大学院生と石原淳助教、好田誠教授、量子科学技術研究開発機構高崎量子技術基盤研究所量子機能創製研究センターの圓谷志郎上席研究員、英国ケンブリッジ大学工学部のStephan Hofmann教授らによるものである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「120度回転すると元に戻る」材料 次世代デバイスへの応用に期待

「120度回転すると元に戻る」材料 次世代デバイスへの応用に期待

東北大学や信州大学らの研究グループは、溶媒条件で2種類の異なる構造を選択的に作り出すことができる、三回対称性の超分子集合体を開発した。センサーやメモリ素子、環境調和型デバイスなどへの応用が期待される。 東北大学と神戸製鋼所がタッグ、先端半導体で研究所設立

東北大学と神戸製鋼所がタッグ、先端半導体で研究所設立

東北大学と神戸製鋼所は、先端の半導体素材や製造プロセス技術の開発に向けて、「神戸製鋼所×東北大学先端半導体用素材・プロセス技術共創研究所」を、東北大学青葉山キャンパス内に設置し、2025年6月1日より活動を始める。 次世代メモリ実用化に道筋、SOT-MRAMの書き込み電力を大幅削減

次世代メモリ実用化に道筋、SOT-MRAMの書き込み電力を大幅削減

東北大学は、高速データ書き込み性能など、スピン軌道トルク磁気記憶メモリ(SOT-MRAM)が有する特長を維持しながら、書き込み電力を従来に比べ35%削減することに成功した。 強磁場で超伝導ダイオード効果を示す素子を開発

強磁場で超伝導ダイオード効果を示す素子を開発

大阪大学と東北大学の共同研究グループは、鉄系超伝導体であるセレン化・テルル化鉄「Fe(Se,Te)」を用いた薄膜素子を作製し、1〜15テスラという強い磁場中で、「超伝導ダイオード効果」を観測した。 CO2とシリコン廃棄物がSiCに「生まれ変わる」 合成技術開発へ

CO2とシリコン廃棄物がSiCに「生まれ変わる」 合成技術開発へ

東北大学の研究チームと住友商事は、CO2とシリコン廃棄物を有効活用して再資源化する「カーボンリサイクル型SiC(炭化ケイ素)合成技術」の共同開発を始めた。研究期間は2028年3月までの約3年間で、「CO2削減」「産業廃棄物の有効利用」「低コスト化」の同時達成を目標とする。 半導体デバイスの発熱を制御するメカニズムを発見

半導体デバイスの発熱を制御するメカニズムを発見

東北大学と北海道大学、高輝度光科学研究センターの共同研究チームは、絶縁膜において熱の流れを自在に制御できるメカニズムを発見した。しかも、基板の種類によって膜の構造や振動特性が変化し、熱伝導が大きく変化することを確認した。

![左は大面積・単層SnSの光学顕微鏡像、中央は原子間力顕微鏡によるトポグラフィ像、右は中央図の白線に沿った高さプロファイル[クリックで拡大] 出所:東北大学他](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2506/12/tm_250612tohoku02.jpg)