宇宙の謎・地上の太陽・病魔との闘い……先端科学の挑戦を高度なデータ集録が支える:NIWeek 2011現地リポート

人類はどこから来たのか、今をどのように生きるのか、そしてこれからどこに向かうのか――。大規模な物理実験から高度な先進医療の分野まで、先端科学の挑戦が日々続いている。NIWeek 2011に設けられた「Big Physics Symposium」では、日本が世界をリードする先端科学領域の講演が参加者の関心を集めていた。さらにNIWeek 2011の会期中に受賞者が発表されたテクニカルアプリケーションのコンテスト「Graphical System Design Achievement Awards」でも、日本発の先端医療科学が脚光を浴びた。

2010年6月。日本の科学技術の偉業に国民が快哉を叫んだ。宇宙航空研究開発機構(JAXA)の小惑星探査機「はやぶさ」が地球に帰還を果たしたのだ。2003年に地球を離れ、2005年に小惑星「イトカワ」に到達、着陸とサンプルの採取を試みる。そして2010年6月13日、幾多のトラブルを乗り越えて地球に戻り、大気圏に再突入した。7年間、60億kmにおよぶ長い宇宙の旅だった。

その後は、大気圏で燃え尽きるはやぶさから切り離され、地上に着陸した帰還カプセルに世界の注目が集まった。小惑星で採取したサンプルは入っているのか。果たして、カプセルから回収したサンプル容器の中にはイトカワ由来の微粒子が収まっていた。2010年11月にJAXAが発表した。小惑星からサンプルを持ち帰ったのは、世界初の成果である。

はやぶさの旅は終わった。しかし、その成果から太陽系の起源の謎に迫る新たな旅は、いま始まったばかりだ。

舞台は世界最高性能の大型放射光施設へ

兵庫県佐用郡佐用町光都。「光の都」という地名が与えられたその場所に、新たな旅の出発点がある。世界最高性能の放射光を作り出す大型放射光施設「SPring-8(スプリングエイト)」だ。JAXAは2011年1月、この施設でイトカワの微粒子の初期分析に着手した。微粒子の3次元形状と3次元内部構造を調査する。

いったいこのSPring-8とは、どのような施設なのだろうか。周長1436mにおよぶ蓄積リング(円形加速器)や合計62本ものビームライン(放射光の取り出し口と実験ステーション)などで構成されており、8GeV(80億電子ボルト)の加速性能を備えている(図1)。電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、磁場で進行方向を曲げると、放射光が発生する。

図1 SPring-8の全体像 蓄積リング(円形加速器)の周長は1436mにおよぶ。この図では明示されていないが、この蓄積リングの周囲に、62本のビームラインがリングの接線方向に沿って設置されている。出典:高輝度光科学研究センター

図1 SPring-8の全体像 蓄積リング(円形加速器)の周長は1436mにおよぶ。この図では明示されていないが、この蓄積リングの周囲に、62本のビームラインがリングの接線方向に沿って設置されている。出典:高輝度光科学研究センターこうして作り出した放射光は、非常に明るく、指向性が高い上に、偏光特性を自由に変えられるといった優れた特性を備える。その応用範囲は、宇宙の謎に迫るための分析調査だけではない。ナノテクノロジやバイオテクノロジから産業利用まで、幅広い研究に使われている。「細胞のがん化機構を解明する重要な手掛かり」、「原始地球、マントルの底にマグマの海が広がっていた」、「鉄鋼のように強い汎用プラスチックを生成」……。そこから生み出される最先端科学の成果は、枚挙に暇がない。

大型放射光施設の「脳」と「神経」をどう構築するか

図2 Big Physics Symposiumの基調講演に立つ田中良太郎氏 高輝度光科学研究センター(JASRI)で、SPring-8の制御システムの研究開発を担当する制御・情報部門の部門長を務めている。

図2 Big Physics Symposiumの基調講演に立つ田中良太郎氏 高輝度光科学研究センター(JASRI)で、SPring-8の制御システムの研究開発を担当する制御・情報部門の部門長を務めている。このSPring-8を安定的に運用するには、非常に高度な制御システムが求められる。SPring-8の運営を担う高輝度光科学研究センター(JASRI)によれば、加速器とビームラインの設備を手足に例えると、制御システムは脳と神経に相当する。施設のユーザーに提供される放射光の性能は、加速器の運転制御と、ビームラインの制御に大きく依存しているので、制御系の能力が極めて重要になる。特に、長期間にわたってリング運転を継続して行うため、ハードウェアとソフトウェアの両面で安定性と信頼性が求められるという。

こうした要件にどのように応えるのか。Big Physics Symposiumの基調講演では、JASRIでSPring-8の制御システムの研究開発を担当する制御・情報部門の部門長を務める田中良太郎氏が登壇し、これまでの取り組みと将来に向けた挑戦について語った(図2)。

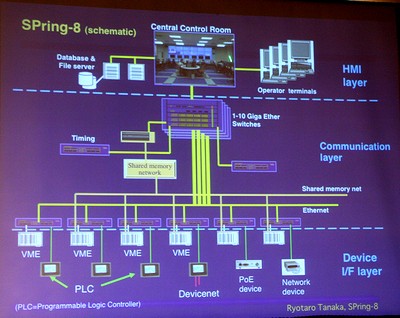

SPring-8の加速器をつかさどるのは、同部門が独自に開発した「MADOCA(Massage and Database Oriented Control Architecture)」と呼ぶ制御フレームワークだ(図3)。ユーザーインタフェース(HMI)層と通信層、デバイスインタフェース層からなる3層構造を採用している。分散コンピューティングの概念を導入しており、制御対象の機器(デバイス)それぞれにフロントエンドのコントローラをつなぎ、デバイスの信号をデジタル化して取り込んで、そのデータを標準的なプロトコルのネットワークを介して制御室に転送する。このようなアーキテクチャを採ることで、高い拡張性を確保した。

図3 MADOCAに基づく制御システムの構成図 ユーザーインタフェース(HMI)層と通信層、デバイスインタフェース層からなる3層構造のアーキテクチャに基づいて構築されている。出典:高輝度光科学研究センター

図3 MADOCAに基づく制御システムの構成図 ユーザーインタフェース(HMI)層と通信層、デバイスインタフェース層からなる3層構造のアーキテクチャに基づいて構築されている。出典:高輝度光科学研究センターこのMADOCAは、非常に多くの制御ポイントを扱うことができる。実際には、SPring-8とそれに隣接するX線自由電子レーザー(XFEL)施設「SACLA(SPring-8 Angstrom Compact Free Electron Laser)」の両方を制御しており、デジタル信号の制御ポイント数は合計32万ポイント、アナログ信号は同4万2000ポイントに達するという。「デバイスインタフェース層では、全てのデバイスから1〜60秒間隔で信号を取得している。VMEbusを介したリモート制御を用いており、所要の入出力スループットを確保できている。この層に組み込んだPLC(Programmable Logic Controller)も十分に堅牢で信頼性が高い」(同氏)。また、ビームラインの制御についても、加速器と同様にこの制御フレームワークを適用しており、うまく機能していると説明した。

さらに同氏は、SPring-8における実験ステーションの制御についても触れた。それによると、全ての実験ステーションのうち実に90%以上が、メイン計測器としてナショナルインスツルメンツのグラフィカル開発環境である「NI LabVIEW」を導入しているという。「220本もの最新パッケージが稼働している。ユーザーインタフェースを構築するツールとしてLabVIEWを活用しており、そうしたユーザーの半数はGPIBやLAN、USB経由で装置を制御する用途に使っている」(同氏)という状況だ。

加速器の制御でデータ収集が新たなチャレンジに

田中氏はこのようにSPring-8の現状を説明した後、次のように切り出した。「確かにSPring-8では今のところ加速器の制御はうまくいっている。しかし将来に備え、新たな研究開発に着手しなければならない」。その理由が、SPring-8に隣接する、前出のSACLAだ。SACLAは、線形加速器を利用する自由電子レーザー機構でX線レーザーを作り出す施設である。2011年3月に建設が完了したばかりだが、既に8 GeVの最大エネルギーでの加速を達成し、レーザー出力も確認されている。調整運転や利用試験を経て、2011年度末の供用開始を目指す。

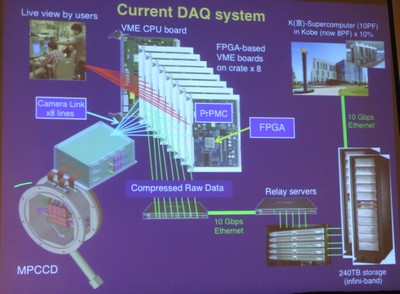

SACLAを利用するユーザーは、レーザービームを対象サンプルに照射して、X線の回折イメージを2次元X線検出器(MPCCD:Multi Port CCD)で検出する。そのイメージデータをスーパーコンピュータで処理することで、対象物の実際のイメージを得るという仕組みだ。田中氏によると、いま用いているMPCCDは約2000×2000画素で、画素当たり16ビットの分解能を備える。すなわちMPCCDで生成されるイメージデータの量は、64Mビットになる計算だ。SACLAにおけるX線レーザーの繰り返し周期は最大60Hzなので、64Mビットのデータを1秒間に60回取得する必要があり、それだけのデータをストリーミングするには約4Gビット/秒のスピードが必要になる。さらに、ユーザーに電子ビームに関する情報(ビーム識別情報など)も提供しなければならない。従って、加速器とビームライン、検出器の全てを、互いにインタフェースできるように、同じデータ収集フレームワークに対応させることが不可欠になる。しかし同氏によれば、そうしたデータ収集は「加速器の制御にとっては、新しい領域だ」という。

今のところは、FPGAベースのVMEボードを8個使うことで、上述の4Gビット/秒のスピードに対応することができている(図4)。検出器が8チャネルのCameraLinkで出力するイメージデータを各VMEボードに1チャネルずつ取り込み、それぞれデータを圧縮してからイーサネット経由で大型ストレージ装置に送り、そこからスーパーコンピュータに転送するという構成を採っている。ただしこれは、「終わりではなく、始まりだ」(同氏)。

今後、SOI(Silicon on Insulator)プロセスを適用した新型検出器を投入し、解像度を大幅に高める計画がある。4000画素×4000画素と現状の4倍に、さらに6000画素×6000画素と約9倍に高めていく。「現行のVMEシステムのままでは、ボードの数があまりに多くなりすぎてしまう。新しいソリューションが必要になる」(同氏)。さらに、将来は1万画素×1万画素で10kフレーム/秒、4000画素×4000画素で1Mフレーム/秒まで引き上げる可能性もある。イメージデータの量は爆発的に増加する。しかも、5年以内をメドに、加速器の繰り返し周期を最大300Hzまで高める計画もある。それだけではない。ビームラインは現在のところ1本しか稼働していないが、建設は続いており、今後5本まで増える。

同氏は、「今の限界を超えて、超高データレートの要件に応えるには、データ収集がチャレンジになる」と語り、その新たな制御システムの構築に向けて、「ナショナルインスツルメンツや会場の皆さんが所属するようなハイテク企業との協業を進めていきたい。実現可能性の調査になるべく早く着手したいと考えており、産業界からのアイデアや提案、サポートを大いに歓迎する」と呼び掛けた。

図4 SPring-8の現行のデータ収集システム 今後、検出器(MPCCD)の解像度やフレーム速度を大幅に向上させていく計画があり、それに対応するにはこのシステムを飛躍的に増強する必要がある。出典:高輝度光科学研究センター

図4 SPring-8の現行のデータ収集システム 今後、検出器(MPCCD)の解像度やフレーム速度を大幅に向上させていく計画があり、それに対応するにはこのシステムを飛躍的に増強する必要がある。出典:高輝度光科学研究センター地上の太陽を人類の手に

Big Physics Symposiumでは、基調講演に続くテクニカルセッションでも、日本からの発表が参加者の関心を集めた。太陽をはじめとする恒星のエネルギーの源である「核融合反応」を、地上で人類のエネルギー源として利用するための研究に取り組む自然科学研究機構 核融合科学研究所(NIFS)の発表だ。同研究所の高温プラズマ物理研究系 准教授を務める中西秀哉氏が講演した(図5)。

NIFSによると、核融合反応は二酸化炭素を発生せず、燃料となる物質は全て海水中に含まれている。そのため発電への応用を想定したとき、核分裂反応を利用する現在の原子力発電に比べて次のようなメリットがある。今の原発は燃料としてウランやプルトニウムを用いているので、核分裂の連鎖反応が持続する臨界条件で運転中に何らかの事故が発生した場合は、連鎖反応を止めるためにさまざまな手段で安全を確保しなければならない。制御棒で中性子を吸収したり、冷却水を注入したりする。一方で、核融合発電は燃料として気体の重水素・三重水素を用いるので、燃料の供給を停止するか、核融合プラズマの加熱装置を止めるだけで簡単に核融合反応を停止できる。また、原発では使用済み燃料が高いレベルの放射性物質になるのに対し、核融合発電では最大限に見積っても放射性物質の量は、原発の1000分の1程度(線量当量換算)だとしている。

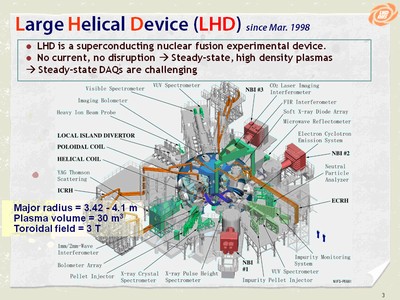

市販の汎用ハードで高性能データ集録システムを構成

NIFSでは将来の核融合炉の実現に向けた研究開発を進めており、その1つが「大型ヘリカル装置(LHD:Large Helical Device)」を用いた定常高温高密度プラズマの閉じ込め研究だ(図6)。核融合反応を維持するには、燃料となる水素をプラズマ化して、高温かつ高密度の状態で長時間閉じ込めなければならない。その知見を得るための研究である。

図6 LHDの全体像 自然科学研究機構の核融合科学研究所(NIFS)に設置されている。「ヘリカル型」と呼ぶ方式の磁場閉じ込め方式を採る実験装置としては、世界最高レベルの性能を備える。なお「大型ヘリカル装置(LHD)」とはこの装置の固有名称であり、世界にこの1台しかない。出典:核融合科学研究所

図6 LHDの全体像 自然科学研究機構の核融合科学研究所(NIFS)に設置されている。「ヘリカル型」と呼ぶ方式の磁場閉じ込め方式を採る実験装置としては、世界最高レベルの性能を備える。なお「大型ヘリカル装置(LHD)」とはこの装置の固有名称であり、世界にこの1台しかない。出典:核融合科学研究所LHDは、プラズマを閉じ込める手法として、「ヘリカル型」と呼ばれる磁場閉じ込め方式を使う。中西氏によると、LHDは同型では世界をリードする高い性能を誇っている。それゆえに、プラズマ閉じ込め実験を行う際にさまざまなデータを集録する計測システムにとっては、非常に厳しい要件が突き付けられるという。「定常状態の高密度プラズマを長時間にわたって集録し続けなければならない。計測システムの難易度は高い」(同氏)。現在、95ノードのデータ集録システムが稼働しており、1時間を超えるプラズマ持続時間にわたって、各ノードが110Mバイト/秒でデータを集録することができる。ノードの数は年々増加の一途をたどっており、今後も毎年10ノード程度ずつ追加されていく見込みだという。

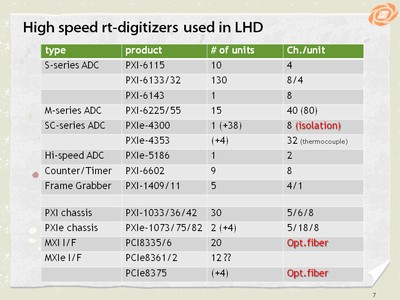

この110Mバイト/秒のデータ集録システムの特徴の1つが、汎用品として市販されている(いわゆるCommercial Off-The-Shelf、COTS)ハードウェアを使って構築している点だ。同氏は実際に使用している高速デジタイザのリストも見せた(図7)。例えば、最も使用台数が多いのはナショナルインスツルメンツの「NI PXI-6133/32」で、130台におよぶ。これは同時サンプリングに対応した多機能型データ集録モジュールで、PXI規格のシャーシに搭載して使う。分解能は14ビット、サンプリング速度はチャネル当たり2.5Mサンプル/秒、チャネル数は1台当たり8チャネルもしくは4チャネルである。

さらに同氏は、LHDで将来実施することが期待される重水素を使った実験に向けて、「核融合プラズマ実験では、高い電磁ノイズや漏れ磁場に対する耐性が必要になる。高速プローブアレイ用などに、電気的な絶縁を確保したデジタイザの重要性が大幅に高まる。各種装置や環境を監視するために、PXIやPXI Expressを利用したデータ集録モジュールも必要になるだろう」と語った。

日本の先端医療科学が脚光を浴びる

この他、今回のNIWeek 2011では、日本の先端医療科学が脚光を浴びる場面があった。ナショナルインスツルメンツが毎年NIWeekに合わせて開催しているテクニカルアプリケーションのコンテスト「Graphical System Design Achievement Awards」で、日本の大学と企業が表彰を受けたのだ。いずれも、「OCT(Optical Coherence Tomograpgy、光学的干渉断層撮像)」と呼ばれる技術に関する事例で、ライフサイエンス部門にノミネートされていた。北里大学で大学院医療系研究科の教授を務める大林康二氏らの研究チームと、愛知県小牧市に本社を構え、オプトエレクトロニクス分野の部品や機器を手掛けるsantec(サンテック)それぞれの事例である。

OCTとは、生体組織に光を照射して、その反射光の干渉を計測し、演算処理を施すことで生体組織の内部構造を撮像する技術であり、病変の画像診断に応用できる。CT(Computed Tomography)やMRI(核磁気共鳴)、超音波診断などと同様に、生体を外科的に傷付けることなく(非侵襲で)診断することが可能だ。超音波診断に比べると撮像可能な深度(体表からの深さ)は浅いものの、既存の画像診断手法に比べて分解能を大幅に高められるという特長がある。そのため、現在がんなどの検査で一般的に行われている、生体組織を切り取って検査する組織病理検査を置き換えられる可能性があり、初期のごく小さながんの病巣も見つけ出せるようになると期待されている。

今回、ライフサイエンス部門の部門賞を獲得したのはsantecだ(図8)。同社は、ナショナルインスツルメンツのFPGA搭載デジタイザを活用することで、OCTの課題だった演算処理の高速化とシステムの省スペース化の両方を解決した。santecはこのシステムをわずか6カ月という短期間で完成させた。

図8 ライフサイエンス部門の部門賞をsantecが獲得 同社取締役で光システムビジネスユニットのビジネスユニット長を務める鄭昌鎬氏(左)が、ナショナルインスツルメンツのCEOであるJames Truchard氏(右)から賞状を受け取った。出典:ナショナルインスツルメンツ

図8 ライフサイエンス部門の部門賞をsantecが獲得 同社取締役で光システムビジネスユニットのビジネスユニット長を務める鄭昌鎬氏(左)が、ナショナルインスツルメンツのCEOであるJames Truchard氏(右)から賞状を受け取った。出典:ナショナルインスツルメンツ高速化については、従来ソフトウェアで実行していた部分をデジタイザのFPGAを使ってハードウェアで実行するようにした。その結果、データ集録から画像化までの時間を大幅に短縮でき、フレーム速度を従来の4倍に相当する40フレーム/秒まで高められたという。省スペース化については、従来はデータ集録用のデジタイザと別に、スキャナ部の制御用に独立したD-A変換ボードを用意し、双方をケーブルでつないで同期をとっていたが、それらが不要になった。今回採用したNIのデジタイザにD-A変換の機能が統合されている上、データ集録機能とD-A変換機能の同期についても内蔵FPGAで処理できたからだ。

北里大学の大林康二教授らのチームは、2つの特別賞を受けた(図9)。業界誌の編集者が選ぶ「Editor’s Choice」賞と人道的活動に贈られる「Humanitarian」賞である。計測・制御関連システムの開発を手掛けるシステムハウスのつくば事業所と共同で、OCTによる生体の3次元立体断層画像を瞬時に表示できる装置を世界で初めて開発し、その功績をたたえられた。

図9 Humanitarian賞を受けた大林康二教授 北里大学の大林康二教授(右)と、システムハウスのつくば事業所 池田練造所長(左)は、ナショナルインスツルメンツのBusiness and Technology Fellowであり、「LabVIEWの父」と呼ばれるJeff Kodosky氏(中央)から賞状を受け取った。

図9 Humanitarian賞を受けた大林康二教授 北里大学の大林康二教授(右)と、システムハウスのつくば事業所 池田練造所長(左)は、ナショナルインスツルメンツのBusiness and Technology Fellowであり、「LabVIEWの父」と呼ばれるJeff Kodosky氏(中央)から賞状を受け取った。同教授らのチームは今回、既存のOCTシステムを拡張するに当たり、NIが提供するFPGA内蔵のモジュール式計測ハードウェア「NI FlexRIO」を採用し、320チャネルのデータ集録システムを構築した。以前はPCを使ってソフトウェアで実行していた処理の一部をFPGAに移すことで、処理性能を大幅に高められたという。しかも、「NI LabVIEW FPGAモジュール」を利用したため、ハードウェア記述言語であるVHDLの専門知識がなくても、FPGAに実装するハードウェアをグラフィカルに開発することができたという。

このように今回のNIWeek 2011では、大規模な物理実験から高度な先進医療の分野まで、先端科学のさまざまな領域で日本の取り組みが世界で注目されていることを改めて認識できた。さらに、そうした成果を生み出す原動力として、モジュール式計測器とグラフィカルシステム開発に基づくデータ集録が広く普及していることが明らかになった。先端科学の挑戦に終わりはない。これからもその挑戦をデータ集録の進化が後押しし、その成果が人類の未来を切り開いていくに違いない。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:日本ナショナルインスツルメンツ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:EE Times Japan 編集部/掲載内容有効期限:2011年9月30日

EE Times Japan Special

頭に浮かんだアイデアをグラフィカルな開発環境でブロックダイアグラムとして記述すれば、処理内容をソフトウェアで定義できるハードウェアにそれが実装され、システムができあがる――。NIはこれまで主に、テスト/計測の分野でこのコンセプトを具現化してきた。同社がこのコンセプトの中核を担うグラフィカル開発環境「NI LabVIEW」を世に出してから25年。今その適用範囲が大きな広がりを見せている。次の25年に向けて同社が描く展望とは? その展望を実現する新たな製品にも注目したい。

世界各国でエネルギーインフラの見直しが進んでいる。米国ではオバマ大統領の掛け声でスマートグリッド化が進行中だ。日本では3月に発生した大震災の影響でエネルギー政策の見直しが迫られており、再生可能な自然エネルギーの大量導入を見据えた議論が活発化している。NIWeek 2011では、新たな時代のエネルギーシステムに取り組む研究者や開発者が未来展望や成果を披露するとともに、NI製品を適用するメリットについて語った。

NIWeek 2011でひときわ多くの参加者を集めたセッションの1つが、家庭用ゲーム機のコントローラからスマートフォン、お掃除ロボットまで、消費者に身近なガジェットを「ハック」するというものだった。このセッションが、ロボット技術にフォーカスしたテクニカルサミットに設けられた理由とは? 「ハック」から、ロボット開発の要諦が見えてくる。

人類はどこから来たのか、今をどのように生きるのか、そしてこれからどこに向かうのか――。大規模な物理実験から高度な先進医療の分野まで、先端科学の挑戦が日々続いている。NIWeek 2011に設けられた「Big Physics Symposium」では、日本が世界をリードする先端科学領域の講演が参加者の関心を集めていた。さらにNIWeek 2011の会期中に受賞者が発表されたテクニカルアプリケーションのコンテスト「Graphical System Design Achievement Awards」でも、日本発の先端医療科学が脚光を浴びた。

ナショナルインスツルメンツが本社を構える米国のテキサス州オースチンで毎年8月に開催する同社最大のテクニカルイベント「NIWeek」。その大きな見どころの1つが展示会だ。広大な会場にはNIの他、同社のアライアンスパートナー(顧客要件に応じたカスタムシステムを構築するインテグレータ企業)や、LabVIEWプラットフォームに対応するツールやモジュールを提供するサードパーティベンダー各社がブースを構え、最新の製品や事例が所狭しと並ぶ。今回の「NIWeek 2011」では、日本の出展企業が集合した「ジャパンパビリオン」が設けられ、世界中から集まった参加者の注目を浴びていた。本稿では各社の出展内容に加え、NIの展示から見逃せないデモも紹介しよう。

図5 Big Physics Symposiumのテクニカルセッションで講演する中西秀哉氏 自然科学研究機構 核融合科学研究所(NIFS)で高温プラズマ物理研究系の准教授を務める。

図5 Big Physics Symposiumのテクニカルセッションで講演する中西秀哉氏 自然科学研究機構 核融合科学研究所(NIFS)で高温プラズマ物理研究系の准教授を務める。