パワー半導体はリチウムイオン電池の再来か 中国勢台頭の現実味:大山聡の業界スコープ(93)(2/2 ページ)

メモリ:NANDの競争力が強化されている

メモリについてはCXMTがDRAMを、YMTCがNAND型フラッシュメモリを事業展開している。

CXMTはDRAM大手3社に次ぐ実績を上げているが、大手3社のシェア合計96%に対して、同社のシェアは1〜2%程度と推定される。大手3社は11〜13nmプロセスを駆使してDDR5やHBMといった先端分野でシェア争いを展開しているが、CXMTに対しては「18nmプロセスを実現するための装置輸出規制」が存在する。しかしCXMTは自前の技術と中国装置メーカーの協力を得ながら、16nm相当のプロセスでDDR5を量産できるレベルにあるとされている。EUV露光装置を自由に使える大手3社に比べて、製造能力やコスト面で大きなハンディを背負っているCXMTだが、規制が緩和されれば大手3社と競い合う可能性は高まるだろう。言い換えれば、こちらも今後規制が維持、あるいは強化されることになるのではないだろうか。

YMTCはNANDフラッシュ大手5社に次ぐ実績を上げているが、大手5社のシェア合計96%に対して、同社のシェアは3%未満と推定される。YMTCに対しては「128層以上の3次元NANDフラッシュ(以下、3D-NAND)を実現するための装置輸出規制」が存在するが、同社は自前の技術と中国装置メーカーの協力を得ながら、すでに232層の3D-NANDを量産できるレベルにあるとされている。3D-NANDはトップ5社でも32nm前後のプロセスを活用するなど、相対的に露光装置への依存度が低く、成膜装置やエッチャーへの依存度が高いという特徴がある。言い換えれば、YMTCがNANDフラッシュ市場で上位に食い込む可能性はDRAMのCXMTよりも高い、と考えられる。

それ以外の半導体:要注意はパワー半導体分野

「それ以外の半導体」にはアナログ、ディスクリートといったレガシー半導体が含まれる。これらは今後中国製品のシェアが大きく伸びて、世界市場を揺るがす可能性がある、と筆者は見ている。

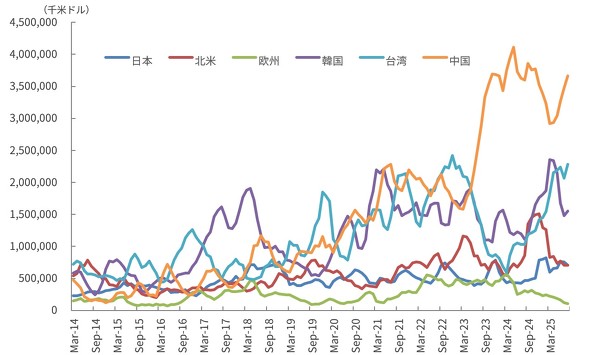

下図は、半導体製造装置の地域別出荷をグラフ化したものである。

2023年は半導体不況だったために、韓国や台湾向けの装置出荷が大きく減少しているが、中国向けの出荷が大きく伸びている。当時は「対中輸出規制強化に備えた駆け込み需要か」などと思われていたが、規制が強化された後の2024年も中国向け装置出荷は増え続け、一時期は世界市場の約半分が中国向けで占められた。上述のSMIC、CXMT、YMTC向け出荷もこの中に含まれているが、SMICの公表値を見る限り設備投資額は極端に増額されていない。規制が強化されているCXMT、YMTCも極端に投資額は増やせないはずだ。となると、中国向けに出荷された装置の多くは、アナログやディスクリートなどのレガシー用を中心として、まだ著名ではない半導体メーカー向けに増えている、と考えるべきだろう。特にディスクリートの中のパワー半導体は、EV向けに需要がどんどん伸びている。世界最大のEV市場を誇る中国が、キーデバイスの1つであるパワー半導体製造を強化、支援するのは必然的な方針だろう。

ここで、かつてのリチウムイオン電池市場に起きたことを思い出してほしい。EVが市場に出回り始めた2010年当時、電池価格は1KWh当たり1000米ドルを超えていた。当時、調査会社で電池業界を調査していた筆者は、電池メーカー各社に「2020年には1KWh単価は半額以下になるのではないか」とヒアリングしていたところ、「そんなに下がったら電池メーカーは生き残れない、せいぜい20〜30%程度の下落だろう」と鼻で笑われたものだ。しかし実際には中国企業などの台頭によって2020年に同170米ドル以下にまで下落し、2025年現在は同110米ドル前後にまで下がっている。半額どころか90%の下落が発生したのだ。「せいぜい20〜30%の下落」とコメントしていた電池メーカー各社は、ことごとく撤退を強いられ、電池市場は中国メーカーのCATLが「さらなる価格下落」を見据えながらけん引しているのが現状である。これと同様のことがパワー半導体市場では起こらないなどと、誰が断言できるだろうか。

中国市場では、「量産体制が整っていないメーカーは、商談の土俵に上がれない」というケースが多い。言い換えれば、実績のないメーカーが補助金頼みで製造ラインを立ち上げ、商談に加わることが珍しくないということだ。立ち上げたはよいが商談が取れずにホコリをかぶっているラインもあるだろう。中には事業の立ち上げを諦めて撤退する経営者もいる一方、その経営者が手放したラインに飛びつく新しい経営者も非常に多いと聞く。しかもパワー半導体のラインで言えば、8インチから12インチに切り替える事例も多く、SiCウエハーなどは中国メーカーの生産能力が世界市場の半分以上を占めている、という報告もある。まだ名も知られていない中国のパワー半導体メーカーの何社かは、世界市場を引っかき回す存在になるかもしれない。パワー半導体市場での生き残りを考えている日系企業各社は、中国発の「黒船」にどう対抗するのか。今からそれなりの「覚悟」を決めておく必要がありそうだ。

なお、中国半導体の現状と今後については「大山レポート No.5」(発行:Grossberg)で詳細に述べているので、ご興味のある方はこちらを参照されたい。

筆者プロフィール

大山 聡(おおやま さとる)グロスバーグ合同会社 代表

慶應義塾大学大学院にて管理工学を専攻し、工学修士号を取得。1985年に東京エレクトロン入社。セールスエンジニアを歴任し、1992年にデータクエスト(現ガートナー)に入社、半導体産業分析部でシニア・インダストリ・アナリストを歴任。

1996年にBZW証券(現バークレイズ証券)に入社、証券アナリストとして日立製作所、東芝、三菱電機、NEC、富士通、ニコン、アドバンテスト、東京エレクトロン、ソニー、パナソニック、シャープ、三洋電機などの調査・分析を担当。1997年にABNアムロ証券に入社、2001年にはリーマンブラザーズ証券に入社、やはり証券アナリストとして上述企業の調査・分析を継続。1999年、2000年には産業エレクトロニクス部門の日経アナリストランキング4位にランクされた。2004年に富士通に入社、電子デバイス部門・経営戦略室・主席部長として、半導体部門の分社化などに関与した。

2010年にアイサプライ(現Omdia)に入社、半導体および二次電池の調査・分析を担当した。

2017年に調査およびコンサルティングを主務とするグロスバーグ合同会社を設立、現在に至る。

関連記事

中国半導体装置展示会「CSEAC」レポート 中工程シフトと“露光回避”の実態

中国半導体装置展示会「CSEAC」レポート 中工程シフトと“露光回避”の実態

6年ぶりに中国を訪れ、半導体装置展示会「CSEAC」を視察してきた。今回はその模様をレポートする。 半導体市場の「勝ち組」と「負け組」

半導体市場の「勝ち組」と「負け組」

大手半導体メーカー各社の2025年1〜3月期の決算が出そろった。各社の業績を比較してみると好不調が明確に分かれている。 25年の半導体市場も2桁成長へ 非AI領域は地政学リスクで弱含み

25年の半導体市場も2桁成長へ 非AI領域は地政学リスクで弱含み

世界半導体市場統計(WSTS)の最新予測によると、2025年の半導体市場は前年比11.2%増の7008億米ドルに成長する見込みだ。AI関連のメモリ/ロジックが好調だが、それ以外の領域は地政学リスクの影響が大きいという。 赤信号灯るIntel、5年後はどうなっているのか

赤信号灯るIntel、5年後はどうなっているのか

Intelが極度の経営難に陥っている。AI半導体ではNVIDIAに全く追い付けず、x86 CPUでもAMDを相手に苦戦を強いられている。前CEO肝入りだったファウンドリー事業も先行きは暗い。Intelは今後どうなっていくのだろうか。【修正あり】 25%の半導体関税が課されたら…… 米国民の負担が増えるだけ

25%の半導体関税が課されたら…… 米国民の負担が増えるだけ

米国のトランプ大統領は2025年2月、半導体に税率25%前後の輸入関税を賦課する可能性があると明かした。実際に半導体にこのような関税がかけられるとどうなるか、予測してみた。 SiCウエハー市場、単価下落で伸び率鈍化

SiCウエハー市場、単価下落で伸び率鈍化

富士経済は、パワー半導体向けウエハーの世界市場について、2035年までの予測を発表した。特に注目しているがSiCウエハー市場で、2024年の1436億円に対し、2035年は6195億円と約4.3倍に拡大すると予測した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか