理研、「質量のないディラック電子」系を発見:単一成分の分子性結晶に高圧

理化学研究所(理研)らの共同研究グループは、極めて高い圧力環境で、単一成分の分子性結晶が「質量のないディラック電子」系となることを発見した。

高圧下で温度に依存しない電気抵抗特性

理化学研究所(理研)らの共同研究グループは2017年3月、極めて高い圧力環境で、単一成分の分子性結晶が「質量のないディラック電子」系となることを発見したと発表した。

今回の研究成果は、理研加藤分子物性研究室の加藤礼三主任研究員、崔亨波研究員、物質・材料研究機構若手国際研究センターの圓谷貴夫ICYS-Namiki研究員、国際ナノアーキテクト研究拠点の宮崎剛MANA主任研究者、名古屋大学大学院理学研究科の鈴村順三名誉教授らによるものである。

「質量のないディラック電子」系は、あたかも質量がないような粒子として、電子が物質中を高速に移動することができる。こうしたディラック分散を持つ物質の1つがグラフェンである。

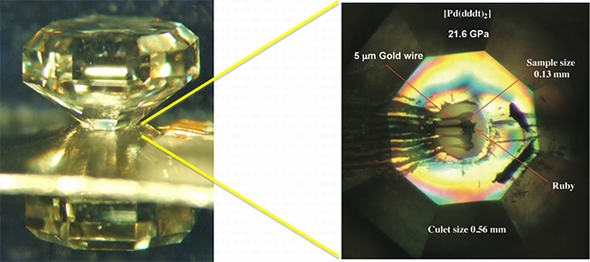

共同研究グループは今回、単一の金属ジチオレン錯体分子「Pd(dddt)2」で構成される分子性結晶を作製し、物質に圧力を加える装置(DAC)を用い、極めて高い圧力環境で電気抵抗を測定した。

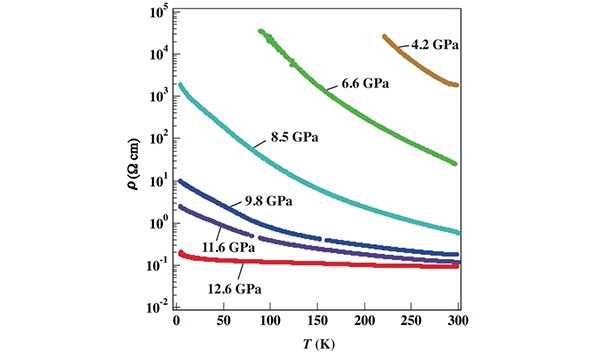

一般的に単一成分の分子性結晶は、絶縁体のため電流は流れない。Pd(dddt)2の結晶も常圧では絶縁体の特性を示す。ところが今回、12.6万気圧(12.6PGa)という高圧環境で測定したところ電流が流れた。しかも、電気抵抗は温度に依存しないことが分かった。こうした現象は、グラフェンや分子性導体「α−(BEDT-TTF)2I3」におけるゼロギャップ状態で特徴的に見られるという。このことから、高圧環境で「質量のないディラック電子状態」が実現されている可能性が極めて高いと判断した。

DAC内部に設置されたPd(dddt)2の結晶試料には、電極として直径5μmの金線4本を装着し、圧力をかけながら電気抵抗の温度変化を測定した。

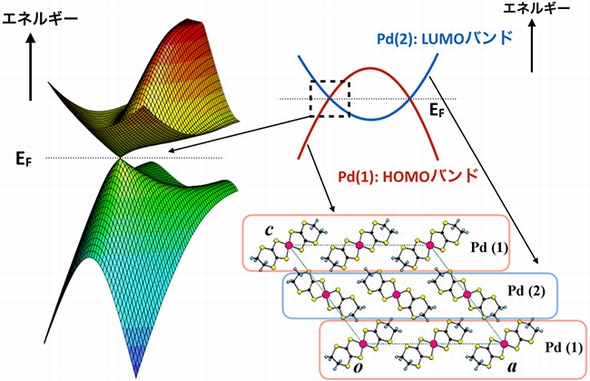

圧力下の結晶構造は、第一原理計算法を用いて決めた。電子状態についてモデルを使って理論解析したところ、この系のディラック分散は、異なる分子層に由来するフロンティア軌道の最高占有分子軌道(HOMO)と最低非占有分子軌道(LUMO)の混成が、重要な役割を果たしていることが分かった。

共同研究グループは今回、高圧下の単一成分分子性結晶という物質系で「質量のないディラック電子」系が形成されていることを、実験、計算、理論の連携によって発見した。「HOMOバンドとLUMOバンドの交差」を制御するという、今回得られた指針を基に、今後は分子性ディラック物質の研究/開発が大きく進展するものと期待している。

関連記事

理研ら、酸化亜鉛で異常ホール効果を観測

理研ら、酸化亜鉛で異常ホール効果を観測

理化学研究所(理研)らによる国際共同研究グループは、高品質な酸化亜鉛が磁性伝導電子を持っていることを発見した。低消費電力デバイス用の新たな材料として注目される。 理研、東芝とNEC、富士通の3社とAI研究で連携へ

理研、東芝とNEC、富士通の3社とAI研究で連携へ

理化学研究所(理研)は2017年3月10日、東芝、NEC、富士通の各社と、理研革新知能統合研究センター内に連携センターを開設する。設置期間は、2017年4月1日から2022年3月31日までの予定だ。 光波長変換でテラヘルツ波を高感度に検出

光波長変換でテラヘルツ波を高感度に検出

理化学研究所(理研)と東京工業大学(東工大)の共同研究チームは、光波長変換技術を応用してテラヘルツ波を高感度に検出することに成功した。実験装置は全て室温で動作するという。 理研、深紫外LEDの効率を従来比5倍に向上

理研、深紫外LEDの効率を従来比5倍に向上

理化学研究所(理研)は、殺菌用深紫外LEDの効率を、従来に比べて約5倍に高めることに成功した。殺菌灯に用いられている現行の低圧水銀ランプに迫る効率となる。 トポロジカル絶縁体の表面金属状態絶縁化に成功

トポロジカル絶縁体の表面金属状態絶縁化に成功

理化学研究所などの共同研究グループは2017年2月、トポロジカル絶縁体として、表面の金属的な状態を消し絶縁化できる積層薄膜物質を作製したと発表した。 東大ら、単一ナノチューブで超伝導特性を初観測

東大ら、単一ナノチューブで超伝導特性を初観測

東京大学らの研究グループは、二硫化タングステンナノチューブがトランジスタに動作し、超伝導特性が発現することを発見した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

金属ジチオレン錯体を構成する分子の構造図 出典:理化学研究所

金属ジチオレン錯体を構成する分子の構造図 出典:理化学研究所 「Pd(dddt)2」の高圧環境における電気抵抗の温度依存性に関する実験結果。12.6PGa(赤線)では温度に依存しないことが分かった 出典:理化学研究所

「Pd(dddt)2」の高圧環境における電気抵抗の温度依存性に関する実験結果。12.6PGa(赤線)では温度に依存しないことが分かった 出典:理化学研究所 DACの外観(左)と、セル内の画像(右) 出典:理化学研究所

DACの外観(左)と、セル内の画像(右) 出典:理化学研究所 Pd(dddt)2の高圧下におけるディラック分散と結晶構造 出典:理化学研究所

Pd(dddt)2の高圧下におけるディラック分散と結晶構造 出典:理化学研究所