真のメンテナンスフリーIoT実現へ、超低消費電源ICと半固体電池が強力タッグ:トレックス セミコンダクター 山本智晴氏/日本ガイシ 大和田巌氏

小型/超低消費電力を特長にした電源ICを展開するトレックス セミコンダクターと、「半固体電池」と呼ばれる独自リチウムイオン二次電池「EnerCera(エナセラ)」を開発、販売する日本ガイシ。この両社は、脱炭素社会/持続可能な社会の実現を目指して2018年から協業を進めている。協業の狙い、これまでの成果、そしてこれからの取り組みについて、トレックス 執行役員の山本智晴氏、日本ガイシ 執行役員の大和田巌氏にインタビューした。

ともに脱炭素社会/持続可能な社会を目指し協業

――電源ICを手掛けるトレックス セミコンダクターと、リチウムイオン二次電池「EnerCera(エナセラ)」を手掛ける日本ガイシとの協業は、いつごろから始まり、狙いは何でしょうか。

山本智晴氏 2018年1月に米国で開催された展示会「CES」をきっかけに協業が始まった。われわれトレックスの電源ICの特長である「小型/低消費電力」が生かせるユニークな用途、とりわけ省エネ化、脱炭素など持続可能な社会の実現に役立つアプリケーションを探す中で、日本ガイシのEnerCeraと出会い、当社の電源ICの特長が生かせる用途として協業を決めた。

大和田巌氏 日本ガイシとしては当時、小型/薄型で低リークの新たな二次電池を開発したものの、どうやって世の中に普及させていくかという点で課題を抱えていた。電池の上流で充電を制御する電源ICも課題の1つだった。特にEnerCeraの有力な応用先の1つとして考えていたエナジーハーベスト(環境発電)では、環境発電素子で発電できる電力はわずかであり、そのわずかな電力を効率良く電池に蓄えるためには、優れた電源ICが不可欠になっていた。そうした中で、アナログ回路ノウハウを持ち、小型/低消費電力という特長を持つ電源ICメーカーと連携が必要と考え、トレックスに声をかけた。

――これまでの両社での取り組みについて教えてください。

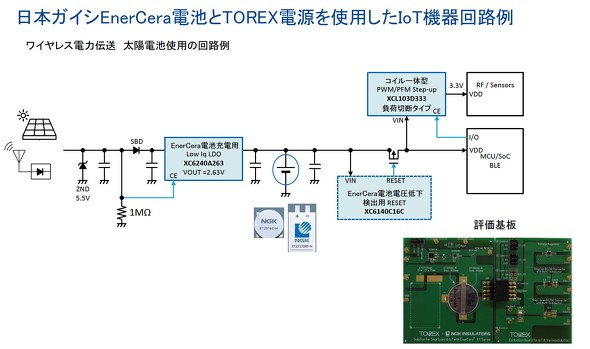

山本氏 日本ガイシの知見なども取り入れ、半固体電池と呼ばれるEnerCeraや全固体電池など定電圧充電対応電池に特化した充電IC「XC6240」(85°C対応)や「XC6242」(105°C対応)や電池電圧監視IC「XC6140」などを開発した。これらICなどとEnerCeraを組み合わせたリファレンスボードを作製し、両社共同で提案、拡販を進めてきた。

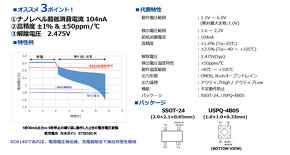

充電IC「XC6240」(左)と電池電圧監視IC「XC6140」(右)の概要

充電IC「XC6240」(左)と電池電圧監視IC「XC6140」(右)の概要XC6240は、入力電圧範囲1.5〜6.0V、出力電圧2.63Vで最大出力電流200mAの充電用レギュレータで消費電流はわずか0.8μA。充電していない時に発生する二次電池から充電ICに流れてしまう吸い込み電流(シンク電流)も0.24μAに抑えている点も大きな特長。XC6140は、消費電流104nAの超低消費電力電池電圧監視IC。負荷の状況に応じて大きく電圧が上下に振れる半固体電池に最適化した解除電圧設定になっているなどの特長を持つ[クリックで拡大] 出所:トレックス セミコンダクター

スマートカード、産機のバックアップ電源などで実績

――採用実績はいかがですか。

大和田氏 さまざまな採用実績がある。代表的なものが、ディスプレイの付いたペイメントカードや指紋認証機能の付いたクレジットカードといったスマートカード領域。厚さ0.45mmの「EnerCera Pouch」はカード内に内蔵できるものの、電源ICはなかなかカードに実装できるような低背な製品がなかった。ただ、トレックスには高さ0.33mmという超低背のパッケージ技術があり、この低背パッケージ技術とEnerCera Pouchの組み合わせで、さまざまなスマートカードが普及するアジア地域で採用されている。

山本氏 他にも、105℃の高温環境に対応するコイン型の「EnerCera Coin」の特長から、産業機器のリアルタイムクロックのバックアップ電源として採用されたり、物流倉庫の温度管理センサーや各種リモコンでの採用検討が進んでいたりする。

日本ガイシの独自リチウムイオン二次電池「EnerCera(エナセラ)」

日本ガイシの独自リチウムイオン二次電池「EnerCera(エナセラ)」正極に極めてリチウムイオン/電子の通りがよい「結晶配向セラミックス正極板」を使い、導電助剤や有機バインダーを使用していないリチウムイオン電池。電解液を使用するがごくわずかで、外見上はほぼ固体のため「半固体電池」と呼ばれる。電解液と反応することで劣化や発火を招く有機バインダーを使用していないため、高温に強く、全固体電池同様の高い安全性を誇る。曲げ耐性があり厚さ0.45mm以下のパウチ型製品「EnerCera Pouch」(写真左)と高耐熱性を生かしリフローハンダ実装対応のコイン型製品「EnerCera Coin」(写真右)がある 出所:日本ガイシ

大和田氏 さまざまな採用事例が進んでいるが、残念ながらこれまでの採用例はユーザーによる電池充電作業が必要な用途や、通常は充放電を必要としないバックアップ電源用途であった。持続可能な社会の実現やIoTの普及などに大きなインパクトを与えるようなソリューションにはなっていなかった。これからは、エナジーハーベスト技術を活用し、電池交換や充電作業が不要なメンテナンスフリーのIoT端末を実現するようなソリューション提案を進めていきたい。

――メンテナンスフリーのIoT端末に向けたソリューション提案に向けた取り組みを教えてください。

山本氏 これまでも色素増感型やペロブスカイト型などの光発電素子や振動発電素子、ペルチェ発電素子といった環境発電素子ベンダーと連携しソリューション開発を進めてきた。こうした動きを今後も強化するとともに、2022年5月の電波法施行規則等の一部を改正に伴い日本国内で利用可能になったワイヤレス空間電力伝送(WPT)に向けたソリューション提案を強化していく。WPTは既存の環境発電素子を補完できる技術であり、メンテナンスフリーのIoT端末実現の起爆剤になると期待している。

コツコツ貯めるソリューションが生きるWPT

――ワイヤレス空間電力伝送、WPTに期待されるのはなぜでしょうか。

大和田氏 WPTは、従来のワイヤレス給電とは異なり、無線データ通信のように数メートルの距離を無線によって電力を伝送する技術。天井など手の届かないところの機器に対しても、ワイヤレスで安定的に電力を伝送できる。

これまでは国内でWPTを使うことは難しかったが、5月の電波法施行規則等の改正で、920MHz帯、2.4GHz帯、5.7GHz帯の電波を使用した電力伝送が可能になった。

2.4GHz帯、5.7GHz帯は最大送信出力がそれぞれ15W、32Wと比較的大きな電力伝送が可能で工場などでの利用が見込まれる。920MHzについては最大送信出力が比較的1Wと小さいものの、人のいる空間での利用が唯一、認められている領域で、工場だけでなくオフィスや店舗、家庭といった広い場所での応用が期待される。

WPTは安定的に電力を伝送できるため、環境発電素子の不安定さを補うことが可能。そういった点で、電池交換や充電作業のいらないメンテナンスフリーのIoT端末を実現できる技術として期待している。

ただ、応用範囲が最も広いと見込む920MHzで伝送できる電力は最大1Wであり、端末側(受信側)で受け取れる電力はせいぜい1mW程度の極めて小さいものになるという課題がある。これに対し、トレックスの超低消費電力充電用ICと、日本ガイシの低リークなEnerCeraを組み合わせたソリューションであれば、無線で送られてくる1mWに満たないような微小な電力でも、漏らすことなくコツコツと貯めることができる。WPTではわれわれのソリューションの特長がより生きるという点でも、期待できるアプリケーションだろう。

――WPTとトレックス/日本ガイシのソリューションによってどのようなメンテナンスフリーの端末が実現できると想定されていますか。

山本氏 EnerCeraなどに向けて開発した充電ICのXC6240と電池電圧監視ICのXC6140の構成であれば、ICが消費する電流は0.8μAとわずか。使用環境などにもよるが、920MHzのWPTでも0.5mWhほどの電力を蓄えられるシステムを実現できるとみている。

0.5mWhという容量は小さいと思われるかもしれない。ただ温湿度監視をするセンサーなどIoT端末の多くは、1時間に数秒しか動作しない間欠動作。0.5mWhの充電ができれば、かなり幅広いアプリケーションに適用できる。

大和田氏 温湿度をセンシングしLPWAなどの無線を通じて伝送するようなセンサー端末をはじめ、電子ペーパーを活用した電子棚札や物流倉庫などで使用する電子タグなども有力なアプリケーションとしてみている。

われわれのEnerCeraの寿命は、10年とうたっており、こうした用途で10年以上、メンテナンスフリーの機器、端末を実現できる。

――トレックス/日本ガイシのソリューションを搭載したWPT応用機器はいつごろ実用化されるとみていますか。

山本氏 WPTの送受信システムを提供する複数の企業と連携して開発を進めており、既に受信側のリファレンスデザインに採用されている。2023年には、オフィスなどで使用する環境モニタリング端末や、電子棚札での応用が始まるだろう。その後、FA/工場用途などでの利用が順次拡大していくとみている。

超低消費電力化、125℃対応の高温対応……、脱炭素社会実現へさらに進化

――今後の目標、開発方針についてお聞かせください。

大和田氏 日本ガイシでは、新規製品/新規事業で2030年に売上高1000億円規模を目指す「New Value(NV)1000」を掲げている。このNV1000の柱としてEnerCeraを育成しているのだが、まだまだ柱と言えるような規模には達していない。

WPTにより、ようやくトレックスとの協業の目標だった脱炭素社会やGX(グリーントランスフォーメーション)の実現に貢献できる、メンテナンスフリーで長く使えるIoT端末の実現が視野に入った。こうしたことを追い風に、EnerCeraがNV1000の柱になるよう事業を加速させていく。

EnerCeraとしても、特長である高温対応を現状の105℃からさらに125℃と引き上げ、より自動車など高温耐性、信頼性が要求される用途に対応できるよう進化させるなど応用範囲拡大に向けて技術開発を進めていく。

山本氏 トレックスとしても、省エネルギー製品で脱炭素社会の実現に貢献することが目標であり、今後も強みである小型/低消費電力の電源ICの開発を加速させていく。

その中でも、WPTや環境発電素子を活用したメンテナンスフリーIoTは、脱炭素社会の実現に貢献しやすい領域であり強化を進める。メンテナンスフリーIoT端末で動作するマイコンや無線ICといった負荷に対し、EnerCeraなどに貯めた電力をより効率良く電力供給する自己消費電流ナノアンペアレベルの電源ICなどのラインアップをさらに広げていく。

半固体/全固体電池向けの充電ICについても、さらに進化させていく。既に展開しているXC6240/XC6242はCV充電を対象にした充電ICだが、CCCV充電を対象とした充電ICの製品開発を検討しており、製品化を急ぎたい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:トレックス・セミコンダクター株式会社/日本ガイシ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:EE Times Japan 編集部/掲載内容有効期限:2022年9月22日

トレックス セミコンダクター 執行役員

トレックス セミコンダクター 執行役員 日本ガイシ 執行役員

日本ガイシ 執行役員

![[特別企画]「わが社の技術/製品戦略 2022」Indexページへ 戻る](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2208/22/TopindexBanner2022Summer.jpg)