強磁場で超伝導ダイオード効果を示す素子を開発:ボルテックスのピン止め効果が起源

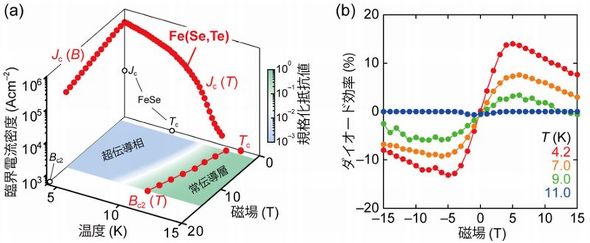

大阪大学と東北大学の共同研究グループは、鉄系超伝導体であるセレン化・テルル化鉄「Fe(Se,Te)」を用いた薄膜素子を作製し、1〜15テスラという強い磁場中で、「超伝導ダイオード効果」を観測した。

ダイオード効率と2次高調波抵抗の間でスケーリング則が成立

大阪大学大学院理学研究科の小林友祐氏(当時博士前期課程2年)や塩貝純一准教授、松野丈夫教授、東北大学金属材料研究所の野島勉准教授らによる共同研究グループは2025年5月、鉄系超伝導体であるセレン化・テルル化鉄「Fe(Se,Te)」を用いた薄膜素子を作製し、1〜15テスラという強い磁場中で、「超伝導ダイオード効果」を観測したと発表した。

Fe(Se,Te)は、母物質のFeSeに比べ「高い超伝導臨界パラメーター」や「強いスピン軌道相互作用」を示すことが分かっていた。しかし、電流を流す方向によって、「超伝導状態」と「常伝導状態」の切り替えが可能となる「超伝導ダイオード効果」に関しては、これまで詳細な報告はなされていなかったという。

研究グループは今回、Fe(Se,Te)を用いて作製した薄膜素子を用い、広い温度や磁場範囲において臨界電流を調べた。そして、1〜15テスラという強い磁場環境で、「超伝導ダイオード効果」を測定することに成功した。

これとは別の実験を行い、スピン軌道相互作用の指標となる2次高調波抵抗についても、磁場・温度依存性を評価した。この値を超伝導ダイオード効果の結果と比べたところ、ダイオード効率と2次高調波抵抗の間で、磁場や温度によらないスケーリング則が成り立つことが分かった。この超伝導ダイオード効果の起源が、スピン軌道相互作用によって非対称化されたボルテックス(超伝導量子化渦)のピン止め効果によることを突き止めた。

関連記事

新たな手法で半導体と金属界面の接触抵抗を測定

新たな手法で半導体と金属界面の接触抵抗を測定

京都工芸繊維大学らの研究グループは、大阪大学産業科学研究所やトリノ工科大学らと協力し、半導体と金属など異なる材料間の界面における接触抵抗を直接比較できる、新たな「界面物性評価手法」を開発した。 CO2とシリコン廃棄物がSiCに「生まれ変わる」 合成技術開発へ

CO2とシリコン廃棄物がSiCに「生まれ変わる」 合成技術開発へ

東北大学の研究チームと住友商事は、CO2とシリコン廃棄物を有効活用して再資源化する「カーボンリサイクル型SiC(炭化ケイ素)合成技術」の共同開発を始めた。研究期間は2028年3月までの約3年間で、「CO2削減」「産業廃棄物の有効利用」「低コスト化」の同時達成を目標とする。 MRAMの省電力化につながるか 強磁性体の保磁力変化を確認

MRAMの省電力化につながるか 強磁性体の保磁力変化を確認

東京科学大学と住友化学は、強磁性体の自発分極による強磁性体の保磁力について、その変化を確認した。MRAM(磁気抵抗メモリ)の消費電力をさらに小さくできる可能性が高いという。 スマホに高度なAIモデルを実装できる? アナログメモリスタの抵抗制御技術

スマホに高度なAIモデルを実装できる? アナログメモリスタの抵抗制御技術

大阪大学の研究グループは、アナログメモリスタの抵抗レベル数を大幅に増やすことができる新たなアルゴリズムを開発した。スマートフォンやIoT機器などにおいて高度なAIモデルの実装が期待される。 電源不要で薄型軽量のARメガネを実現する新技術

電源不要で薄型軽量のARメガネを実現する新技術

東京大学と大阪大学、クラスターおよび、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンによる共同研究グループは、電源が不要で薄型軽量を可能にする拡張現実(AR)ディスプレイ技術を用いた「ARメガネ向け薄型受光系」を開発した。 東北大学ら、テラヘルツ光で光ダイオード効果を観測

東北大学ら、テラヘルツ光で光ダイオード効果を観測

東北大学と静岡大学、大阪大学および、神戸大学の共同研究グループは、コバルトオケルマナイトにおいて、テラヘルツ光の一方向透過性(光ダイオード効果)を観測した。また、理論計算により一方向透過性と特異な吸収の起源が「自発的マグノン崩壊」であることも明らかにした。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCが熊本第2工場で3nm導入へ CEOが表明

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

![スピン軌道相互作用とボルテックスの結合による整流効果の概念図[クリックで拡大] 出所:大阪大学、東北大学](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2505/16/tm_250516osaka01_w290.jpg)