MRAMの省電力化につながるか 強磁性体の保磁力変化を確認:強誘電体の自発分極の影響を測定

東京科学大学と住友化学は、強磁性体の自発分極による強磁性体の保磁力について、その変化を確認した。MRAM(磁気抵抗メモリ)の消費電力をさらに小さくできる可能性が高いという。

磁気異方性の変化を外部電圧なしで保持できる

東京科学大学工学院の呉研特任助教と同工学院電気電子系の鬼村和志大学院生、角嶋邦之准教授および、住友化学の小林宏之研究員らによる研究チームは2025年5月、強磁性体の自発分極による強磁性体の保磁力について、その変化を確認したと発表した。MRAM(磁気抵抗メモリ)の消費電力をさらに小さくできる可能性が高いという。

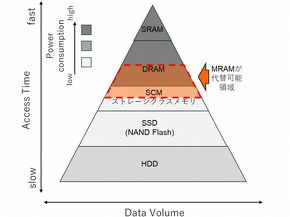

MRAMは、不揮発性メモリながら動作速度が速いため、次世代メモリとして注目されている。ここでは、電圧を印加し磁気異方性を変化させる「電圧制御磁気異方性(VCMA)効果」によって、強磁性体層の磁気異方性エネルギーを制御している。ただ、これまでは外部から電圧を供給する必要があったため、消費電力のさらなる低減に向けては課題となっていた。

研究チームは今回、強誘電体である「AlScN(アルミニウムスカンジウム窒化物)」と、強磁性体である「CoFeB(コバルト鉄ホウ素合金)」を積層したデバイスを作製。強誘電体の分極方向を電圧で切り替えることによって、強磁性体の磁気特性がどのように変化するかを調べた。なお磁気特性は、磁気光学顕微鏡を用い磁気光学Kerr効果(MOKE)を測定した。

実験では、AlScNの分極方向を変化させてCoFeBの磁気特性を測定した。この結果、正電圧を加えると保磁力が小さくなった。一方、負電圧を加えると保磁力は大きくなった。このことから、強誘電体の内部電界によって隣接した強磁性体の磁気異方性は変化することが分かった。

しかも測定は、電圧を加えて強誘電体の分極を反転させた後に、電圧を印加していない状態で行った。このことは、電圧を保持しなくてもVCMA効果が得られることを示したものだという。さらに、今回開発した構造はトンネル絶縁膜にかかる負荷を減らすことができ、メモリの書き込み耐性の向上にもつながるとみている。

関連記事

超低電圧動作でエネルギー効率を大幅向上、PIM型アクセラレーター

超低電圧動作でエネルギー効率を大幅向上、PIM型アクセラレーター

東京科学大学は、推論時のエネルギー効率を飛躍的に高めるプロセッシングインメモリ(PIM)型のニューラルネットワークアクセラレーターマクロを開発した。EMP動作が可能なSRAMを採用し、推論時のエネルギー効率を164TOPS/Wにまで高めた。 2倍のビーム数を制御できる無線チップを開発

2倍のビーム数を制御できる無線チップを開発

東京科学大学は、ビーム数を従来の2倍にできる衛星通信機用「無線チップ」を開発した。衛星通信のさらなる高速化や通信エリアの拡大などが可能となる。 全固体電池内のイオン伝導度を高速、高精度に予測

全固体電池内のイオン伝導度を高速、高精度に予測

東京科学大とクイーンズランド大学の研究グループは、全固体電池や燃料電池内のイオン伝導度を、高速かつ高精度に予測できる計算手法を開発した。「非平衡MD(分子動力学)法」と呼ばれるこの方法は、従来の平衡MD法に比べ100倍も高速に計算できるという。 量子センサーに向けたダイヤモンド結晶基板を作製

量子センサーに向けたダイヤモンド結晶基板を作製

東京科学大学と産業技術総合研究所、信越化学工業らによる研究グループは、ヘテロエピCVD成長により、大面積のダイヤモンド結晶基板を作製、この基板を用いて高精度の量子センサーを開発した。EVに搭載される電池モニターや生体計測などへの応用が期待される。 超高容量を実現 全固体フッ化物イオン二次電池用正極材料

超高容量を実現 全固体フッ化物イオン二次電池用正極材料

京都大学の研究グループは、トヨタ自動車や東京大学、兵庫県立大学、東北大学および、東京科学大学と共同で、全固体フッ化物イオン二次電池用の超高容量正極材料を開発した。既存のリチウムイオン二次電池正極材料に比べ、2倍を超える高い可逆容量を示すことが分かった。 FRAM向け新材料を開発、メモリ動作電圧が6割減に

FRAM向け新材料を開発、メモリ動作電圧が6割減に

産業技術総合研究所(産総研)と東京科学大学は、強誘電体メモリ(FRAM)に用いる新材料として「GaScN結晶」を開発した。金属添加物(Sc)の濃度を高めることで、杭電界を小さくした。これにより、従来の窒化物材料と比べメモリ動作に必要な電圧を60%も下げることができるという。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

![AlScNの材料特性[クリックで拡大] 出所:東京科学大学](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2505/13/tm_250513isct02.jpg)

![強誘電体を積層して強磁性体の磁気異方性制御を狙ったイメージ図[クリックで拡大] 出所:東京科学大学](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2505/13/tm_250513isct03.jpg)

![AlScN強誘電キャパシターの分極方向によるCoFeBの垂直磁気異方性変化を確認するために用いた素子の構造[クリックで拡大] 出所:東京科学大学](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2505/13/tm_250513isct04.jpg)

![正電圧印加後および、負電圧印加後に測定したMOKE[クリックで拡大] 出所:東京科学大学](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2505/13/tm_250513isct05.jpg)