富士通の居眠り検知センサー、なぜ耳たぶなのか:IoTデバイスの開発秘話(1)(2/3 ページ)

なぜ、耳たぶなのか

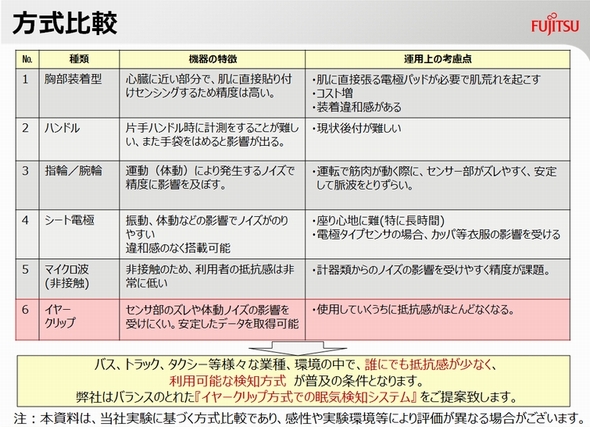

なぜ、耳たぶなのかに話を戻そう。脈波のセンシングには、耳たぶ以外にいくつかの方法が考えられる。同社が検証したのは、(1)胸部装着型、(2)指輪や腕輪型、(3)座席シート、(4)ハンドル、(5)マイクロ波だ。

胸部装着型のメリットは、心臓に近い部分に直接貼りつけるため、精度が高いことである。しかし、肌に直接貼る電極パッドが必要なため、肌荒れを起こす可能性がある。パッドの交換も不可欠でコストも増加してしまう。装着時における違和感の声も多いという。

指輪や腕輪型は、筋肉が集中しているところに装着するため、体動によって発生するノイズで精度に影響を与えてしまう。そのため、運転で筋肉が動くときに、安定して脈波をとりずらい。座席シートも同様に、振動や体動の影響でノイズが発生しやすい。

ハンドルは、ドライバーにとって抵抗感のない方式ではあるが、片手ハンドル時に計測するのが難しく、手袋を着けた場合でも精度に影響が出てしまう。

マイクロ波は非接触であるため、ドライバーの抵抗感は最も低いだろう。しかし、車載機器からのノイズの影響を受けやすい上に、コスト面での難しさもある。

その点、耳たぶは筋肉がないため、センサー部のズレや体動によるノイズの影響を受けにくい。そのため、安定した脈波を取得できるのだ。楠山氏は、耳たぶに取り付ける抵抗感について、「使用していくうちに、ほとんどなくなる」とする。私もFEELythmを実際に身に付けてみたが、想定した以上に「邪魔になる」という感覚はなかった。

約10年にも及ぶ開発の苦労

FEELythmの基礎技術開発には、富士通研究所を中心に約10年の期間を要している。楠山氏は、「脈波を取得する方式はもちろん、人によって異なる脈波をどうチューニングするかをシミュレーターで実証実験するのは特に苦労した」と語る。

製品化が進んだのは、環境による要因も大きい。センシングの基礎技術や理論は、富士通研究所で開発できていた。しかし、FEELythmのプロトタイプは、本体部分が現在より大きく、単三電池を4本入れても1〜2時間しか動作しなかったという。つまり、製品として市場の要求を満たすには難しい状況だったのだ。スマートフォンやBluetooth Low Energyなどの技術的な進化により、小型化と低消費電力化が急速に進んだ。

「2014年に事業化フェーズに入ったときは、まだプロトタイプの状態だった。販売推進サイドの私たちは、単三電池を400個くらい買って、バス会社へ『お願いします!』と公道での実証実験を頼み込んでいた。ものすごく嫌がられたのを覚えている(笑)。バス会社からのフィードバックを得ながら、2015年1月の発表までに運用面でのギャップを埋めていったことが、販売推進サイドの私たちが苦労したことである」(楠山氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング