SanDiskが語る、抵抗変化メモリのセルアレイとセルの選択:福田昭のストレージ通信(52) 抵抗変化メモリの開発動向(11)(2/2 ページ)

セル選択素子(セレクタ)の理想と現実

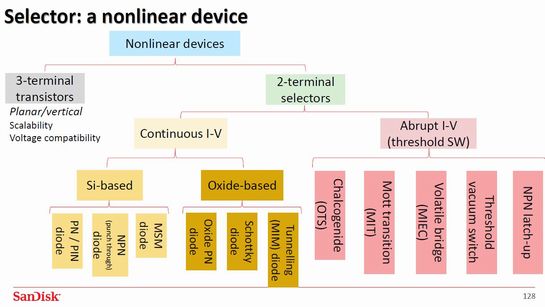

セル選択素子(セレクタ)には大別すると、3端子素子と2端子素子がある。3端子素子とはトランジスタのことだ。横方向(シリコン表面と平行な方向)にレイアウトするMOSFETと、縦方向(シリコン表面と垂直な方向)にレイアウトするバイポーラ・トランジスタがある。消費電流を下げるという観点からはMOSFETが望ましい。メモリセルのシリコン面積を縮小する(製造コストを下げる)という観点からは、バイポーラ・トランジスタが都合が良い。

ただしいずれにしても、1個のトランジスタと1個の記憶素子で1個のメモリセルを構成するというアーキテクチャでは、DRAMよりも低い製造コストの実現が困難である。安定かつ消費電力の低い動作を優先し、DRAMよりも高い製造コストを許容する場合は、MOSFETをセレクタに採用することが最善策だろう。

しかしDRAMよりも低い製造コストを目指すとなれば、話は別である。2端子素子のセレクタ技術を開発し、記憶素子(抵抗変化素子)とセレクタを重ねる。するとワード線とビット線の交点(クロスポイント)に等しい面積で、1個のメモリセルを構成できる。原理的にはこのアーキテクチャ(「クロスポイント・メモリ」と呼ぶ)が面積最小のメモリセルを実現可能である。

クロスポイント・メモリには、メモリセルアレイの積層が可能だという特長がある。そこで大容量抵抗変化メモリの研究開発では、アーキテクチャにクロスポイント・メモリを採用し、複数のメモリセルアレイを積み重ねることで製造コスト当たりの記憶容量を増やすという方向が主流になっている。ここで鍵となるのが、2端子のセレクタ技術である。なぜならば、3端子のトランジスタと違い、2端子のセレクタは良好なスイッチング特性を得ることが難しい。このため、さまざまなスイッチング技術が2端子のセレクタの候補技術となっている。

(次回に続く)

⇒「福田昭のストレージ通信」連載バックナンバー一覧

関連記事

TSMC、3nmチップの工場建設計画を発表

TSMC、3nmチップの工場建設計画を発表

TSMCが5nmおよび3nmチップの製造工場を新たに建設する計画を発表した。大手ファウンドリー各社のプロセス開発競争は激化の一途をたどっている。 まるで“空飛ぶプロセッサ”、進化する中国ドローン

まるで“空飛ぶプロセッサ”、進化する中国ドローン

商用、ホビー用ともにドローン市場で大きなシェアを持つ中国DJI。そのドローンの進化には、目を見張るほどだ。2016年前半に発売された「Phantom 4」には、実に90個を超えるチップが使われている。 ルネサス、フィン構造のMONOSフラッシュを開発

ルネサス、フィン構造のMONOSフラッシュを開発

ルネサス エレクトロニクスが、フィン構造を採用したSG(Split-Gate型)-MONOSフラッシュメモリセルの開発に成功したと発表した。フィン構造としたことで、FinFETなど先端のロジックプロセスとの親和性が高くなり、次世代の16nm/14nm世代マイコンに混載できるようになる。 IEDMで発表されていた3D XPointの基本技術(前編)

IEDMで発表されていた3D XPointの基本技術(前編)

米国で開催された「ISS(Industry Strategy Symposium)」において、IntelとMicron Technologyが共同開発した次世代メモリ技術「3D XPoint」の要素技術の一部が明らかになった。カルコゲナイド材料と「Ovonyx」のスイッチを使用しているというのである。この2つについては、長い研究開発の歴史がある。前後編の2回に分けて、これらの要素技術について解説しよう。 不揮発SRAMでプロセッサの待機時電力を大幅削減

不揮発SRAMでプロセッサの待機時電力を大幅削減

東京工業大学の菅原聡准教授らによる研究グループは、マイクロプロセッサの待機時電力を大幅に削減できる技術を開発した。低消費電力技術(パワーゲーティング)に不揮発性SRAMを用いることで実現した。 富士通セミ、CNT応用メモリ「NRAM」を商品化へ

富士通セミ、CNT応用メモリ「NRAM」を商品化へ

富士通セミコンダクターは2016年8月、Nantero(ナンテロ)とともに、カーボンナノチューブ(CNT)応用型不揮発メモリ「NRAM」の商品化に向けた開発を実施すると発表した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか