近代科学の創始者たちに、研究不正の疑いあり(コペルニクス編その1):研究開発のダークサイド(10)(1/2 ページ)

1510年ごろ、地動説のひな型となる論文「小論考(コメンタリオルス)」が生まれる。それを書いたのがコペルニクスだ。地動説の端緒となるコペルニクスの偉大さは疑いようもないことだが、その凄さを強調するあまりに現代では、いくつかの誤りが信じられている節がある。

15世紀の天文学が「惑星」と見なしていた7つの星

大変恐縮だが、訂正から始めたい。「15世紀に知られていた惑星は、水星、金星、火星、木星、土星の5つである。」と本シリーズの前回で述べたが、厳密さを欠いた表現だったのでおわびして訂正したい。

厳密には、天動説における惑星は「5つ」ではなく「7つ」である。「太陽」と「月」も、惑星の一部と考えられていたからだ。2つの「惑星運動の不等性」の中で、太陽と月は逆行(第二の不等性)こそしないものの、運動の速度が変化する(第一の不等性)ことは観測から知られていた。このため、天動説では惑星に太陽と月を含めていた。

以降は天動説の説明で「惑星」と呼ぶとき、当時の定義に従って惑星に太陽と月を含めているので、ご了承されたい。また惑星に(天動説なので当然ながら)「地球」を含めていないことにも留意されたい。

天動説の「再発見」からわずか15年で地動説への理論的転換が生じる

本論に戻ろう。本シリーズの前回は、15世紀後半の西欧社会における天動説の再発見と批判が、新しい天文理論を構築する動きにつながっていったことを説明した。

天動説の再発見を意味する、天動説(プトレマイオスの大著「数学集成」)のラテン語抄訳・解説本が印刷出版されたのは、1496年である。このラテン語抄訳・解説本「数学集成の摘要」を含めた天文学の印刷出版本から、1510年ごろには地動説のひな型となる論文「小論考(コメンタリオルス)」が生まれる。著者はポーランド生まれの医師にして司祭補佐(行政官)のニコラウス・コペルニクス(Nicolaus Copernicus、1473年2月19日生〜1543年5月24日没)である。

コペルニクスが著した地動説の手稿「小論考(コメンタリオルス)」は、無署名であり、また、数人の知人によって回覧されていただけにすぎない。だが、この手稿において既に、コペルニクス理論の概要は完成していた。「数学集成の摘要」が印刷されてから(コペルニクスはこの書物を直ちに入手していた)、「少論考(コメンタリオルス)」の完成まで、わずか15年しかない。これは驚くべき速さである。

ただし、コペルニクスが地動説の大著「天球の回転について」を印刷出版するのは、ずっと後年になる。「小論考(コメンタリオルス)」からは30年以上も後の、1543年まで待たなければならない。そして地動説が理解され、改良され、普及していくまでには、「天球の回転について」が出版されてからでさえも、100年を超える歳月を要することになる。

天体観測の精度向上と天体理論の進展によって地動説(太陽中心説)が完全に確かなものになるのは、本シリーズの第6回で取り上げたアイザック・ニュートンの時代である。ニュートンは、万有引力の法則を天体運動に適用した大著「プリンキピア」を、1687年に刊行した。「プリンキピア」によって太陽系を構成する天体の運動は、観測データに対するほぼ完全な理論的裏付けを得ることになる。

天動説から地動説への一大転換に関する誤解

地動説の端緒となるコペルニクスの偉大さは疑いようもないことなのだが、その凄さを強調するあまりに現代では、いくつかの誤りが信じられている節がある。その最大の誤解は、コペルニクスの理論体系によって、太陽を中心としてその周囲を惑星(水星、金星、地球、火星、木星、土星)が整然と円軌道を周回しているという太陽系の姿が描かれたというものだ。その次に代表的と思われる誤解は、あまりにも複雑化していた天動説の惑星運動モデル(プトレマイオスの天体理論)を、コペルニクスが分かりやすく簡素な惑星運動モデルに作り換えたというものである。

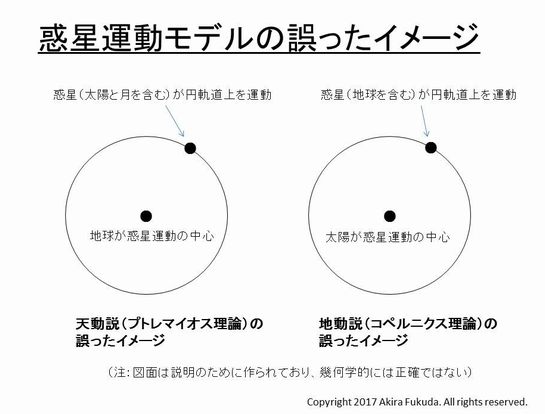

さらに、惑星運動モデル自体が、大きく誤解されている傾向が見られる。天動説の惑星運動モデルは地球が中心とする円を描くように惑星が周回しており、地動説の惑星運動モデルは太陽が中心とする円を描くように惑星が周回しているという、イメージである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- TSMCが熊本第2工場で3nm導入へ CEOが表明

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

- 「何でもできるが誰にも使えない」――自作MASが突きつけた現実

- ソニー半導体、3Qは過去最高 通期予想もさらに上方修正