NICT、超小型衛星で量子通信の実証実験に成功:重さ50kg、大きさ50cm角(2/2 ページ)

時刻同期と量子通信を1つのレーザー光源で

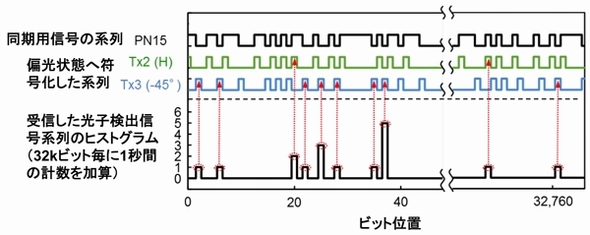

NICTが開発した技術は、時刻同期と量子通信を1つのレーザー光源のみで行う。量子通信信号の中に長さ約32kビットの特殊なパターン(同期用系列)を埋め込んで送信する。地上局では受信した光子信号の系列から直接、時刻同期と偏光軸整合を行うことができる。これに対して中国の方法は、量子通信用レーザーとは別に、同期専用の短パルスレーザーを衛星に組み込んで地上局との時刻同期を実現しているという。

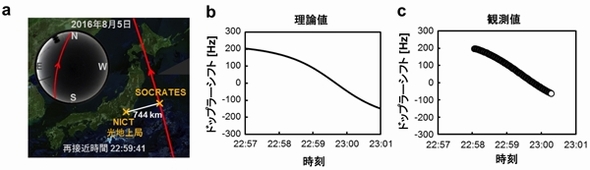

NICTは2016年8月5日深夜に実験を行った。この時、SOCRATESはNICT光地上局付近の太平洋上空を南から北へ飛行。日本時間午後10時59分41秒にはNICT光地上局まで744kmという距離まで接近した。この時刻付近で2分15秒間にわたり量子通信を行った。

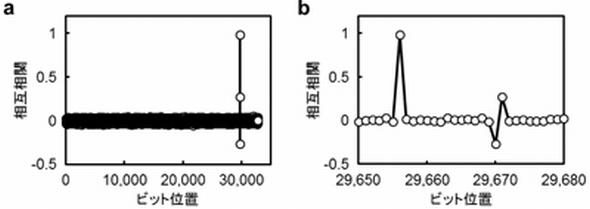

時刻同期を確立した後に、光子信号を「0」「1」のビット情報に復元する。ところが、地上局で復元されたビット系列とSOTAから送信されたビット系列との間ではビット位置のずれが残る。そこで、約32kビットの同期用系列を用いた相関解析により、このずれを補正する。相関ピークは29656番目のビット位置にあり、地上局ではこの位置を原点とみなし、ビット系列の復号を行った。

実際に地上局で得られた光子検出信号系列のヒストグラムから、地上局で光子が検出された時刻に、SOTAの送信機が必ず光パルスを出射していることが分かる。このことが、光子検出信号から正確にビット系列の同期が確立できていることを示しているという。

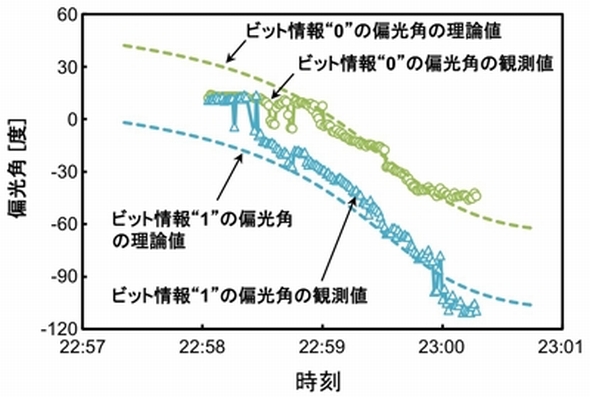

さらに、衛星と地上局の間で行う偏光軸の整合も重要となる。この時の識別性能は、ビット誤り率で3.7%まで下げられることを確認している。

今回の研究成果は、従来に比べてより安価な衛星を用いて量子通信を実現できる可能性を示した。さらに、探査衛星に対する深宇宙光通信の高速化にもつながる技術だとみられている。

関連記事

NICT、深紫外LEDで実用域の光出力を達成

NICT、深紫外LEDで実用域の光出力を達成

情報通信研究機構(NICT)は、発光波長265nm帯で光出力が150mWを上回る「深紫外LED」の開発に成功した。産業用途で十分に利用可能な出力レベルだという。 見通し外の位置にいるドローンの制御が可能に

見通し外の位置にいるドローンの制御が可能に

情報通信研究機構(NICT)は「テクノフロンティア2017」で、障害物を迂回してドローンに電波を届けるマルチホップ無線通信システム「タフワイヤレス」と、ドローン間位置情報共有システム「ドローンマッパー」を発表した。前者は、発信地から見て見通し外の場所にいるドローンを制御するためのシステム。後者は、ドローン同士の衝突を防止するためのシステムだ。 地デジ放送波でゲリラ豪雨を予測? NICTが開発

地デジ放送波でゲリラ豪雨を予測? NICTが開発

情報通信研究機構(NICT)は、地上デジタル放送の電波を用いた水蒸気推定手法の開発に成功したと発表した。ゲリラ豪雨など局所的な気象現象の予測精度向上につながることが期待される。 105Gビット/秒のテラヘルツ送信機を共同開発

105Gビット/秒のテラヘルツ送信機を共同開発

広島大学と情報通信研究機構(NICT)、パナソニックは、シリコンCMOS集積回路を用いて、300GHz帯単一チャネルの伝送速度として105Gビット/秒を実現したテラヘルツ送信機を共同開発した。光ファイバーに匹敵する高速無線通信を可能にする。 8K映像を分割、複数回線で遠隔配信に成功

8K映像を分割、複数回線で遠隔配信に成功

情報通信研究機構(NICT)は、109Gビット/秒の8K非圧縮映像と音響環境を分割し、複数回線を使って遠隔配信する実証実験に成功した。大容量の回線が整備されていない環境においても、8Kライブ映像配信が可能となる。 量子メモリへの書き込み/読み出し、光通信で成功

量子メモリへの書き込み/読み出し、光通信で成功

大阪大学、情報通信研究機構(NICT)などの研究グループは2016年11月、光通信技術を利用した量子メモリへの書き込み/読み出しに「世界で初めて成功した」と発表した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

左はSOCRATESの軌道とNICT光地上局の関係、中央は軌道情報から予測されるドップラーシフトの理論値、右は実際に観測されたドップラーシフトのデータ 出典:NICT

左はSOCRATESの軌道とNICT光地上局の関係、中央は軌道情報から予測されるドップラーシフトの理論値、右は実際に観測されたドップラーシフトのデータ 出典:NICT 左は同期用系列を用いた相関解析の結果、右は29656番目の相関ピーク付近の拡大図 出典:NICT

左は同期用系列を用いた相関解析の結果、右は29656番目の相関ピーク付近の拡大図 出典:NICT SOTAからの同期用系列と地上局で受信した光子検出信号系列のヒストグラム 出典:NICT

SOTAからの同期用系列と地上局で受信した光子検出信号系列のヒストグラム 出典:NICT 偏光軸整合の実験結果 出典:NICT

偏光軸整合の実験結果 出典:NICT