EE Times Japan >

LSI >

NVIDIAもIntelも……チップ開発で進む「シリコン流用の戦略」を読み解く:この10年で起こったこと、次の10年で起こること(80)(4/4 ページ)

» 2024年02月28日 11時30分 公開

[清水洋治(テカナリエ),EE Times Japan]

Qualcomm、MediaTek、AMDもシリコンを流用

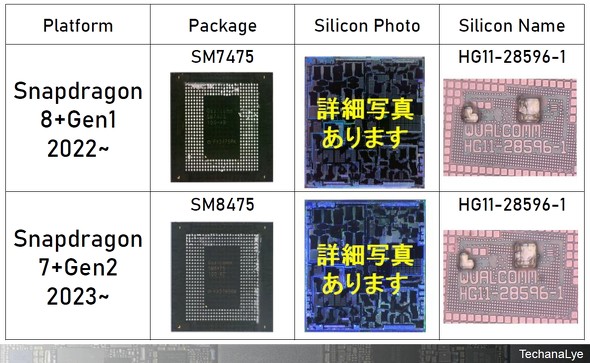

表5は、Qualcommの例だ。2022年のハイエンドスマートフォンに採用された「Snapdragon 8+ Gen1」は、2023年には若干定義を変えて、「Snapdragon 7+ Gen 2」として再利用されている。さらにスマートフォンで採用されたチップは温度特性やパッケージ形状を変えて、車載向けや産業向け製品として再利用されている(ネーミングやシリーズも変えられるが中身のシリコンは同じものも多い)

表6にMediaTekの例を示す。ミドルハイ仕様の「Dimensity 8100」と「Dimensity 8200」の内部シリコンは同じものだ。CPUとGPUの動作周波数に差があるだけである。しかしネーミングを変えることで新規性があるので、製品宣伝などに新プロセッサ採用とアナウンスされている。

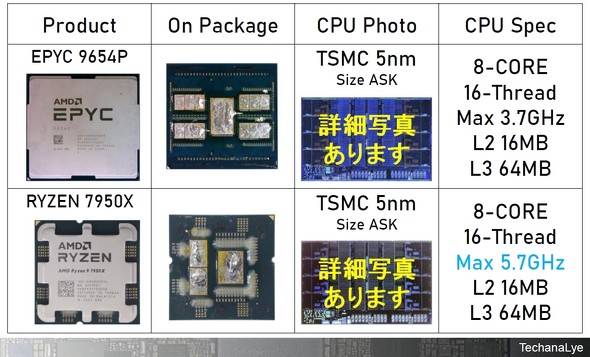

表7にAMDの例を示す。AMDは同じシリコンの個数を変えてスーパーハイエンドから普及価格帯のPCまで対応できるラインアップを、チップレットで作り上げている。シリコン種を最小に抑え、製品種を最大化する。今後の半導体はこうした作り方が今まで以上に増えるだろう。微細化で開発コストが増加する一方だからだ。

関連記事

パッケージのサイズからは判別不能 「シリコン面積比率」が示す高密度実装

パッケージのサイズからは判別不能 「シリコン面積比率」が示す高密度実装

近年、半導体ではパッケージの高密度化が進んでいる。パッケージのサイズからは、搭載されているシリコンの“総面積”は分からない。今回は、2023年に登場した話題のプロセッサを、「パッケージ面積に対するシリコン面積の比率」という観点で見てみよう。 ソニー「PlayStation VR2」を分解、注力する新チップの存在が浮上

ソニー「PlayStation VR2」を分解、注力する新チップの存在が浮上

今回は、ソニーが発売したVRデバイス「PlayStation VR2」を分解する。「PlayStation 5」の各品種に採用されているチップについても考察してみる。 最新GPUを分解、見えてきたIntelの開発方針とNVIDIAのチップ検証力

最新GPUを分解、見えてきたIntelの開発方針とNVIDIAのチップ検証力

今回は、IntelとNVIDIAの最新のGPUを分解する。GPUにおけるIntelの開発方針と、NVIDIAの開発力が垣間見える結果となった。 「S9」のベースは「A16 Bionic」!? Appleの自在過ぎるスケーラブル戦略

「S9」のベースは「A16 Bionic」!? Appleの自在過ぎるスケーラブル戦略

Appleのプロセッサ開発力は、スピードを含め確実に上がっている。さらにAppleは、コア数を自由自在に増減し、ローエンドからスーパーハイエンドまでのプロセッサファミリーをそろえる「スケーラブル戦略」を加速している。発売されたばかりの「Apple Watch Series 9」を分解すると、それがよく分かる。 それでもスマホの技術進化は続いている、「iPhone 15 Pro Max」「Mate 60 Pro」を分解

それでもスマホの技術進化は続いている、「iPhone 15 Pro Max」「Mate 60 Pro」を分解

今回は、2023年夏に発売された話題のスマートフォン、Apple「iPhone 15 Pro Max」とHuawei「Mate 60 Pro」の分解結果を報告する。 Apple M2 Ultraと「たまごっち ユニ」から見える、米中半導体の位置付け

Apple M2 Ultraと「たまごっち ユニ」から見える、米中半導体の位置付け

今回は、Appleのモンスター級プロセッサ「M2 Ultra」と、バンダイの「Tamagotchi Uni(たまごっち ユニ)」を分解。そこから、米中の半導体メーカーが目指す戦略を読み解く。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

Special SitePR

あなたにおすすめの記事PR