次世代テレビ向けディスプレイ・インターフェースが相次ぎ登場、システム要件満たす規格を検証:高速シリアルインタフェース技術

近年になって、ディスプレイ向け画像伝送用インターフェースの新方式が相次いで登場している。従来の方式では、高い解像度や、120Hzや240Hzという高いリフレッシュ・レートに対応しきれなくなっているからだ。テレビ受像機に搭載する次世代ディスプレイ・インターフェースとして最も有望視されている規格は、「DisplayPort」と「HDMI(High Definition Multimedia Interface)」、「V-by-One」の3つである。本稿では、これらの規格それぞれの特徴を解説するとともに、次世代のテレビ用ディスプレイに求められる要件を満たす最適なインターフェースはどれかを議論する。

次世代インターフェースの要件は?

ビデオ・コンテンツの高品位(HD)化が急速に進んでいるため、テレビ用ディスプレイは今後も処理性能を高める必要がある。それでは、次世代のテレビ用ディスプレイには、具体的にはどのような要件が求められるのだろうか。

最初の条件として挙げられるのが、多様化しすぎたインターフェースの簡素化である。現在、デジタル・テレビに向けたインターフェースとしては、HDMIやVGA、RS-232、RGBなど数多くの規格が存在している。これらすべてに対応するために端子数を増やせば、ディスプレイの重さや厚さが増えてしまう。さらに、テレビに接続するケーブルの本数も増えるため、テレビを壁に掛けるといった使い方は難しくなる。一方で、搭載する外部インターフェースの種類を減らせば、テレビの製造原価を低減できる。今日の消費者は価格に敏感なため、これはテレビ・メーカーにとって市場優位性につながるはずだ。

外部インターフェースの削減は、ディスプレイの軽量化と薄型化にも一役買う。この軽量・薄型という特性こそ、次世代テレビに求められる第2の要件である。最近の新しいトレンドとして、インターフェースをすべてセットトップ・ボックスに集約し、これとディスプレイをたった1本のケーブルで接続するというシステム構成が浮上している(図1)。この構成を採用すれば、ディスプレイの軽量化と薄型化を実現できるため、テレビの壁掛けが容易になる。現在、こうした利用方法を実現するため、セットトップ・ボックスとテレビを接続する新たな外部ディスプレイ・インターフェースが求められている。

次世代テレビ向けディスプレイに求められる第3の要件は、複雑なアプリケーションと簡素なアプリケーションの両方に対応できることだ。新しいディスプレイ・インターフェースは、従来のさまざまなインターフェースの代替として使えると同時に、インターフェース関連の新たな課題を解決することが求められる。

複雑度の高い最近のアプリケーションの具体例を図1で説明しよう。図中の「システム・ケーブル」は、テレビとセットトップ・ボックスを接続する外部インターフェースであり、映像と音声を伝送する役割を担う。このケーブルは、長距離の接続や、リフレッシュ・レートが120Hzのディスプレイのデータ伝送速度に対応する必要がある。さらに、ハリウッドの映画会社などのコンテンツ・プロバイダが策定した新しい規制によって、このインターフェースを介して伝送するデータの著作権を「HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)」などの暗号化方式で保護することが義務付けられている。従来のディスプレイ・インターフェースでは、このような要件は求められていなかった。

従来インターフェースの制約が顕在化

従来のディスプレイ・インターフェースの代表格は、LVDS(Low Voltage Differential Signaling)である。ディスプレイ内部でASIC間を接続する内部インターフェースとして広く使われていた。こうした従来インターフェースは、解像度の高い映像データを伝送するには帯域幅が足りなくなりつつある。しかも、オーディオ信号の伝送にも対応しておらず、データの保護機能も備えていない。

現在必要とされているのは、1秒当たりに大量のデータを伝送できる高速のインターフェースである。ただし現在でも、ほとんどのデジタル・テレビは、機器内部でチップ間やプリント基板間を接続するインターフェースとしてLVDSを採用している。LVDSが長年にわたって採用されている理由は、その簡素さにある。さらに、当初の予想をはるかに上回るデータ伝送速度や接続距離を実現できたことも理由の1つだ。

ところが、LVDSはデータ信号の電位が高く、振幅も大きいため、高い解像度や高いリフレッシュ・レート、長距離接続を求めるアプリケーションには技術的に対応しきれなくなっている。差動伝送対を2本使うDual LVDSリンクでクロック周波数を135MHzまで高めれば、120Hzで1080pの解像度までは対応できるが、この速度を超えるとビット誤り率(BER)が増加してしまうため、これ以上に高い解像度には対応できない。そうかといって差動伝送対を4本使うQuad LVDSリンクを採用し、クロック周波数を半減させれば、配線の本数が多くなってプリント基板上のレイアウトが問題になる。

各LVDSリンクは、クロック周波数の7倍の速度で動作する。つまりクロック周波数を135MHzに設定すれば、そのリンクのデータ伝送速度は945Mビット/秒になる。さらに、LVDSではEMI(放射電磁雑音)の問題が生じる危険性がある。その要因としては、高い解像度に対応するためリンク数が増加傾向にあることや、もともとコモン電圧が3.3Vと高いこと、信号の振幅が比較的大きいこと、スクランブルを施さずにデータを伝送していることなどが挙げられる。

規格のオープン性も不可欠に

新しいディスプレイ・インターフェースに求められる第4の要件は、オープンな業界標準として規格化されていることだ。すなわち、数多くの企業が参加するコンソーシアムで策定された標準規格であって、ユーザー企業がロイヤルティを支払ったり各種の制約を受けたりすることなく採用できなければならない。制約の例としては、厳しいコンプライアンス・テスト(適合性試験)が課されており、認証ロゴを容易に取得できないことなどが挙げられる。

次世代のテレビ用ディスプレイは、ここまでに述べたような要件をインターフェースに求めている。近年になって登場した新方式のインターフェースのうち、いずれの規格がこれらの要件を満たすのだろうか。以下に、各方式について詳しく見ていこう。

【HDMI】外部インターフェースの要件は満たすもオープン性が課題に

HDMIインターフェースは現在、さまざまなメディア・アプリケーションにおいて、外部インターフェースとして広く普及している。このようにHDMIはすでによく知られたインターフェース規格であるため、本稿では詳細の説明については省略し、特長と課題を端的に述べる。

HDMIの特長は、外部インターフェースとしては、求められる要件をすべて満たしている点だ。例えば、データ伝送速度が高い、コンテンツ保護機能を備えているといった具合である。一方で課題としては、オープンな標準規格ではないことが挙げられる。すなわちHDMIは米Silicon Image社が単独で開発したデジタル信号伝送技術を基に、同社を中心とする数社で構成した策定団体が独自に規格化しており、現在も同社がさまざまな面で規格を管理しているというのが実情である。

従って、HDMIを技術的に強化することを目的に、ディスプレイ関連の企業が専門知識を持ち寄れるオープンなフォーラムを開催しようとしても実現できない。つまり、技術的な改善をオープンな環境で進めることが難しいわけだ。今後、改善が求められる点としては例えば、HDMIは外部インターフェース用途に特化して設計されているため、内部インターフェースには適していないことが挙げられる。さらに、コンプライアンス・テストに合格するのが難しいことに加えて、この規格を採用するすべての企業はロイヤルティを支払う必要がある。

【V-by-One】簡素だが複雑な用途には不向き

V-by-Oneもディスプレイ・インターフェースの新しい規格である。主な用途としては、ディスプレイ・インターフェースとしてこれまでLVDSを採用していた組み込み機器を想定する。ノート・パソコンからテレビに至るまで、現在の液晶パネルの大半は、内部インターフェースにLVDSを採用している。V-by-Oneは、高い伝送速度や高い解像度に対応すべく改良された、LVDSのアップグレード版といえる。

表1には、パネルの解像度ごとに、V-by-Oneインターフェースでその解像度に対応する際に必要なレーン数を示した。この表からは、V-by-Oneで対応可能なのはテレビ向けの一般的な解像度やリフレッシュ・レートに限定されており、ライン・レートがピクセル・レートと密接に関係していることが分かる。

V-by-Oneインターフェースのメリットは、簡素である点と、LVDSをはじめとした従来のシンプルな内部インターフェースの置き換えとして最適だという点にある。一方でデメリットは、半導体ベンダーのザインエレクトロニクスが単独で策定した規格であり、さまざまな面において不完全であるという点が挙げられる。さらに、簡素である半面、複雑なアプリケーションに対応できないという弱点もある。例えば、オーディオ・データの伝送や、コンテンツの保護には対応できない。

V-by-Oneは、シリアル・インターフェース技術を利用しているが、DisplayPortやPCI Expressといった標準的なシリアル・インターフェース規格とは異なり、エラー・プロテクション機能やエラー・リカバリ機能は採用していない。これまでもPCI Expressやイーサネットといったインターフェース規格が、こうした機能を取り除いた簡易版を提案してきたが、いずれも市場には受け入れられていない。

一般にシリアル・インターフェースでは、メディアの速度が上昇するに従ってエラーが発生しやすくなる。標準的なシリアル・インターフェースでは、ビット誤り率は10−12程度であり、エラー・リカバリが不可欠である。ところが前述の通り、V-by-Oneはエラー・リカバリ機能を採用していない。このため、ビット・エラーやパケット・エラーからのリカバリが不可能となり、システムによってはこれが問題になる危険性がある。

【DisplayPort】豊富な機能をスケーラブルに利用可能

DisplayPortは、VESA(Video Electronic Standards Association)が策定した新しいインターフェース規格である。ディスプレイそのものの設計やそれに関連した接続部を簡素化できることが特長だ。電気特性も優れており、高い解像度に対応できる。DisplayPortインターフェースはまず、ノート・パソコンやディスプレイ・モニターなどの用途から採用が進むとみられているが、規格自体はデジタル・テレビをはじめとした各種の組み込み機器において、外部インターフェースにも内部インターフェースにも使えるように策定されている。

DisplayPortは、広い帯域幅を提供し、双方向通信が可能なディスプレイ向けインターフェースであり、外部インターフェースと内部インターフェースに共通して利用できる次世代技術として普及する可能性を秘めている。DisplayPortは、スケーラブルなSERDES(シリアライザ/デシリアライザ)技術を採用しており、レーン数とデータ伝送速度を変更することで幅広い範囲の解像度に対応できる。そのため、デジタル・テレビには最適なインターフェース規格だといえよう。

表2に、DisplayPortがデータ速度とレーン数を変更することで対応できる解像度の例を示した。

DisplayPortは、高い解像度に対応できるだけでなく、EMIの問題が発生しにくいため、LVDSの置き換えに有力なインターフェースである。データ信号にクロック信号を重畳して送る埋め込みクロック技術と、8B/10B方式の符号化技術を採用することで、EMIの強度をLVDSに比べて大幅に抑えることに成功した。

その一方でDisplayPortは、一見するとLVDSやV-by-Oneに比べて複雑に見える。ただしDisplayPortの各種機能はスケーラブルであり、例えばオーディオ・データの伝送やHDCPについては、いずれもオプションで対応したり、しなかったりできる。エラー・リカバリ機能についてはオプションではなく標準機能としてあらかじめ組み込まれているが、先に述べた通り、これは現在あらゆる高速シリアル・インターフェースで求められる不可欠な機能である。

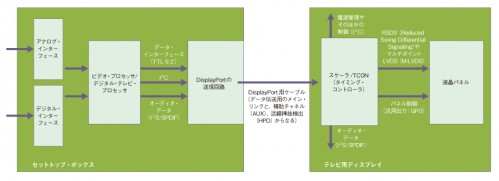

このほかDisplayPortは、15〜30mの長距離伝送にも対応できる上、HDCPによるコンテンツ保護機能を備えているため、外部インターフェースとして理想的な技術だといえる。図2は、DisplayPortを利用したテレビ向けディスプレイの機能ブロック図である。

DisplayPortは、ノート・パソコンからテレビ向けディスプレイに至る多彩な用途に対応できる上、内部インターフェースと外部インターフェースの両方の要件を満たしている。このため、ディスプレイの複数のインターフェースを1つにまとめる際の最有力候補といえる。すなわち、テレビ向け外部インターフェースとしてDVI(Digital Video Interface)やVGA、HDMIを置き換えることが可能なほか、内部インターフェースとしてLVDSに取って代わる可能性もある。

DisplayPortを採用すれば、図2のように、スケーラやビデオ・プロセッサをディスプレイのタイミング・コントローラ(TCON)側に集積したり、ディスプレイではなくセットトップ・ボックス側に搭載した、ダイレクト・ドライブ(直接駆動)方式のテレビ用ディスプレイを構成できる。

DisplayPortは、コマンドの送受信に向けた専用の双方向チャネル(AUX)を備えており、これによって高い機能を実現している。このAUXチャネルのメリットは極めて大きく、テレビの設計にパラダイム・シフトを起こすと期待される。AUXチャネルは、I2C(Inter-Integrated Circuit)など、伝送速度が低い既存のコマンド用インターフェースの置き換えを狙って設計されたものだ。機器の組み込みソフトウエアから、ディスプレイのデータ伝送を制御しやすくなる。このため、重たい画像処理が実行可能になる。さらに、AUXチャネルを利用すれば、テレビ・システムの設計段階でデバッグを容易に実行できるようになる。ランタイム・チェックやエラー状態からのリカバリを可能にするデバッグ・ソフトウエアやテスト・ソフトウエアをあらかじめ作成しておき、セットトップ・ボックスに搭載するプロセッサがこれを実行するようにプログラムしておけばよい。

AUXチャネルを使えば、パネルとセットトップ・ボックスが動作中に互いに制御情報をやりとりできる。この制御情報を利用すれば、例えばLEDバックライトの制御や、ガンマ・テーブルなどを利用した表示画質の調整といった、最新のアルゴリズムを管理可能である。

DisplayPortが、HDMIやV-by-Oneに比べて、次世代ディスプレイのインターフェースに適している理由がもう1つある。すなわちDisplayPortは、機器メーカーからケーブル・メーカーに至るまで、数多くの企業が策定に参加したオープンなインターフェース規格だという点である。

このようにDisplayPortは、技術的に優れたインターフェースであり、次世代のテレビに求められる要件を満たしている。さらに、コンテンツ保護機能をオプションで搭載できるほか、SERDESの伝送速度を必要に応じて調整できる、リンク数を増やせるなど、柔軟性を備えており、画面サイズや解像度、リフレッシュ・レートが異なるさまざまなテレビ用ディスプレイに対応可能である。

【著者プロフィール】

Ji Park氏は現在、米IDT社でバイス・プレジデント兼ビデオ&ディスプレイ・オペレーション担当ゼネラル・マネージャを務めている。米 University of Texas at Austinで電気工学の学士号、米University of DallasでMBA(経営学修士)を取得した。

Jason Lu氏は現在、IDT社でビデオ&ディスプレイ・オペレーション担当マーケティング・ディレクターを務めている。ディスプレイや電源管理に向けた製品開発 や事業開発のほか、顧客リレーション業務などを統括。半導体業界にて20年以上の経験があり、米Exar社や米National Semiconductor社にてシニア・テクニカル・マーケティング・マネージャといった、さまざまマーケティング/アプリケーション関連職に従事し た。米San Jose State Universityで電気工学の学士号を取得している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

図1 テレビとセットトップ・ボックスの接続構成

図1 テレビとセットトップ・ボックスの接続構成 表1 V-by-Oneのレーン数と対応可能な解像度

表1 V-by-Oneのレーン数と対応可能な解像度 表2 DisplayPortのレーン数と対応可能な解像度

表2 DisplayPortのレーン数と対応可能な解像度 図2 DisplayPortを利用したテレビ用ディスプレイのブロック図

図2 DisplayPortを利用したテレビ用ディスプレイのブロック図