スマートグリッド標準化へ、経産省が日本の技術を提案:エネルギー技術 スマートグリッド

米国、欧州、中国などがスマートグリッドの標準化に向けた取り組みを進めている。経済産業省の取り組みは、スマートグリッドにおける競争領域と協調領域を見極め、日本が強みを持つ領域を生かしつつ、市場を創設、拡大する狙いがある。

経済産業省は、次世代電力網であるスマートグリッドの国際標準化を目指し、日本企業が優位にある「26の重要アイテム」を選定した。2009年8月に発足した「次世代エネルギーシステムに係る国際標準化に関する研究会」がとりまとめた成果である。国際電気標準会議(IEC:International Electrotechnical Commission)などに提案し、3年以内に国際規格としての成立をもくろむ。

スマートグリッドの標準化については米国、欧州、中国などが標準化に向けた取り組みを進めている。例えば、米国は2010年1月にスマートグリッドに関する標準化ロードマップである「NISTスマートグリッドの相互運用性に関する規格のフレームワーク及びロードマップ案(第1版)」を公開した(PDF版)。第1版では、早急に策定する必要のある25の規格と、今後検討が必要な50の規格を特定している。

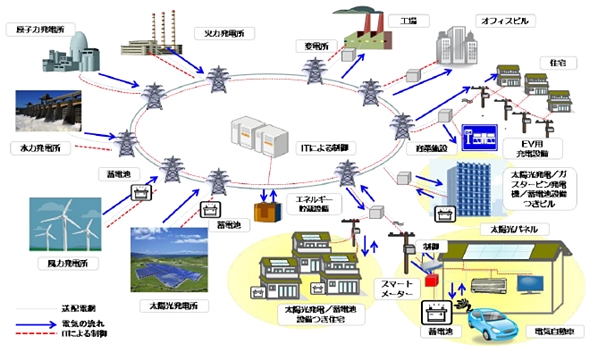

図1 経済産業省が定義したスマートグリッドの構成要素 一般電気事業者の各種発電所や家庭用太陽光発電、電気自動車、二次電池と、住宅や工場などを結ぶ送配電網(青線と青い矢印)によって接続し、IT(赤線)によって制御する。出典:経済産業省

図1 経済産業省が定義したスマートグリッドの構成要素 一般電気事業者の各種発電所や家庭用太陽光発電、電気自動車、二次電池と、住宅や工場などを結ぶ送配電網(青線と青い矢印)によって接続し、IT(赤線)によって制御する。出典:経済産業省スマートグリッドの概念は、国や地域ごとに異なっている。経済産業省は「最新のIT技術を活用して電力供給、需要に係る課題に対応する次世代電力系統」と定義している(図1)。今回、スマートグリッドの実現に必要な技術を7つの事業分野に分け、日本企業が強みを持つ標準化が必要な26種類の重要技術を選びだした。

7つの事業分野とは、1)送電系統広域監視制御(WASA:Wide-Area Situational Awareness)、2)系統用蓄電池、3)配電網の管理、4)デマンドレスポンス、5)需要側蓄電池、6)電気自動車、7)AMI(Advanced Metering Infrastructure)システムである。

1)では東京電力や関西電力などの複数の一般電気事業者にまたがった電力供給量などの監視制御をもくろむ。2)では変電所や需要家に近い配電用変電所、複数のビルや産業システムにまたがったグリッドのそれぞれに大容量二次電池を接続し、より効率的な配電を試みる。3)では産業用太陽電池や一般家庭の太陽電池、電気自動車など、従来はそれぞれ独立して系統(商用電力網)と接続していた機器同士を連動させることを狙う。

4)は、需要側の消費電力、家庭用太陽電池や二次電池などの分散電源の能力を常に細かく把握することで、CO2排出量の多い火力発電所からの電力供給を抑える仕組みである。5)は家庭や中規模グリッド、産業部門内部で余剰電力を二次電池に蓄えることで、系統にかかる負荷を減らす試みである。6)は高い負荷がかかる電気自動車向けの急速充電器を既存の配電設備に組み込む仕組みである。7)では従来の電力計に替わる課金システムを作り上げる。

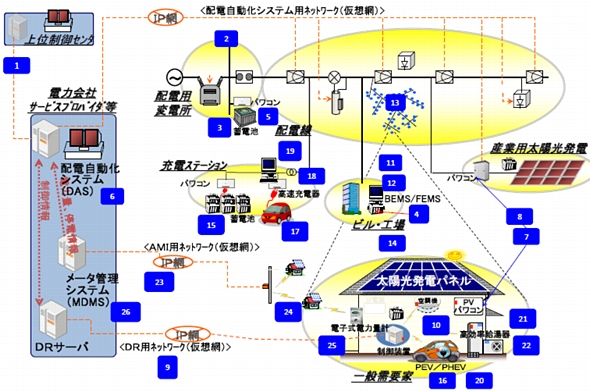

これらの事業分野に必要な技術が今回選定した26の重要技術である。図2に26の重要技術の位置付けを示した。

図2 標準化を狙う26の重要技術の位置付け (1)送電系統広域監視制御システム、(2)系統用蓄電池最適制御、(3)配電用蓄電池の最適制御、(4)ビル・地域内の電池の最適制御、(5)蓄電池用高効率パワーコンディショナ、(6)配電自動化システム、(7)分散型電源用パワーコンディショナ、(8)配電用パワエレ機器、(9)デマンドレスポンス・ネットワーク、(10)HEMS(Home Energy Management System)、(11)BEMS(Building and Energy Management System)、(12)FEMS(Factory Energy Management System)、(13)CEMS(Cluster Energy Management System)、(14)定置用蓄電システム、(15)蓄電池モジュール、(16)車載用蓄電池の残存価値評価方法、(17)EV(Electric Vehicle)用急速充電器・車両間通信、(18)EV用急速充電器用コネクタ、(19)EV用急速充電器本体設計、(20)車載用リチウムイオン二次電池安全性試験、(21)車両・普通充電インフラ間通信、(22)インフラ側からのEV用普通充電制御、(23)メーター用広域アクセス通信、(24)メーター用近距離アクセス通信、(25)AMIシステム用ガス計量部、(26)メーター通信部と上位システムとの認証方式。出典:経済産業省

図2 標準化を狙う26の重要技術の位置付け (1)送電系統広域監視制御システム、(2)系統用蓄電池最適制御、(3)配電用蓄電池の最適制御、(4)ビル・地域内の電池の最適制御、(5)蓄電池用高効率パワーコンディショナ、(6)配電自動化システム、(7)分散型電源用パワーコンディショナ、(8)配電用パワエレ機器、(9)デマンドレスポンス・ネットワーク、(10)HEMS(Home Energy Management System)、(11)BEMS(Building and Energy Management System)、(12)FEMS(Factory Energy Management System)、(13)CEMS(Cluster Energy Management System)、(14)定置用蓄電システム、(15)蓄電池モジュール、(16)車載用蓄電池の残存価値評価方法、(17)EV(Electric Vehicle)用急速充電器・車両間通信、(18)EV用急速充電器用コネクタ、(19)EV用急速充電器本体設計、(20)車載用リチウムイオン二次電池安全性試験、(21)車両・普通充電インフラ間通信、(22)インフラ側からのEV用普通充電制御、(23)メーター用広域アクセス通信、(24)メーター用近距離アクセス通信、(25)AMIシステム用ガス計量部、(26)メーター通信部と上位システムとの認証方式。出典:経済産業省Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング