有機薄膜レーザー、従来比100倍の連続発振に成功:30ミリ秒の長寿命を実現

九州大学最先端有機光エレクトロニクス研究センター(OPERA)の研究グループが、従来比100倍となる30ミリ秒の有機薄膜レーザーの連続発振を可能にした。将来の電流励起型有機半導体レーザーを実現する大きな一歩となる。

レーザー光の吸収、熱劣化、光損失の3つの課題

九州大学の最先端有機光エレクトロニクス研究センター(OPERA)は2017年5月1日、紫外線励起による有機薄膜レーザーの連続発振時間として世界最長の30ミリ秒を実現したと発表した。今回の研究成果は、連続発振時間が従来の100倍となったことを意味しており、将来の電流励起型有機半導体レーザーの実現に向けた大きな一歩となる。

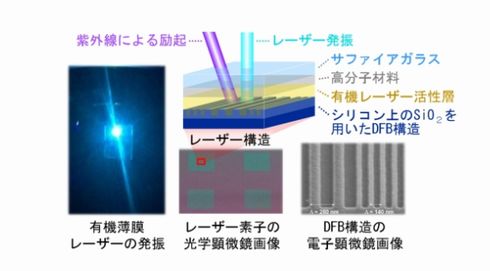

今回、研究の対象としたのは光励起型の有機薄膜レーザーだ。有機レーザー活性層とDFB(Distributed feedback)構造を含む光共振器により、可視域から赤外域全域にわたる広範囲の波長を任意に発振できるという、無機レーザーにはない特徴がある。しかし、有機分子によるレーザー光の吸収、有機レーザー活性層での熱劣化と光損失が、連続発振時間を大きく制限していた。そこで、OPERAの研究チームは有機レーザーの発振を阻害する要因の除去に取り組んだ。

左から、合志 憲一助教、Jean-Charles Ribierre准教授、Fatima Bencheikh学術研究員、松島 敏則准教授、安達 千波矢教授、Atula S.D. Sandanayaka准教授 出典:九州大学

左から、合志 憲一助教、Jean-Charles Ribierre准教授、Fatima Bencheikh学術研究員、松島 敏則准教授、安達 千波矢教授、Atula S.D. Sandanayaka准教授 出典:九州大学レーザー光の吸収が大きいのは、有機レーザー分子を光や電流で励起することで形成される励起状態の1つである三重項励起状態が原因だった。そのため、三重項励起状態の吸収スペクトルとレーザー発振スペクトルの重なりが十分に小さい有機レーザー分子をレーザー活性層に用い、三重項励起状態によるレーザー光の吸収を弱めた。

熱劣化については、放熱性に優れた単結晶シリコン基板を有機薄膜レーザー素子の下層基板として、高分子材料を薄く接着したサファイアガラスを上部保護層として用いることで解決した。また、光共振器構造として最適化を行ったDFB構造を用い、従来報告されている有機レーザー発振閾値としては最も低い光損失値を達成した。

レーザー光の吸収、熱劣化、光損失の3つの課題を解決することで、光励起による連続発振型の有機薄膜レーザーが実現した。OPERAの研究チームは今後、有機分子の励起状態のさらなる学理の解明とともに、電流励起レーザーの実現を目指すとしている。

関連記事

ITO膜をレーザーで直接加工、10μmのL/S

ITO膜をレーザーで直接加工、10μmのL/S

リコーインダストリアルソリューションズは、「第26回 ファインテック ジャパン」で、タッチパネルなどに用いられる機能性フィルムなどを加工するためのレーザーパターニング装置などを展示した。 IV族レーザーと高密度3D NAND技術

IV族レーザーと高密度3D NAND技術

今回は、「IEDM 2015」で開催される予定のセッションから、セッション2と3を紹介する。セッション2では、IV族元素でレーザーを試作した研究成果や、GeのナノワイヤでCMOS回路を試作した研究成果が発表される。セッション3では、主にメモリ技術がテーマとなる。 産総研、半導体の表面電場を測定する手法を開発

産総研、半導体の表面電場を測定する手法を開発

産業技術総合研究所(産総研)とSCREENホールディングスは、太陽電池やICの表面電場を定量測定する手法を大阪大学と共同で開発した。 レーザー照射で銅配線を形成、大気中で処理

レーザー照射で銅配線を形成、大気中で処理

芝浦工業大学の大石知司氏は、大気中で特定の銅錯体にレーザー光を当てるだけで、比較的簡単に微小な銅配線を形成できる技術を開発した。フレキシブルデバイスなどへの応用を進めていく。 複雑な3D形状にパターン形成する「MID」とは?

複雑な3D形状にパターン形成する「MID」とは?

「MID」と呼ぶ、複雑な3D形状にパターンを形成する技術があるらしい。しかし、調べても調べても詳しい情報がなかなか出てこない。そこで、MID技術を用いたアンテナなどを展開するモレックスに、「MIDとは」「メリットは何なのか」「どんな製品に応用されるのか」について話を聞いた。 半導体レーザーでマイクロキャパシター作製

半導体レーザーでマイクロキャパシター作製

東北大学は2016年1月26日、青紫色半導体レーザーを用いて高分子フィルム上に微細なカーボン電極構造を直接描画することで、平面構造で高性能なフレキシブルマイクロスーパーキャパシターを実現したと発表した。同大学では、「安価なカーボン材料による平面型スーパーキャパシターとしては世界最高の静電容量を有する」としている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか