ドリフト電流や拡散電流と異なる光電流を実証:太陽電池や光検出器の高性能化へ(1/2 ページ)

理化学研究所(理研)などの共同研究グループが、p‐n接合において電界に比例するドリフト電流や、キャリア濃度差に比例する拡散電流とはメカニズムが大きく異なる光電流であるシフト電流の観測に成功した。

主に電荷移動で分極が生じるTTF‐CA

理化学研究所(理研)、科学技術振興機構(JST)、東京大学は2017年8月21日、バルク光起電力効果が生じる要因とされるシフト電流という量子力学的な光電流の発生を、有機分子性結晶のテトラチアフルバレン‐p‐クロラニル(TTF‐CA)において観測したと発表した。

バルク光起電力効果は、空間反転対称性の破れた結晶構造を持つ物質、例えば強誘電体などで、p‐n接合の形成なしに光起電力が発生する現象のことだ。近年の理論研究では、シフト電流によってこの現象が生じるとされている。だが、どのような強誘電体でシフト電流が起きやすいかは分かっていなかった。

空間反転対称性の破れた結晶構造を持つ物質は、電子の波動関数が異方性を持ち、バンド間の光学遷移の際に電子の重心位置が一方向にシフトする。定常光照射下では、電子位置のシフトが連続的に起き、直流電流が発生する。この光電流がシフト電流と呼ばれる。

理研らの共同研究グループは今回、シフト電流を示す物質の候補として、イオン変位よりも電荷移動の影響で分極が生じるTTF‐CAに着目した。シフト電流は電荷移動による分極と密接に関連するため、TTF‐CAには大きなシフト電流の発生が望めた。また、バンドギャップが約0.5eVと強誘電体としては非常に小さく、可視光や近赤外光への強い応答性も期待できた。

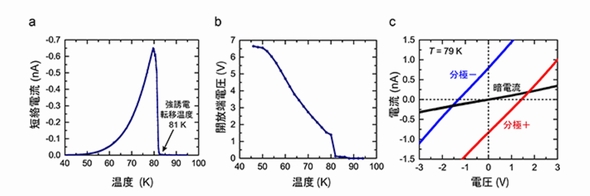

研究では、TTF‐CAの単結晶試料を作製し、分極軸方向に生じる光起電力を測定した。試料に疑似太陽光を照射したところ、TTF‐CAの強誘電転移温度である81K(約−192℃)以下で光電流が生じ、光起電力が発生していることが分かった。

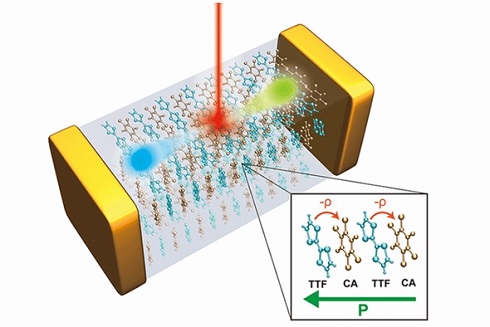

TTF‐CAの分子構造とシフト電流発生の概念図

TTF‐CAの分子構造とシフト電流発生の概念図TTF‐CAは結晶軸のa軸方向にドナー分子のTTFとアクセプター分子のCAが一次元的に交互積層した結晶構造を持ち、強誘電相ではTTFからCAへの電子の移動(−ρ)が起き、一次元鎖方向に分極(p)が発生する。この電子相において光を照射すると、生成された電子と正孔はそれぞれ逆向きに電極へ走り、シフト電流が発生する。 出典:JST(クリックで拡大)

転移温度直下で観測された光電流密度は、他の強誘電体の光電流密度に比べて一桁以上高かった。また、端子間で発生する光起電圧は低温で6Vを超え、バンドギャップの10倍以上の高電圧が出ていた。さらに、電場によって分極方向を反転させると、光電流や電圧の符号も反転することが観測され、発生した光起電力が分極と強く関連することが確認できた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却