ISSCC技術講演の2日目午前ハイライト(その1)、強化学習する超小型ロボット、Wi-Fi電波からエネルギーを収穫する回路など:福田昭のデバイス通信(128) 2月開催予定のISSCC 2018をプレビュー(4)(2/2 ページ)

2.4GHz帯Wi-Fi環境下でWi-Fi電波からエネルギーを収穫

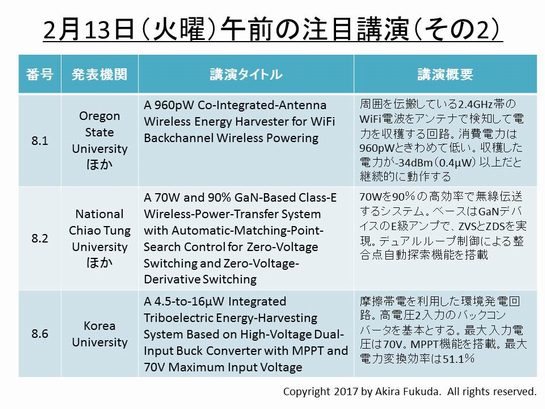

セッション8の「無線給電と環境発電」では、この時間帯としては最も多い、10件の発表を予定する。Wi-Fi電波からエネルギーを収穫するとともに微小な電力で稼働する自律動作回路や、高効率の無線給電(ワイヤレスパワートランシーバー)回路などが登場する。

Oregon State UniversityとTexas Instrumentsの共同研究チームは、2.4GHz帯のWi-Fi電波からエネルギーを収穫する環境発電回路を開発した(講演番号8.1)。2.4GHz帯のWi-Fiが構築されている環境下で使う。回路の消費電力は960pWと極めて低い。収穫した電力が−34dBm(0.4μW)以上だと、回路が継続的に動作する。また収穫した電力が−31dBm(0.79μW)以上になると、コールドスタートが可能になる。製造技術は65nmのCMOS技術である。

台湾National Chiao Tung Universityと台湾のRealtek Semiconductorによる共同研究グループは、70Wの大電力を90%と高い効率で無線伝送するシステムを報告する(講演番号8.2)。ゼロ電圧スイッチング(ZVS:Zero Voltage Switching)とゼロ電圧傾きスイッチング(ZDS:Zero voltage Derivative Switching)の両方を実現したE級のアンプを、窒化ガリウム(GaN)デバイスで試作した。整合点を自動で探索する回路を備える。GaNデバイスの動作周波数は6.78MHz。

韓国のKorea Universityは、摩擦帯電を利用した環境発電回路を発表する(講演番号8.6)。高電圧2入力のバックコンバーターを基本としており、最大電力点追従(MPPT:maximum power point tracking)機能を搭載した。最大電力変換効率は51.1%、最大入力電圧は70V。製造技術は180nmのCMOSプロセスとBCD(Bipolar-CMOS-DMOS)プロセスである。

次回は、セッション9〜セッション12の注目講演をご紹介する予定である。ご期待されたい。

(次回に続く)

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

関連記事

ISSCC(国際固体回路会議)とは何か

ISSCC(国際固体回路会議)とは何か

毎年2月に開催される、半導体チップの回路技術とシステム技術に関する国際学会「ISSCC(国際固体回路会議)」。えり抜きの論文が発表される重要なイベントだ。今回から始まる本シリーズでは、開催を2カ月後に控えたISSCCについて、概要と注目論文を紹介する。 Wi-Fiとセルラーは今後も補完的な関係が続く

Wi-Fiとセルラーは今後も補完的な関係が続く

Wi-Fi Allianceは2017年7月26日に東京都内で記者説明会を開催した。Wi-Fi市場は堅調に拡大していて、今後も基本的には高速、大容量通信という、セルラーと同様の方向で進化を続けるという。ただし、「Wi-Fiは、セルラー通信の接続性を維持するためには欠かせない」と、セルラー通信とこれからも補完的な関係を保っていくと強調した。 中国製Wi-Fiルーターから見えるLTEモデム事情

中国製Wi-Fiルーターから見えるLTEモデム事情

今回は、中国で売り出されたばかりの最新Wi-Fiルーターを分解していく。搭載する主要半導体は、Qualcommをはじめとした米国メーカー製品ばかり。なぜ、手ごろな中国製Wi-Fiルーターが、中国や台湾ではなく米国メーカー製を採用する理由についても紹介しよう。 成熟Bluetoothチップ市場に吹く新風

成熟Bluetoothチップ市場に吹く新風

世界の至るところで使われるようになった無線技術「Bluetooth」。機器分解を手掛ける筆者も週に2機種のペースでBluetooth搭載機器を分解している。そうした機器解剖を通じて見えてきたBluetoothチップ業界の意外な最新トレンドを紹介しよう。 SiCと単結晶ダイヤモンドの常温接合に成功

SiCと単結晶ダイヤモンドの常温接合に成功

富士通と富士通研究所は2017年12月7日、SiC(炭化ケイ素)基板に単結晶ダイヤモンドを常温で接合する技術を開発したと発表した。GaN(窒化ガリウム)を用いたHEMT(高電子移動度トランジスタ)パワーアンプの放熱性を高めることのできる技術で、GaN-HEMTの高出力化への貢献が期待される。 低周波数帯を使う5G、最後の砦は「波形をいじる」

低周波数帯を使う5G、最後の砦は「波形をいじる」

5G(第5世代移動通信)向けの技術では、ミリ波の研究成果が目立つが、低周波数帯もLTEに引き続き重要になる。ただ、特に6GHz帯以下は逼迫(ひっぱく)していて、とにかく周波数がない。京都大学では、低周波数帯において周波数の利用効率を上げる新しい変調方式を開発している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- TSMCが2nmプロセス量産を開始、台湾2工場で

- DRAM契約価格さらに55〜60%上昇へ 2026年1〜3月

- ソニー・ホンダモビリティが次世代「AFEELA」を初公開、28年以降に米国投入へ

- 酸化ガリウムデバイス向け4インチウエハー量産へ

- MicronがPSMCの工場買収を画策? 中国CXMT躍進……メモリ業界の最新動向

- 50年前の「初代ダイシングソー」実物と最新製品を展示、ディスコ

- TSMC熊本工場は台湾に並ぶ歩留まり 地下水保全も重視

- Intel、初の18Aプロセス採用「Core Ultraシリーズ3」を正式発表

- 世界半導体市場、2029年に1兆米ドル規模へ 製造装置も成長継続

- SiCウエハー世界市場は2035年に5724億円規模へ 中国メーカーが攻勢