100Gbpsを超える光ファイバー高速伝送へのアプローチ:福田昭のデバイス通信(156) imecが語る最新のシリコンフォトニクス技術(16)(2/2 ページ)

» 2018年07月30日 13時30分 公開

[福田昭,EE Times Japan]

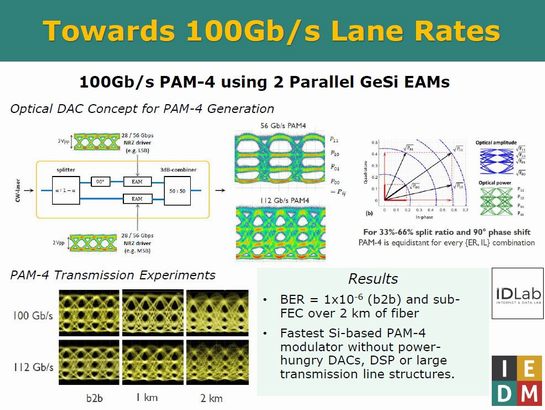

2個の光変調器の並列動作によるPAM-4で112Gbpsを伝送

ここからはオンオフ変調ではなく、4値パルス振幅変調(PAM-4)によって112Gbpsと超高速の光信号を伝送する実験と結果をご説明しよう。先に説明した、NRZ信号をオンオフ変調する光ファイバー伝送との大きな違いは、光変調回路の構成である。

光変調は、2個の電界吸収変調器(EAM)を並列に動作させることによって実施する。具体的には連続発振レーザー(CWレーザー)の光をスプリッタで2チャンネルに分割し、1チャンネルだけは90度の位相差を与える。2チャンネルの光をそれぞれEAMによって56Gbpsでオンオフ変調する。変調後の光信号を合波器(コンバイナ)でまとめ、112GbpsのPAM-4信号として出力する。

この実験では、長さが1kmの光ファイバー(種類は不明)と長さが2kmの光ファイバー(種類は不明)で伝送した光信号を直接接続(b2b)と比較した。直接接続(b2b)のときにビット誤り率(BER)は10のマイナス6乗以下である。長さが2kmの光ファイバーで伝送した信号は、前方誤り訂正(FEC)を駆使することで、同程度のBERを達成できているとしていた。

2個の電界吸収変調器(EAM)を並列に動作させたPAM-4によって112Gbpsの光信号を伝送する実験。左上は光変調のセットアップ。レーザーの光を2チャンネルに分割して1チャンネルだけ90度の位相差を与え、それぞれを変調してから合波器でまとめている。右上は直交座標系で見たPAM-4の振幅と位相。90度の位相差を1チャンネルに与えることで、きれいな4値変調を得ている。左下は光ファイバーで伝送した信号の受信波形。長さ2kmの光ファイバー伝送では、信号波形がかなり歪んでいることが分かる。出典:imec(クリックで拡大)

2個の電界吸収変調器(EAM)を並列に動作させたPAM-4によって112Gbpsの光信号を伝送する実験。左上は光変調のセットアップ。レーザーの光を2チャンネルに分割して1チャンネルだけ90度の位相差を与え、それぞれを変調してから合波器でまとめている。右上は直交座標系で見たPAM-4の振幅と位相。90度の位相差を1チャンネルに与えることで、きれいな4値変調を得ている。左下は光ファイバーで伝送した信号の受信波形。長さ2kmの光ファイバー伝送では、信号波形がかなり歪んでいることが分かる。出典:imec(クリックで拡大)(次回に続く)

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

関連記事

シリコンフォトニクスで使われる主な光変調器

シリコンフォトニクスで使われる主な光変調器

前回、光信号の振幅や位相などを連続的に変化させるデバイス「光変調器」の基礎を説明した。今回からは、光変調器の具体的な解説に入る。 情報社会の大いなる“裏方”、光伝送技術

情報社会の大いなる“裏方”、光伝送技術

地球上に、網の目のごとく張り巡らされている光ファイバーネットワークなど、光通信は、われわれの生活に身近な技術である。だが、専門外の技術者にとっては「難しそうで近寄りがたい分野」だと思われているようだ。この連載では、おさえておきたい光伝送技術の基礎と現在のトレンドを分かりやすく解説していく。 デジタルイノベーションを支える光ファイバー

デジタルイノベーションを支える光ファイバー

光伝送は、われわれの生活にとって身近な技術である。今回は、第1回の続きとして、光伝送技術が使われている分野を紹介する。 電気通信と光通信の境界

電気通信と光通信の境界

データセンターで信号伝送を担うのは、銅ケーブル(電気通信)と光ファイバーケーブル(光ファイバー通信)だ。今回は、この2つにおける通信速度と通信距離の関係や、光ネットワークの帯域を向上する上で鍵となる技術を解説する。 光ファイバー通信の基礎知識

光ファイバー通信の基礎知識

今回から、「IEDM 2017」で開催されたチュートリアルから、シリコンフォトニクス技術を紹介する。まずは、光ファイバー通信の基礎から始めていこう。 有機電子光デバイス用高分子、新合成法を開発

有機電子光デバイス用高分子、新合成法を開発

筑波大学と物質・材料研究機構(NIMS)の共同研究グループは、有機電子光デバイス用高分子半導体を合成するための新しい合成技術を開発した。作製した高分子が、有機EL素子の発光材料として機能することも確認した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

Special SitePR

あなたにおすすめの記事PR