人工光合成の実現に道、世界最高の水素変換効率を達成:CIGSベースの光触媒を開発

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と人工光合成化学プロセス技術研究組合(ARPChem)らの研究グループは、CIGSをベースとした光触媒を開発。これを用いて、水素生成エネルギー変換効率12.5%を達成した。

人工光合成で、環境に優しいモノづくり

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と人工光合成化学プロセス技術研究組合(ARPChem)は2018年8月、東京大学とともにCu(In1-x、Gax)Se2(通称:CIGS)をベースとした光触媒を開発し、水素生成エネルギー変換効率12.5%を達成したと発表した。

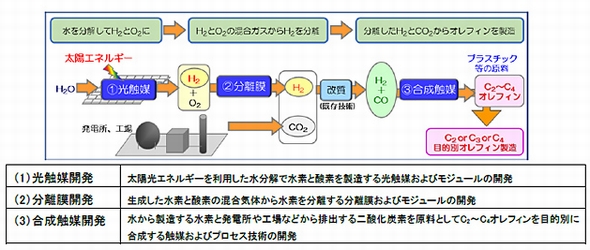

NEDOとARPChemは、太陽光のエネルギーを利用して、水から生成した「水素」と工場などから排出される「CO2」を合成して、エチレン(C2)やプロピレン(C3)、ブテン(C4)といった基幹化学品を製造する人工光合成の研究を行ってきた。このプロセスにおいて、光触媒のエネルギー変換効率をさらに向上することが課題となっていた。

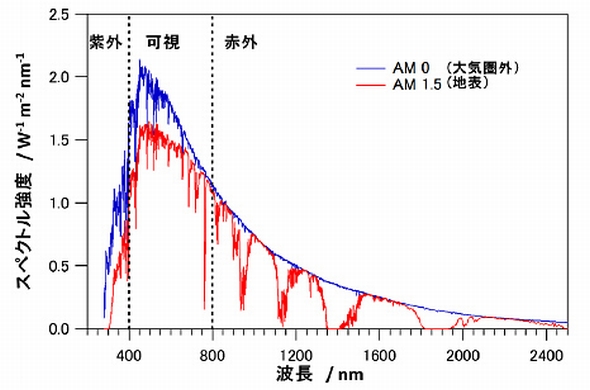

研究グループは今回、太陽電池の材料として用いられているCIGSをベースに、太陽光のスペクトル強度がピークとなる可視光領域(波長400n〜800nm)の光を吸収する光触媒材料を開発した。ここで注目したのがカルコゲナイド系材料である。特にCIGSは、赤外領域の太陽光まで利用できるという特長がある。しかも、p型半導体であるCIGSの表面にn型半導体を成膜、pn接合すれば高い量子効率を得られることが知られている。

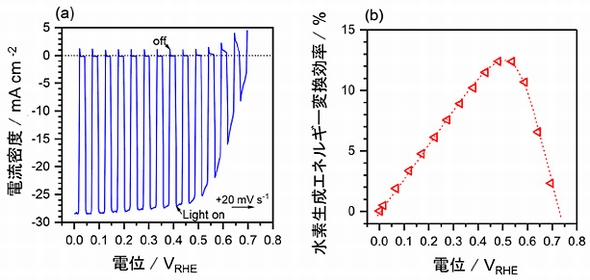

研究グループはこれらの知見を参考に、2つの工夫を行った。1つは新規組成のCIGS開発である。これにより、高負荷条件ではCIGSとn型半導体の間の障壁が原因で電子が注入されにくくなるという課題をクリアし、世界最高レベルの水素生成反応を達成した。もう1つは電解液の成分などを最適化した。これにより水素を効率的に得ることが可能になったという。

これらの工夫により、水素生成エネルギー変換効率は最大12.5%を達成した。この数値は非単結晶光触媒として世界最高の変換効率だと主張する。

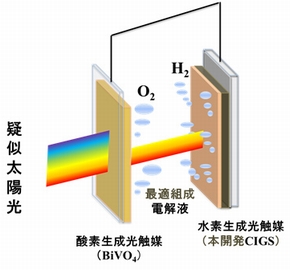

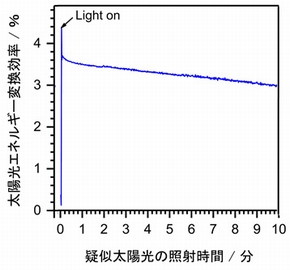

研究グループは、新開発のCIGSをベースとした水素生成光触媒と、従来のBiVO4からなる酸素生成光触媒を用い、タンデム配置した2段型セルを組み立てた。これに疑似太陽光を照射して水の全分解反応を確認した。この結果、太陽光エネルギー変換効率は3.7%となった。2016年に開示した数値に比べて、効率は23%改善されたという。

研究グループは引き続き、性能を高めた酸素生成光触媒の開発などに取り組む。これを今回開発した水素生成光触媒と組み合わせ、2021年度には太陽光エネルギー変換効率10%の達成を目指す。

関連記事

NEDO、AIエッジ・次世代コンピューティング事業を開始

NEDO、AIエッジ・次世代コンピューティング事業を開始

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は2018年4月20日、「AIチップ・次世代コンピューティングに関する研究開発事業」を新たに開始すると発表した。同事業により、AIエッジチップや次世代コンピューティング分野で国内の研究開発を促進し、日本の情報産業再興を目指すという。 エッジでAIの学習も、アナログ素子で脳型回路を開発

エッジでAIの学習も、アナログ素子で脳型回路を開発

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)らは、アナログ抵抗変化素子(RAND)を用いた、AI(人工知能)半導体向け脳型情報処理回路を開発した。エッジ側で学習と推論処理が可能となる。 NEDOら、ガラスやシリコーンの基本構造を解明

NEDOら、ガラスやシリコーンの基本構造を解明

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)らの研究グループは、ガラスやシリコーンの基本構造を解明することに成功した。 SiC向け銀ナノペースト、低加圧接合が可能に

SiC向け銀ナノペースト、低加圧接合が可能に

新エネルギー・産業技術総合研究所(NEDO)は、「nano tech 2017」で、SiCパワーモジュール向けに、銀ナノペーストを用いた接合材を展示した。NEDOのプロジェクトとしてDOWAエレクトロニクスが開発したもの。 シャープの色素増感太陽電池が離陸間近、屋内で高効率

シャープの色素増感太陽電池が離陸間近、屋内で高効率

シャープは色素増感太陽電池(DSSC)の市場投入に踏み切る。既に「量産レディーな状況」とする同技術は2018年度中の量産開始を見込んでおり、同社はDSSCの特長を生かした複数のアプリケーションを提案中だ。 最大63%の変換効率を備える新型太陽電池構造

最大63%の変換効率を備える新型太陽電池構造

神戸大学の研究グループが、理論予測上の変換効率が最大63%に及ぶ新型の太陽電池セル構造を開発した。経産省が目標とする2030年の発電コスト7円/kWhを達成するには、太陽電池の変換効率を50%以上に引き上げる必要があるが、この太陽電池セル構造はその条件を十分に満たす。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

人工光合成プロジェクトの概要 出典:NEDO

人工光合成プロジェクトの概要 出典:NEDO CIGSをベースとした水素生成光触媒の外観(約5cm角) 出典:NEDO

CIGSをベースとした水素生成光触媒の外観(約5cm角) 出典:NEDO 太陽光の波長とスペクトル強度 出典:NEDO

太陽光の波長とスペクトル強度 出典:NEDO 最適組成の電解液中における、開発した水素生成光触媒の電流電位曲線(左)と水素生成エネルギー変換効率(右) 出典:NEDO

最適組成の電解液中における、開発した水素生成光触媒の電流電位曲線(左)と水素生成エネルギー変換効率(右) 出典:NEDO

左は開発した水素生成光触媒と酸素生成光触媒を用いた2段型セル(タンデム配置)の模式図、右は2段型セルに疑似太陽光を照射した時の太陽光エネルギー変換効率 出典:NEDO

左は開発した水素生成光触媒と酸素生成光触媒を用いた2段型セル(タンデム配置)の模式図、右は2段型セルに疑似太陽光を照射した時の太陽光エネルギー変換効率 出典:NEDO