チャージングダメージの障壁を乗り越えた日米の情熱:湯之上隆のナノフォーカス(4) ドライエッチング技術のイノベーション史(4)(3/5 ページ)

2)大ブームとなった日米のチャージングダメージ研究

日本人による三つの先駆的な研究が行われ、これらがトリガーとなって、図1に示した通り1990年頃から日米でチャージングダメージ研究の大ブームが到来した。

日本では、DPSでのチャージングダメージの発表が急増し、1995年と1997年には10件もの発表があった。一方、米国では、日本を上回るすさまじい勢いで研究発表が行われ、1996年と1998年には、30件を超える論文が出された。

そして、DPSも米国の論文も、2000年以降は急速に減少している。つまり、チャージングダメージは、日米が怒涛(どとう)の勢いで研究した結果、10年間でほぼ解決されたのである。

その結果、ドライエッチングがムーアの法則通りに微細化を推進する肝心要の技術となり、現在、10〜7nmのパターン形成が実現し、その装置市場規模が107億ドルを超えるまでになったのだ。

しかし、論文の出どころを調べると、日米には大きな違いがあることが分かった。

3)日米の差とは

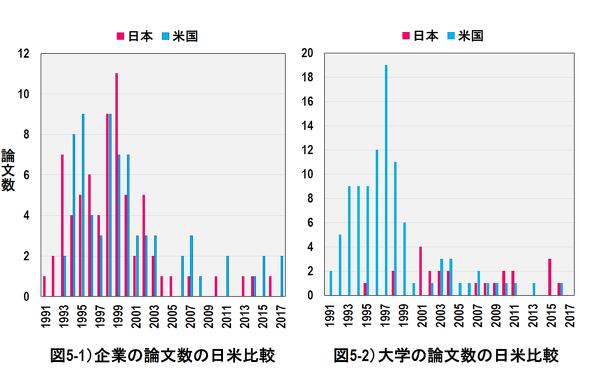

図5にチャージングダメージの論文数の日米比較を示す。

まず、企業からの論文数では、若干日本が先行しているが、その数に大きな差はない(図5-1)。一方、大学からの論文数は、米国が圧倒的に多いことが分かる(図5-2)。要するに、日米の差は、大学のアクティビティーの差にあると言える。

しかし、半導体製造におけるチャージングダメージというかなり泥臭い問題を、なぜ、米国の大学がこれほどすさまじい勢いで研究したのだろうか?

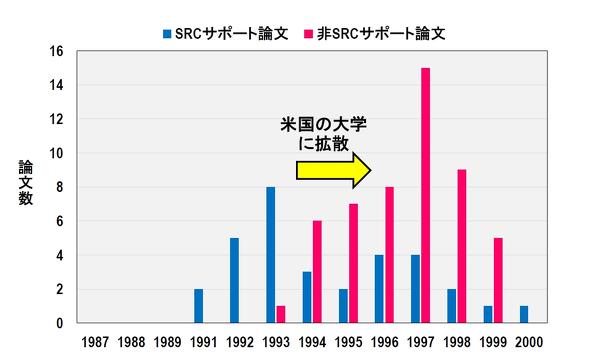

そこで、米国の論文を精査したところ、チャージングダメージ研究の初動期、つまり1990年台初旬に、米国の大学は、Semiconductor Research Corporation(SRC)のサポートを受けていたことが判明した(図6)。

SRCは、米国半導体のR&Dに関するコンソーシアムである。UCBやStanford Univ.などの米大学は、SRCからの助成金を使ってチャージングダメージの研究を行い、米国のブームの先駆けとなった。そして、1990年中旬以降は、そのブームに便乗して多数の大学がチャージングダメージの研究を行うようになったと考えられる。

しかし、まだ疑問がある。米国の大学が、日本が先鞭をつけたチャージングダメージの研究結果を、どのようにして知ったのかということである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか