都産技研ら、ナノ粒子触媒の量産技術を開発:小径ビーズで触媒活性を2.7倍に

東京都立産業技術研究センター(都産技研)は、燃料電池や金属空気電池に用いられる「ナノ粒子触媒」について、大量生産を可能にする製造方法を九州大学と共同で開発した。

燃料電池や金属空気電池のコストダウンを可能に

東京都立産業技術研究センター(都産技研)は2019年5月、燃料電池や金属空気電池に用いられる「ナノ粒子触媒」について、大量生産を可能にする製造方法を九州大学と共同で開発したと発表した。

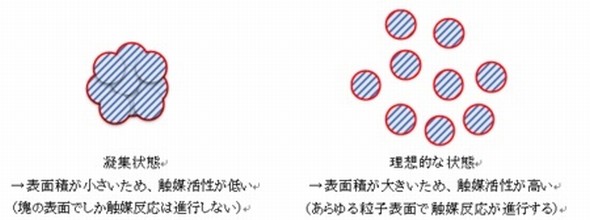

燃料電池や金属空気電池は、自動車や家庭用の次世代電源として注目されている。ところが、「正極に用いる白金触媒のコストが高い」「代替触媒として期待されるペロブスカイト型酸化物は安価だが、従来品は表面積が小さく低活性」という課題があった。

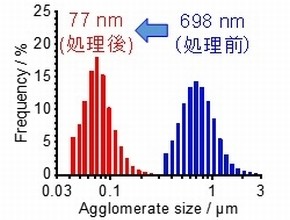

研究チームは今回、ペロブスカイト構造を持つ触媒「LaCoO3粒子」をビーズミル法で分散処理した。この時、直径0.1mmのビーズを用いて処理したLaCoO3粒子は、結晶化度が32%に低下し、触媒活性も低くなった。

これに対し、直径が30μmという小径ビーズを用いて処理したところ、LaCoO3粒子のペロブスカイト構造に与えるダメージが小さく、平均粒子径が77nmというナノ粒子を得ることができた。この結果、LaCoO3触媒は従来に比べて、触媒活性が2.7倍も向上したという。触媒活性が高くなったことで、電池の出力は向上し、触媒担持量を低減することが可能となった。

これまで、微細なナノ粒子を製造する方法として、大型の真空装置を用いる「気相法」や、多段プロセスとなる「メソポーラスシリカを用いたハードテンプレート法」などが用いられてきた。今回の研究では卓上タイプの小型テスト機で製造した。これを量産機に変更すれば、安価にナノ粒子触媒を大量生産できるとみている。

開発したナノ粒子触媒は、電池材料としての用途に加え、光触媒や化粧品、電子材料などへの応用も可能だという。

関連記事

産総研、80mm角の高効率燃料電池の作製に初めて成功

産総研、80mm角の高効率燃料電池の作製に初めて成功

産業技術総合研究所(産総研)は2018年7月、開発した拡散焼結技術を用い、80mm角サイズのプロトン導電性セラミック燃料電池セル(PCFC:Protonic Ceramic Fuel Cell)を作製することに成功したと発表した。 田中貴金属、燃料電池用電極触媒の生産能力を7倍に

田中貴金属、燃料電池用電極触媒の生産能力を7倍に

田中貴金属工業は湘南工場(神奈川県)内にあるFC触媒開発センターを増設する。新棟建設により、燃料電池用電極触媒の生産能力はこれまでに比べ7倍となる。 ペロブスカイト太陽電池、スズ系で変換効率7%以上に

ペロブスカイト太陽電池、スズ系で変換効率7%以上に

京都大学と大阪大学の研究グループは、高品質で再現性に優れるスズ系ペロブスカイト半導体膜の成膜法を開発した。光電変換効率が7%を上回るペロブスカイト太陽電池の作製が可能となる。 東工大、高効率で高輝度の緑色LED用材料を開発

東工大、高効率で高輝度の緑色LED用材料を開発

東京工業大学科学技術創成研究院フロンティア材料研究所の平松秀典准教授らによる研究グループは、室温で緑色発光するペロブスカイト硫化物の新半導体「SrHfS▽▽3▽▽」を開発した。 ペロブスカイト太陽電池の寿命、従来比10倍に

ペロブスカイト太陽電池の寿命、従来比10倍に

東京大学大学院工学研究科の松尾豊特任教授らは、耐久性をこれまでの10倍に向上させたペロブスカイト太陽電池の作製に成功した。 東北大ら、高温・大気中で安定な混合導電体開発

東北大ら、高温・大気中で安定な混合導電体開発

東北大学は、米国マサチューセッツ工科大学との国際共同研究により、固体酸化物形燃料電池(SOFC)の高性能化や低温作動を可能にする「n型混合導電体」を開発した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- TSMCが2nmプロセス量産を開始、台湾2工場で

- DRAM契約価格さらに55〜60%上昇へ 2026年1〜3月

- ソニー・ホンダモビリティが次世代「AFEELA」を初公開、28年以降に米国投入へ

- 酸化ガリウムデバイス向け4インチウエハー量産へ

- MicronがPSMCの工場買収を画策? 中国CXMT躍進……メモリ業界の最新動向

- TSMC熊本工場は台湾に並ぶ歩留まり 地下水保全も重視

- 50年前の「初代ダイシングソー」実物と最新製品を展示、ディスコ

- Intel、初の18Aプロセス採用「Core Ultraシリーズ3」を正式発表

- 世界半導体市場、2029年に1兆米ドル規模へ 製造装置も成長継続

- SiCウエハー世界市場は2035年に5724億円規模へ 中国メーカーが攻勢

ナノ粒子触媒の分散状態 出典:東京都立産業技術研究センター

ナノ粒子触媒の分散状態 出典:東京都立産業技術研究センター

左図は酸化物ナノ粒子の粒度分布、右図は研究に用いたビーズミル装置の外観 出典:東京都立産業技術研究センター

左図は酸化物ナノ粒子の粒度分布、右図は研究に用いたビーズミル装置の外観 出典:東京都立産業技術研究センター