2020年の製品のシリコンは“ほぼ自前”、Appleの開発力:この10年で起こったこと、次の10年で起こること(48)(2/3 ページ)

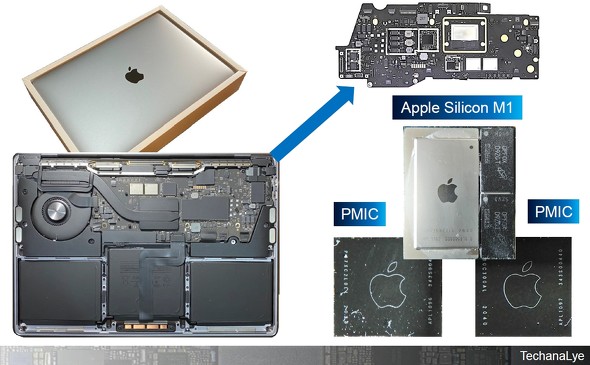

Apple Siliconを搭載した「MacBook Air」

図1は、2020年11月17日に発売されたばかりの新しい「MacBook Air」だ。Appleによる独自設計のプロセッサ、“Apple Silicon”こと「Apple M1(以下、M1)」が採用されている。内部は巨大な3CELL電池と基板、タッチパッドだけで構成されている。空冷ファンもなく、ほぼタブレットと同じような構成だ。プロセッサ部は放熱用の金属で覆われているが、電源部やストレージメモリは剥き出しのまま配置されている。熱対策という点では従来のPCとは異なり、タブレットに近い構造である。一部インタフェース用のブリッジチップ(ThunderboltやUSB)が必要だが、内部はプロセッサと電源ICを骨格としたものとなっている。

メインのM1は半分がリッド(蓋)で覆われ、半分がDRAMで構成されている。1つのパッケージ上にプロセッサとDRAMが隣接されることで距離は最短化され、遅延時間、電力ともに最小化されている。

モバイルプロセッサではさまざまな方法で電力制御が行われている。アプリケーションによって使わない機能の電源を止めたり(電源遮断)、一時的に電圧やクロック(周波数)を上げ素早く処理を行う(=稼働時間を短くする)ことで消費電力を削減したり、簡易な処理の場合は電圧や速度を落として電力を削減したりするなど、キメの細かい電力制御が電源ICとセットで実現されているのだ。システムの骨格はプロセッサだけでなく、プロセッサと電源ICとのセット化になっている。ほぼ全てのスマートフォンやタブレットではプロセッサと電源ICはセット/キットになっており、Qualcomm、MediaTek、Samsung Electronics、Huawei、UniSocなども“骨格”を自社製としている。

Appleもプロセッサと電源ICを自社内で設計し、電源(電圧や電流)を常に最適化することで高速、高性能を両立しているわけだ。DRAM、電源IC、プロセッサの3点が「2020年代の3種の神器」となっている。

一方で従来型のPCは、DRAMは離れた場所に増設できるようにカード化されるものが多く、電源ICも別メーカーのものが組み合わされ、電源遮断や電圧制御などもモバイルほど細かく設計されていない。こうした差が電力や性能に表れてくる。詳細は2021年に開催/登壇予定のセミナーなどで報告していく。

図2は、図1と同じ2020年11月17日に発売された「MacBook Pro」の様子である。MacBook Airと全く同じ電源ICとM1を骨格としたものとなっている。両者の差は空冷ファンだ。半導体は人間と同じで活動すると温度(体温)が上がる。温度が上がると速度が落ちる。速度が落ちるだけでなく電力の消費も増える。そのため温度センサーが設置されており、高温になればプロセッサ部を冷やすためにファンが回るようになっている。

ProではAirに比べて高い周波数が設定されており、高温になるケースが高いので空冷ファンが設置されている。プロセッサの熱はヒートパイプを通じてファンに送られ、スピーカーの外部口から排出される。

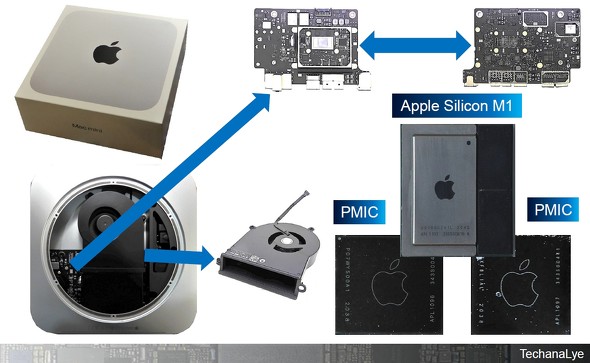

図3は、同日発売の「Mac mini」だ。こちらも内部の骨格は同じもの。据え置き機器として大型モニターや外部ルーターに接続されることを前提としているので、HDMIやEthernetのブリッジチップがプロセッサと接続されている。次回の本連載ではM1の詳細を取り上げる予定だ。現在、チップ開封が完了し、詳細な解析を行っているところである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか