生体神経組織の動作を模倣するトランジスタを開発:ゆっくりした動作で超低消費電力(1/2 ページ)

産業技術総合研究所(産総研)と東京大学、九州大学、兵庫県立大学、名古屋工業大学らによる研究グループは、生体神経組織の動作を模倣できるMOSトランジスタの動作実証に成功した。従来のCMOSトランジスタに比べ100万倍以上もゆっくり動作し、消費電力は500pWと極めて小さい。

素子中に存在する酸素欠損イオンを素子動作に利用

産業技術総合研究所(産総研)と東京大学、九州大学、兵庫県立大学、名古屋工業大学らによる研究グループは2024年11月27日、生体神経組織の動作を模倣できるMOSトランジスタの動作実証に成功したと発表した。従来のCMOSトランジスタに比べ100万倍以上もゆっくり動作し、消費電力は500pWと極めて小さい。

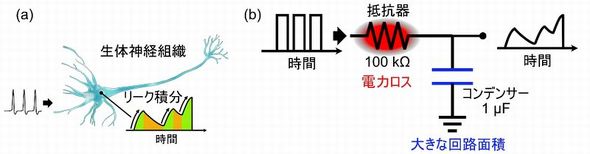

生体神経組織は、「リーク積分」と呼ばれる振る舞いによって、外部から入力されるパルス信号を内部でゆっくりと時間変化する信号に変換する。しかも、わずかな電力消費で効率よく処理できるという。こうした特徴を人工素子で実現できれば、極めて低い消費電力で情報処理が可能となる。ところがこれらの特徴を両立させようとすれば、回路面積が大きくなったり、無駄な電力を消費したりするため、実現するのは極めて難しかったという。

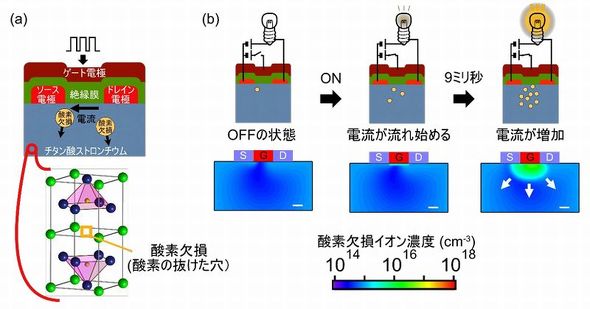

研究グループは今回、固体中に存在する電荷を持ったイオンを適切に制御して、入力された信号をゆっくりと時間変化する信号として取り出せるトランジスタを開発した。試作したのは、チャネル部分にチタン酸ストロンチウムを用いたMOSトランジスタで、素子中に存在する酸素欠損イオンを素子動作に利用する。

酸素欠損イオンは酸化物中をゆっくりと移動する。このため、生体神経のような長い時間変化を容易に生成できるという。しかも、イオンの移動自体は可逆な過程のため、ゆっくりとした動作でも極めて小さい電力で動作することが可能である。

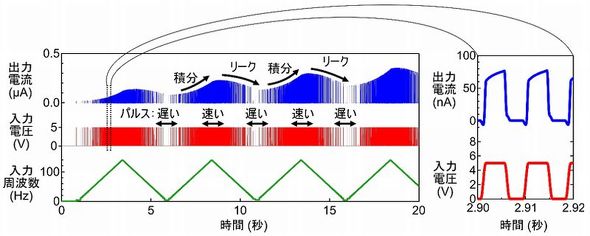

研究グループは、試作したトランジスタの出力電流の波形を測定した。これにより、速いパルスを入力すると出力電流の振幅が徐々に増加し、遅いパルスを入力すると出力電流の振幅は徐々に減少するという「リーク積分動作」を確認できた。

周波数依存性の解析から、この素子は生体神経と同程度の長い時定数を持つことが分かった。この時の消費電力は500pWである。回路を工夫すれば電力消費をもっと小さくできるとみている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか