自動運転のキーデバイスとなる車載SoC:福田昭のデバイス通信(499) 2024年度版実装技術ロードマップ(19)(2/2 ページ)

車載SoCではQualcommとNVIDIAが先行

自動運転の分野では、高度なセンサーや通信ネットワークなどとつながる車載SoC(System on a Chip)がキーデバイスとなる。車載SoCは大量のデータをリアルタイムで処理しなければならない。このため、CPUコア、GPUコア、アクセラレーターコアなどを搭載しており、さまざまな演算処理を高速に実行する。

さらに車載SoCには、高い性能のAI処理やセンサーフュージョンの処理、電力効率の向上、充実したソフトウェア開発環境、高度なサイバーセキュリティ機能、などが求められる。

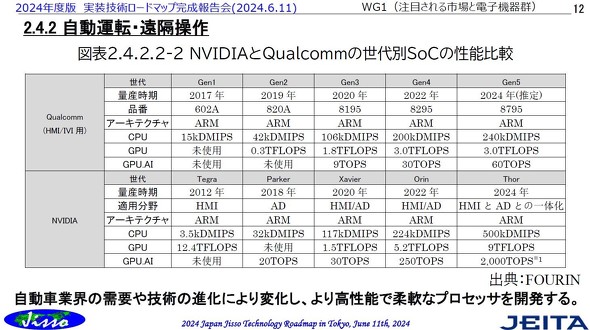

車載SoCの開発企業として先行しているのは、完成車両メーカーを除くとNVIDIA、Qualcomm、Mobileyeなどだ。NVIDIAはゲーム用高性能GPUを改良した高速処理に強い。Qualcommはクラウドとの接続技術やスマートフォン向けで培った多機能かつ低消費の制御技術を得意とする。なおNVIDIAとQualcommが開発してきた車載SoCの世代と主要な性能を以下の表にまとめた。

NVIDIAとQualcommが開発してきた車載SoCの世代と主要な性能(上がQualcomm、下がNVIDIA)[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2024年6月11日に開催された完成報告会のスライドから)

NVIDIAとQualcommが開発してきた車載SoCの世代と主要な性能(上がQualcomm、下がNVIDIA)[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2024年6月11日に開催された完成報告会のスライドから)12個の64bit CPUコアと1個のGPUコアを内蔵した車載用SoC「ORIN」

実装技術ロードマップでは、特に、NVIDIAの第4世代SoC「NVIDIA DRIVE AGX ORIN」(以降は「ORIN」と表記)を取り上げた。

「ORIN」はシリコンダイに12個の64bit Arm Hercules(A78AE) CPUコアとや1個のAmpereアーキテクチャiGPUコア、深層学習アクセラレーターなどを内蔵する。トランジスタ数は170億個に達する。機械学習の推論処理能力は200TOPS〜275TOPS(INT8)である。製造技術は7nm世代のCMOS技術、製造請け負い企業はSamsung Electronicsとされる。

高速な演算能力の副次的な産物として、「ORIN」の消費電力は非常に高い。放熱構造が重要となる。「ORIN」のSoCパッケージ上部には放熱ジェルを塗布してあり、放熱ジェルとヒートパイプを介してSoCの発する熱を効率よく逃がす。

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

関連記事

キオクシアの年度業績、3年ぶりの黒字転換で過去2番目の営業利益を計上

キオクシアの年度業績、3年ぶりの黒字転換で過去2番目の営業利益を計上

キオクシアホールディングスの2024会計年度通期(2024年4月〜2025年3月)の決算概要を説明する。 自動車通信システムの国際標準に合わせた周波数割り当ての再編成

自動車通信システムの国際標準に合わせた周波数割り当ての再編成

今回は、高度道路交通システム(ITS:Intelligent Transport Systems)の無線通信用周波数帯域の再編成について解説する。 自家用車はレベル3、トラックとタクシーはレベル4の運転自動化を実現

自家用車はレベル3、トラックとタクシーはレベル4の運転自動化を実現

今回はオーナーカー(自家用自動車)とサービスカー(人間あるいは貨物を運ぶ事業に使われる自動車)について、自動運転車両の商品化・商業化状況を説明する。 自動車の未来を創る自動運転技術と遠隔制御技術

自動車の未来を創る自動運転技術と遠隔制御技術

今回から「2.4.2 自動運転・遠隔操作」の内容を説明する。この項は、開発動向と要素技術の2つのパートで構成される。 2035年が節目となる海外のモビリティー(自動車)向け環境規制

2035年が節目となる海外のモビリティー(自動車)向け環境規制

前回に続き、「第2章第4節(2.4) モビリティー」の第1項、「2.4.1 世界に於けるEVの潮流」の後半部を紹介する。 環境と安全の二大課題を解決するモビリティーの電動化

環境と安全の二大課題を解決するモビリティーの電動化

今回からは「第2章第4節(2.4) モビリティー」の概要をご報告する。電気自動車(EV)の潮流や自動運転、電動化技術という3つのパートで構成されている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

![「NVIDIA DRIVE AGX ORIN」の放熱構造[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2024年6月11日に開催された完成報告会のスライドから)](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2506/17/mm250617_device03.jpg)