位相雑音測定器が多彩に、最適機は用途で選ぶ:テスト/計測(3/3 ページ)

【後編】 各社の製品の特徴を詳しく紹介

ここからは、これまでに紹介したシグナル・ソース・アナライザとリアルタイム・スペアナについて、位相雑音測定における特徴を紹介していく。

専用測定器は高速/高精度

まずはシグナル・ソース・アナライザである。すでに述べた通り、現在製品を供給している3社のうち、Agilent社とRohde & Schwarz社はPLL法を、Wavecrest社はオシロスコープ法を採用する。それでは順番に見ていこう。

Agilent社のE5052A/Bは、無線通信向け信号源と高速シリアル・インタフェース用リファレンス・クロックの両方への適用を視野に入れる。測定可能なキャリア周波数は最大7GHz。ダウン・コンバータを外付けすることで最大26.5GHz、もしくは最大110GHzに拡張可能である。位相雑音が低い(ジッターが小さい)信号源を高い精度で測定する用途を狙う。新機種であるE5052Bでは、既存機種であるE5052Aに比べて測定性能を高めながらも価格を据え置いた。このため既存機種については、将来的には新機種に置き換わると同社はみる。

ただしこれはRohde & Schwarz社のシグナル・ソース・アナライザや、同社機を含む従来型の位相雑音測定システムとは、無線通信向け市場で直接競合することになる。同社は、こうした競合機種との差異化について以下のように説明する。

まず、Rohde & Schwarz社のシグナル・ソース・アナライザと比較した場合の訴求点については、「測定スループットが高い」(アジレント・テクノロジーの谷本氏)と主張する。「測定が始まってしまえば、結果が表示されるまでの時間にユーザーが体感できるほどの差はない。ただし、測定が始まるまでに要する時間はかなり差がある。競合他社機は、測定セットアップの妥当性を確認するプリメジャーメントに時間を費やしている。このため周波数などの測定条件を変更すると、例えば1Hz〜30MHzのオフセット周波数範囲の測定結果を得るまでに8〜9分が必要だ。一方、当社(Agilent社)の機種は1Hz〜100MHzの場合に約13秒と大幅に高速である」(同氏)という*4)。

一方、従来型の位相雑音測定システムとは、市場でのすみ分けが可能とみる。「位相雑音測定システムは、シグナル・ソース・アナライザよりもさらに低い位相雑音を測定する、要求性能が極めて高い用途に向ける」(同氏)。同社のシグナル・ソース・アナライザは内蔵のローカル発振器しか利用できないからだ。これに対し位相雑音測定システムは、信号純度の高い基準信号をユーザーが用意することで、位相雑音の最小測定レベルをさらに下げられる。

さらに、前述のように、従来型の位相雑音測定システムは測定スループットが低い。このため測定スループットの高さを求める量産ラインにはシグナル・ソース・アナライザ、極めて高い測定精度を求める設計開発には従来型の位相雑音測定システムというすみ分けも可能だろう*5)。

ジッター解析に専用機を応用

このほかAgilent社は、PLL法採用のシグナル・ソース・アナライザは、高速シリアル・インタフェースのジッター解析用途では、オシロスコープやタイム・インターバル・アナライザなどのオシロスコープ法を採用した位相雑音測定器に比べて、極めて高い時間分解能でジッターを測定できると訴える。具体的には、相互相関法を適用することで、「例えば10Gビット/秒のデータ伝送速度の信号を測定する際に、ジッター・ノイズ・フロアを数fs(rms値)と非常に低く抑えられる」(アジレントの谷本氏)。オシロスコープ法では、前述の通り、ジッター・ノイズ・フロアは最小でも200f〜300fs(rms値)程度だった。

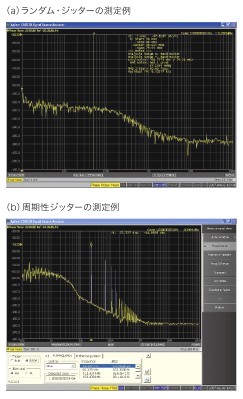

シグナル・ソース・アナライザに、ジッター解析機能を拡張するオプション・ソフトウェア「E5001A SSA-Jプレシジョン・クロック・ジッタ解析ソフトウェア」を搭載することで実現できる。このソフトウェアではほかにも、位相雑音に起因するランダム・ジッター(RJ:Random Jitter)と、周期性を有するジッター(PJ:Periodic Jitter)を分離して解析する機能を用意した(図7)。

図7 位相雑音測定の専用機でジッターを測定 米Agilent Technologies社のシグナル・ソース・アナライザ「E5052B」を使ったジッター測定の例である。(a)はランダム・ジッター(RJ)の測定結果。5GHzのクロック信号に対し、1k〜100MHzのオフセット範囲で位相雑音を測定した。この結果を基に、50k〜80MHzのオフセット範囲の雑音電力を積分したところ、RJの値は20fsだった。測定時間は0.45秒と短い。ジッター測定におけるデジタル・オシロスコープの時間分解能は、最も高い機種でも200f〜300fs程度にとどまっていた。(b)は周期性ジッター(PJ)を測定した例である。スプリアス状の雑音信号を周波数領域で観測できる。出典:アジレント・テクノロジー

図7 位相雑音測定の専用機でジッターを測定 米Agilent Technologies社のシグナル・ソース・アナライザ「E5052B」を使ったジッター測定の例である。(a)はランダム・ジッター(RJ)の測定結果。5GHzのクロック信号に対し、1k〜100MHzのオフセット範囲で位相雑音を測定した。この結果を基に、50k〜80MHzのオフセット範囲の雑音電力を積分したところ、RJの値は20fsだった。測定時間は0.45秒と短い。ジッター測定におけるデジタル・オシロスコープの時間分解能は、最も高い機種でも200f〜300fs程度にとどまっていた。(b)は周期性ジッター(PJ)を測定した例である。スプリアス状の雑音信号を周波数領域で観測できる。出典:アジレント・テクノロジーただし、データ信号のビット・パターンに依存性するジッター(DDJ:Data Dependent Jitter)については、オシロスコープ法とは異なり、PLL法を使うこのシグナル・ソース・アナライザでは測定できないため注意が必要である。なお、高速シリアル・インタフェース用リファレンス・クロックを評価する際にPLL法で問題になっていた周波数オフセット範囲については、既存機種のE5052Aでは40MHzにとどまっていたが、新機種であるE5052Bでは100MHzまで広げた。「主要な高速シリアル・インタフェース規格の標準ジッター試験に対応できる」(同氏)とする。

フル機能のスペアナを搭載

Rohde & Schwarz社のシグナル・ソース・アナライザであるFSUPは、Agilent社と同様にPLL法を採用する。用途については、無線通信システム向け信号源の特性評価に照準を絞った。このため現在のところ、ジッター解析向けのソフトウェアは用意していない。位相雑音の測定周波数が最大で8GHz、26.5GHz、50GHzと異なる3機種をそろえる。オプションのダウン・コンバータを外付けすれば、最大110GHzに対応可能だ。

競合他社機であるAgilent社のE5052A/Bに対する差異化点は大きく3つある。1つ目は、フル機能のハイエンド・スペアナとして使えることである。「当社従来のハイエンド・スペアナ『FSU』を基に開発した。シグナル・ソース・アナライザとして対応したすべての測定周波数範囲において、スペアナとしても機能する。スペアナとしての測定性能はFSUと同じだ」(ローデ・シュワルツ・ジャパンの岩田氏)。競合他社機は、ある帯域のスペクトラムを表示する簡易的なスペクトラム・モニター機能しか備えていない。

2つ目は、オプションのダウン・コンバータを外付けすることなく最大50GHzと高い周波数の信号を測定できることである。競合他社機は、ダウン・コンバータを外付けしない場合の測定周波数は最大7GHzにとどまっている。

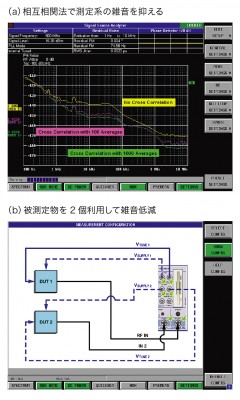

3つ目は、位相雑音が極めて低い信号源の測定に向けて、測定器自体の位相雑音を低減する手段を数多く用意していることだ(図8)。相互相関法と2DUT法に対応するほか、信号純度の高い外部基準信号の利用も可能だ。競合他社機は、相互相関法にしか対応していない。

図8 測定器の雑音を低減 独Rohde & Schwarz社のシグナル・ソース・アナライザは、測定器自体の位相雑音(残留雑音)を低減する手段を数多く用意する。(a)は、その1つである相互相関法を適用した測定結果の例である。積算回数を100回(赤色の測定結果)、1000回(緑色の測定結果)と変化させ、相互相関法を適用しない場合(黄色の測定結果)と比較した。積算回数を増やすと、位相雑音の最小測定レベルが低下することが分かる。被測定物(DUT:Device Under Test)である信号源を2個用意して測定し、2つの結果を処理することで測定器の位相雑音を3dB低減する「2(two)DUT法」を使う測定も可能だ。(b)は、2DUT法を適用する際の接続を説明する測定器の画面表示。出典:ローデ・シュワルツ・ジャパン

図8 測定器の雑音を低減 独Rohde & Schwarz社のシグナル・ソース・アナライザは、測定器自体の位相雑音(残留雑音)を低減する手段を数多く用意する。(a)は、その1つである相互相関法を適用した測定結果の例である。積算回数を100回(赤色の測定結果)、1000回(緑色の測定結果)と変化させ、相互相関法を適用しない場合(黄色の測定結果)と比較した。積算回数を増やすと、位相雑音の最小測定レベルが低下することが分かる。被測定物(DUT:Device Under Test)である信号源を2個用意して測定し、2つの結果を処理することで測定器の位相雑音を3dB低減する「2(two)DUT法」を使う測定も可能だ。(b)は、2DUT法を適用する際の接続を説明する測定器の画面表示。出典:ローデ・シュワルツ・ジャパンなお、相互相関法を適用できる周波数範囲についてはAgilent社とRohde & Schwarz社のシグナル・ソース・アナライザで違いがあるため注意が必要である。Agilent社のE5052A/Bは、位相雑音の測定範囲すべてに相互相関法を適用可能だ。すなわち、7GHz機とダウン・コンバータを外付けした26.5GHz機、110GHz機でそれぞれ、7GHz、26.5GHz、110GHzまで適用できる。

一方、Rohde & Schwarz社の8GHz機と26.5GHz機、50GHz機はいずれも、相互相関法を適用できるのは最大8GHzである。例えば50GHzの機種でも、相互相関法を利用できるのは8GHzにとどまる。これについてローデ・シュワルツ・ジャパンは、「そもそも8GHzを超えるような周波数領域では、相互相関法を必要とするほど位相雑音が低い信号源があまり存在していない」(同社の岩田氏)と述べる。一方、アジレント・テクノロジーは、「ミリ波帯の位相雑音測定では、相互相関法の適用なしに有用な測定はできない」(同社の谷本氏)とし、見解の相違を見せた。

位相雑音もジッターも波形も

もう1つのシグナル・ソース・アナライザであるWavecrest社のSSAシリーズは、オシロスコープ法を採用する。最大の特徴は、1台でさまざまな測定をこなせることにある。つまり位相雑音測定のほかに、シグナル・インテグリティ・アナライザと同様の高度なジッター解析機能や、PLL回路を測定して伝達関数やロックアップ時間などを求める機能、波形観測に使える帯域幅が15GHzのサンプリング・オシロスコープ機能を備えた。

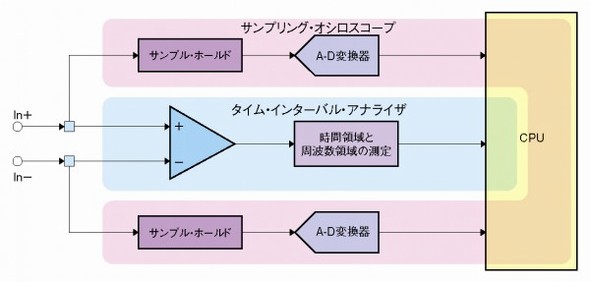

これに向けてユニークなハードウェア構成を採る。すなわち、同社従来のシグナル・インテグリティ・アナライザと同様に、タイム・インターバル・アナライザとサンプリング・オシロスコープを組み合わせたアーキテクチャだ(図9)。タイム・インターバル・アナライザを使って時間領域でジッター特性を測定し、FFT処理によって周波数領域の情報である位相雑音を求める仕組みである。「このタイム・インターバル・アナライザのジッター・ノイズ・フロアは200fs以下と小さく、サンプリング・オシロスコープの電圧誤差は1mV以下と高確度だ」(同社のCTO(最高技術責任者)を務めるMike Li氏)と主張する。

図9 シングル・インテグリティ・アナライザを基にした信号源測定器 米Wavecrest社がシグナル・インテグリティ(SI)・アナライザをベースに開発した信号源向け専用測定器のアーキテクチャである。タイム・インターバル・アナライザとサンプリング・オシロスコープを組み合わせた。出典:ウェーブクレスト

図9 シングル・インテグリティ・アナライザを基にした信号源測定器 米Wavecrest社がシグナル・インテグリティ(SI)・アナライザをベースに開発した信号源向け専用測定器のアーキテクチャである。タイム・インターバル・アナライザとサンプリング・オシロスコープを組み合わせた。出典:ウェーブクレスト位相雑音を測定可能なキャリア周波数範囲が最大2GHz、5GHz、15GHzと異なる3機種を用意した。3機種ともに、測定可能なオフセット周波数範囲は0.04Hzからキャリア周波数の1/2(ナイキスト周波数)までである。例えば、キャリア周波数が5GHzのときは、オフセット周波数が0.04Hz〜2.5GHzと極めて広い範囲において位相雑音を測定できる。位相雑音の最小測定レベルは、10kHzオフセットにおいて−160dBc/Hzだという。

この測定器は、「無線通信向け信号源の特性評価にも、もちろん利用可能だ。無線通信用途と一言で言っても、測定器に求める性能はユーザーごとにまったく違う」(同社の日本法人であるウェーブクレストでジャネラルマネージャーを務める新井信吾氏)とするが、やはり主戦場は、同社が以前から注力する高速シリアル・インタフェース市場になりそうだ。

実際に同氏は、「高速シリアル・インタフェースを集積したSERDES(シリアライザ/デシリアライザ)チップの開発用途に需要がありそうだ」(同氏)と見る。その理由は、PLL回路の伝達関数を求める機能にある。「スペアナやオシロスコープを使って伝達関数を求めるには、PLL回路の入力となる変調信号源が必要になる。ところが半導体チップに集積されたPLL回路に変調信号源の出力を供給することは実際には難しい」(同氏)。

そこで同社のシグナル・ソース・アナライザを使えば、「この問題から解放される」(同氏)。つまり、PLL回路の伝達関数を求める際に、変調信号を供給する必要がない。タイム・インターバル・アナライザを使ってPLL回路の出力信号に含まれるジッターの時間軸方向の変位を測定し、その情報から計算によって伝達関数を求めるからだ。半導体チップに集積されたPLL回路でも、出力信号を取り出すだけで評価できる。

このほか、測定可能なオフセット周波数範囲が広いため、周波数軸上でスプリアス状の信号として観測される周期性ジッター(PJ)の存在を広い周波数範囲にわたって検証できることも、半導体チップの開発に向く理由だとする。「周期性ジッターは、水晶発振器のような信号源では問題になりにくいが、半導体チップでは、近接する回路からのクロストークなどによって発生し、信号品質を劣化させる要因になる可能性がある。従って、広い周波数範囲にわたってこれを検証することが望ましい。PLL法を採用した位相雑音測定器では、これができなかった」(同氏)と説明する。

位相雑音の時間変動を可視化

Tektronix社のリアルタイム・スペアナであるRSA3000Aにオプションの信号源解析ソフトウェアを搭載すれば、横軸を対数目盛りのオフセット周波数に、縦軸を単位周波数当たりの値に正規化した雑音レベル(dBc/Hz)に設定した画面に位相雑音の測定結果を表示できる。スペクトラム測定に高速フーリエ変換(FFT)を利用するリアルタイム・スペアナだが、位相雑音の測定手法はスペアナ法に分類する。

同社がユーザーとして想定するのは、PLL回路やVCOを開発する技術者や、スペクトラム拡散クロック(SSC)信号を扱う技術者だ。「開発時のトラブル・シューティング用ツールという位置付けだ。従ってシグナル・ソース・アナライザとは異なり、水晶発振器など位相雑音が低い信号源を製造ラインで検査するといった用途は、想定していない」(日本テクトロニクスの篠瀬氏)。従来はリアルタイム・サンプリング方式のオシロスコープを使用していた、回路や部品の開発者を狙う。

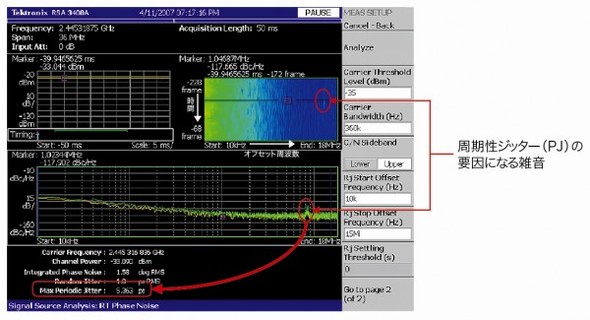

こうした技術者に向けて訴求する特徴が、位相雑音の時間的変動を観測できる機能「Noisogram(ノイソグラム)」である(図10)。横軸を対数目盛りのオフセット周波数に、縦軸を時間に設定し、位相雑音の大きさを色で表現したものだ。ある時間範囲において、あるオフセット周波数範囲の位相雑音がどのように変化したかを可視化する機能である。

図10 位相雑音の時間変動が見える 米Tektronix社のリアルタイム・スペアナに位相雑音測定用のソフトウェアを搭載した。画面右上が、位相雑音の時間変動を見せる「Noisogram(ノイソグラム)」である。横軸は対数目盛りのオフセット周波数で、縦軸は時間である。位相雑音の大きさは色で表現した。この例では、周期性ジッター(PJ)の要因になる雑音を見つけ出せた。全測定期間のうち、わずかな期間しか出現しない雑音である。なおノイソグラムではオフセット周波数範囲が制限され、最大でリアルタイム帯域幅(リアルタイム・スペアナにおいて一度にFFT処理できる帯域幅)の1/2になる。つまり、通常の位相雑音測定とは異なり、100MHzまで測定できないため注意が必要だ。出典:日本テクトロニクス

図10 位相雑音の時間変動が見える 米Tektronix社のリアルタイム・スペアナに位相雑音測定用のソフトウェアを搭載した。画面右上が、位相雑音の時間変動を見せる「Noisogram(ノイソグラム)」である。横軸は対数目盛りのオフセット周波数で、縦軸は時間である。位相雑音の大きさは色で表現した。この例では、周期性ジッター(PJ)の要因になる雑音を見つけ出せた。全測定期間のうち、わずかな期間しか出現しない雑音である。なおノイソグラムではオフセット周波数範囲が制限され、最大でリアルタイム帯域幅(リアルタイム・スペアナにおいて一度にFFT処理できる帯域幅)の1/2になる。つまり、通常の位相雑音測定とは異なり、100MHzまで測定できないため注意が必要だ。出典:日本テクトロニクス例えばノイソグラム上で等間隔の横しまが読み取れたとしよう。この場合は、交流電源雑音(いわゆるハム)などのように、何らかの周期性を有する雑音が重畳している可能性がある。「時間経過に伴って変動する、非定常的な信号の評価に向く。間欠的に発生する、通常は捕捉しにくい雑音を測定できる」(同氏)。

このほかこのオプション・ソフトウェアでは、PLL回路のロックアップ時間や、ランダム・ジッター(RJ)、周期性ジッター(PJ)を測定する機能を用意した。ジッター・ノイズ・フロアは200fs程度と、ハイエンドのデジタル・オシロスコープ並みに抑えた。

注釈

*4)独Rohde & Schwarz社は、シグナル・ソース・アナライザの測定時間やプリメジャーメント時間について、仕様化した値をデータシートに記載していない。それらの参考値についてもコメントを避けている。ただし、アジレント・テクノロジーの主張をうのみにするのも危険である。測定時間はさまざまな測定条件によって大きく変化するほか、測定器が搭載するファームウエアのバージョンによっても変わるからだ。測定時間を重要視するユーザーは、特定の条件における測定時間を測定器メーカーに個別に確認すべきだろう。

*5)シグナル・ソース・アナライザも従来型の位相雑音測定システムも、測定手法がPLL法だという点では同じだ。測定スループットの違いは、主にハードウェアの実装方法に起因する。例えば米Agilent Technologies社のE5052A/Bは、アナログ方式のループ・フィルタを使わないデジタル方式のPLL回路構成を採用した。アナログ・フィルタの時定数に依存した時間遅れが発生しないため、高速化できたという。このほか、高速フーリエ変換(FFT)処理を実行するDSPチップの性能を高めたことなども高速化に寄与した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか