高分子太陽電池の変換効率を約3割向上:せっけんの構造に近い近赤外色素を開発(1/2 ページ)

京都大学の大北英生准教授らによる研究グループは、高分子太陽電池の変換効率を従来に比べて約3割向上させることに成功した。せっけんの構造に近い近赤外色素を開発し、その導入量を高濃度にすることで実現した。

京都大学 大学院工学研究科の大北英生准教授、伊藤紳三郎教授らの研究グループは2015年8月、高分子太陽電池の変換効率を従来に比べて約3割向上させることに成功したことを発表した。せっけんの構造に近い近赤外色素を開発し、その導入量を高濃度にすることで実現した。

有機薄膜太陽電池の一種である高分子太陽電池は、可視光領域外の近赤外領域の太陽光を吸収できる色素(近赤外色素)を高い濃度で導入することができれば、変換効率を高めることができるとみられている。しかし、現実には導入した高濃度の色素が界面以外の領域に散在し、逆に発電効率が低下するという課題を抱えていた。

近赤外域に吸収帯を持つ色素を第三成分

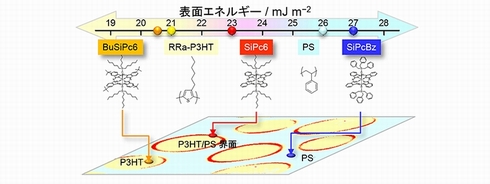

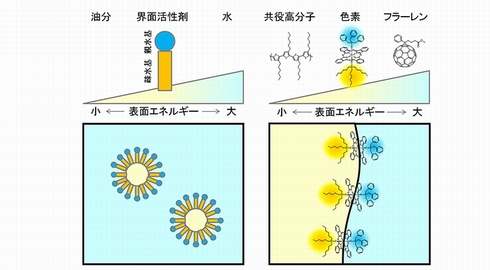

大北准教授らはこれまで、近赤外域に吸収帯を持つ色素を第三成分として導入した三元ブレンド高分子太陽電池を開発し、有機材料が吸収できる波長幅を広げてきた。しかし、色素の導入量は重量比で数%程度にとどまり変換効率の向上には限界があった。こうした中で、ドナー材料とアクセプター材料の中間に色素の表面エネルギーがある場合には、せっけんが水と油の界面に集まるように、自発的に色素が界面に偏在した構造を形成することを突き止めていた。

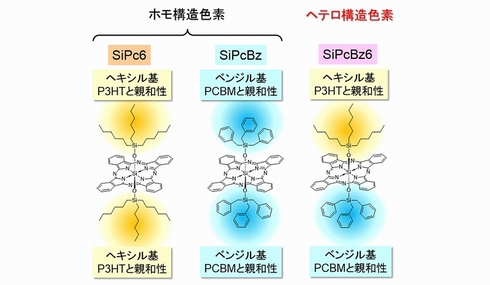

表面エネルギーを下げるアルキル基を大量に導入した色素「BuSiPc6」は、表面エネルギーの小さなレジオランダムポリチオフェン(RRa-P3HT)領域に、表面エネルギーを上げるベンジル基を導入した色素「SiPcBz」は、表面エネルギーの大きいポリスチレン(PS)領域に、中間の表面エネルギーを示す色素「SiPc6」はRRa-P3HTとPSの界面に、それぞれ偏在することが分かった。このことは、ヘキシル基がポリチオフェン(P3HT)と、ベンジル基はPSと、それぞれ親和性があることを示すものだという。

ヘテロ構造の近赤外色素「SiPcBz6」

今回はこうした研究成果に基づき、せっけんの親水基と疎水基を同時に持つ構造を模倣して、ドナー材料と高い親和性を有する軸配位子と、アクセプター材料と高い親和性のある軸配位子を併せ持つ、ヘテロ構造の近赤外色素「SiPcBz6」を新たに開発した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか