高分子太陽電池の変換効率を約3割向上:せっけんの構造に近い近赤外色素を開発(2/2 ページ)

» 2015年09月02日 17時00分 公開

[馬本隆綱,EE Times Japan]

最適導入量が重量比15%まで増加

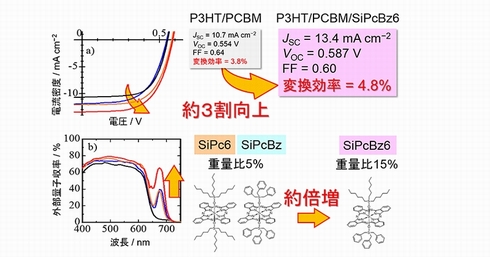

研究グループは、ドナー高分子にP3HT、アクセプターにフラーレン誘導体(PCBM)、近赤外色素にシリコンフタロシアニン誘導体(SiPc)を用いた三元ブレンド高分子太陽電池の発電特性を調べた。この結果、SiPc6やSiPcBzといったホモ構造の色素では、従来と同じく重量比で5%が最適導入量となり、二元ブレンド素子と比較して電流増加は約1割にとどまった。これに対して、ヘテロ構造の色素であるSiPcBz6を用いると、最適導入量が重量比15%まで増加し、二元ブレンド素子と比べて電流は約3割増加することが分かった。この結果、二元ブレンド素子に比べて、変換効率を約3割向上させることに成功した。

合成方法を見直し

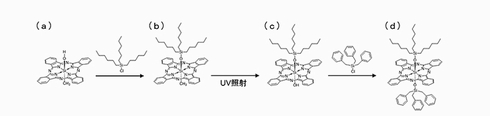

今回の研究では、ヘテロ構造の色素を開発するための合成方法を見直したことが大きなカギとなった。具体的には、メチルキャップした1官能性シリコンフタロシアニンを出発原料とし、ヘキシル基を軸配位子として導入。その後、UV照射によりメチル基を脱離しベンジル基を軸配位子として導入することで、ヘテロ構造の近赤外色素を合成することに成功した。

今回の研究成果は、高分子太陽電池の変換効率を高める技術として注目される。吸収帯域の異なる色素を同時に導入した多元ブレンドへと拡張することによって、さらなる効率の向上が見込まれている。最終的には単セル素子で変換効率が15%を超える高分子太陽電池の実用化をターゲットにしており、そのための有力な技術の1つとみられる。

なお、本研究成果は2015年8月27日(英国時間)に、ドイツ科学誌「Advanced Materials」オンライン速報版で公開された。

関連記事

Siナノ粒子で太陽電池の変換効率が改善

Siナノ粒子で太陽電池の変換効率が改善

物質・材料研究機構(NIMS)のMrinal Dutta博士らによる研究グループは、直径が最大5nmのシリコンナノ粒子を用いて、シリコン系太陽電池のエネルギー変換効率を向上させる方法を開発した。これまで10%程度であった太陽電池のエネルギー変換効率を、最大12.9%に高めることができた。 宇宙で太陽光発電して、マイクロ波で地上に! 20年後の実用化を目指すSPS

宇宙で太陽光発電して、マイクロ波で地上に! 20年後の実用化を目指すSPS

宇宙空間に太陽電池を設置し、マイクロ波で地上に送電する。そうすれば天候に左右されることなく、24時間、安定した太陽光発電が可能だ――。京都大学の篠原真殻教授が、“エネルギーに困らない社会”を目指す、壮大な「宇宙太陽発電所(SPS)構想」を語った。 太陽電池、これまで10年これから10年(前編)

太陽電池、これまで10年これから10年(前編)

EE Times Japan創刊10周年を記念し、主要技術の変遷と将来を紹介する。太陽電池は燃料を必要としない未来の技術としてもてはやされてきた。しかし、国の産業政策は必ずしも成功してはいない。では技術開発の進展はどうだったのか。これまでの10年とこれからの10年を紹介する。 有機薄膜太陽電池で変換効率10%を達成、実用化に大きく前進

有機薄膜太陽電池で変換効率10%を達成、実用化に大きく前進

理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター創発分子機能研究グループの尾坂上級研究員らによる共同研究チームは、半導体ポリマーを塗布して製造する有機薄膜太陽電池(OPV)で、エネルギー変換効率10%を達成した。同時に、変換効率を向上させるための分子構造や物性、分子配向と素子構造の関係などについても解明した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

記事ランキング

- DDR5の異常な価格急騰はなぜ起きた? 推測できるシナリオは

- 中国がEUV試作機 世界の半導体市場は完全に分断されるのか

- Rapidus、600mm角インターポーザーパネルを初披露 NVIDIAの受託にも意欲

- 半導体の性能向上は「AI演算の需要」を満たせるのか

- クリーンスーツ 隠れた特技 早着替え……あるある満載の半導体かるたが完成

- Rapidus、千歳で製造した2nm GAAトランジスタの試作品を初展示

- GaN特性は音にも効く? GaN FETのオーディオアンプが出始めた

- 2026年のHBM市況、カギを握るのは最新世代「HBM4」

- EUV露光に残された課題――ペリクルの現在地と展望とは

- ニデックの経営「岸田社長に全て委ねる」、代表取締役辞任の永守氏

Special SitePR

あなたにおすすめの記事PR