強誘電体中の新たな量子現象、理研などが発見:量子揺らぎによる強誘電ドメイン壁の運動を解明(1/2 ページ)

理化学研究所(理研)の賀川史敬氏らによる共同研究グループは、有機物質の強誘電体において、水素原子と同程度の軽い有効質量を持つ強誘電ドメイン壁を見いだした。

理化学研究所(理研) 創発物性科学研究センター動的創発物性研究ユニットのユニットリーダーを務める賀川史敬氏らによる共同研究グループは2016年2月、有機物質の強誘電体において、水素原子と同程度の軽い有効質量を持つ強誘電ドメイン壁を見いだしたことを発表した。

今回の研究成果は賀川氏の他、理研 創発物性科学研究センター強相関物性研究グループの十倉好紀グループディレクター、産業技術総合研究所(産総研) フレキシブルエレクトロニクス研究センターの堀内佐智雄研究チーム長らの共同研究によるものである。

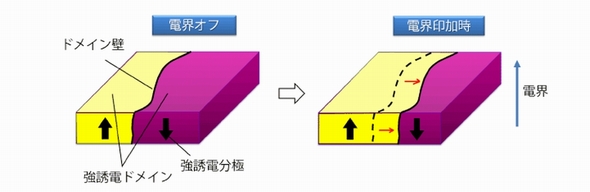

強誘電体は、電界が印加されていない状態でも電気分極を持つ物質で、強誘電体中では電気分極の向きが異なる領域が存在する。この構造は、電界を印加しない限り、安定して存在する。領域の境界である強誘電ドメイン壁も静止している。ところが電界を印加すると、強誘電ドメイン壁は、電界の向きと同じ方向に強誘電分極を持った領域を拡大するように動くという。

この運動には「熱揺らぎ」が大きく関与することが分かっている。このため、一般に用いられる電界強度(抗電界)だと、低温環境において強誘電ドメイン壁を動かすことはできなくなる。ところが、量子力学的な原理によって生じる「量子揺らぎ」であれば、極めて低い温度でも抑制されることはないという。ただし、大きな量子揺らぎが存在する場合に、強誘電ドメイン壁が電界によってどのような挙動を示すのかは、まだ解明されていない。

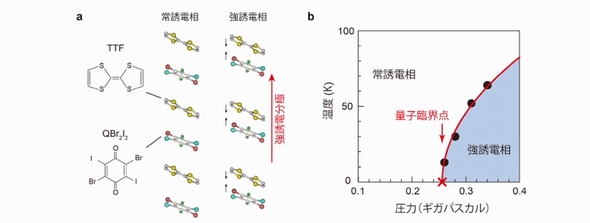

そこで共同研究グループは、大きな量子揺らぎが存在する場合で、強誘電ドメイン壁の振る舞いについて調べることとした。実験には、同研究グループが2015年に開発した単結晶の有機物質「TTF-QBr2I2(テトラチアフルバレン-2,5-ジブロモ-3,6-ジヨード-p-ベンゾキノン)」を用いた。この誘電体は、印加する圧力を変化させることで、量子揺らぎの大きさを調整することが可能な物質で、量子臨界点(相転移温度が0Kとなる点)の圧力は約0.26GPaである。このような特性をもつ物質を用い、量子揺らぎが大きくなる量子臨界点の近傍領域と、量子揺らぎが比較的小さい圧力領域を比較することで、量子揺らぎが強誘電ドメイン壁の運動に与える影響を調べた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング