パワー半導体向け0.13μm技術、放電耐量を向上:静電気放電特性を改善、保護素子を32%に縮小

東芝は、アナログパワー半導体向け0.13μmプロセスを用いた静電気放電保護素子を開発した。従来の素子に比べて、静電気放電耐量は4倍に向上するとともに、放電耐量のばらつきを1/12に抑えることが可能となる。

静電気放電耐量は4倍、放電耐量ばらつき1/12

東芝は2016年6月、アナログパワー半導体向け0.13μmプロセスを用いた静電気放電保護素子を開発したと発表した。トランジスター構造を最適化したことで、従来の素子に比べて静電気放電耐量は4倍に向上し、放電耐量のばらつきは12分の1に抑えた。3次元シミュレーションを用いた解析で、耐量が向上したメカニズムも明らかにした。

半導体素子は、帯電した人体などからの静電気放電によって、素子が破壊する可能性がある。このような半導体チップには、静電気破壊を防止するための保護素子が配置されている。ところが、電源電圧や電流が大きくなると保護素子自体もサイズが大きくなり、半導体チップを小型化するのが難しくなっていた。

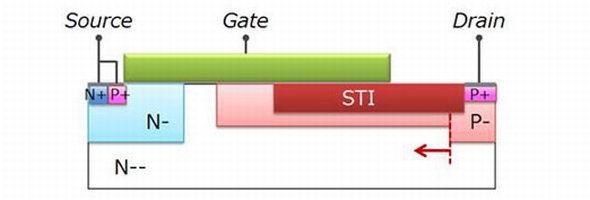

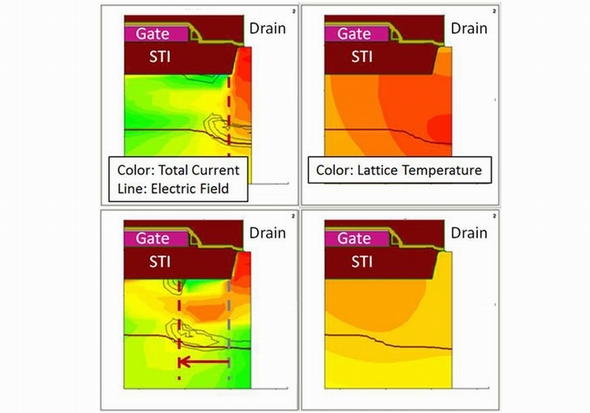

東芝は今回、シリコン内部において電界が集中する箇所を電流が流れ、格子温度が上昇することが熱破壊の主な要因になることを、3次元シミュレーション技術によって解明した。そこで、トランジスターのドレイン側拡散層をソース側に延ばす構造とした。これによって、シリコン内の低抵抗領域を横方向に拡大した。また、高電界箇所のドレイン下部を流れる電流の経路を横方向に広げた。

このような構造とすることで、高電界箇所と電流経路が離れることとなり、静電気放電耐量を従来の4倍に向上させた。放電耐量のばらつきも12分の1に低減することに成功したという。この結果、充電電圧が±2kVの人体モデルに対応する静電気放電保護素子を、従来サイズから32%に縮小することができたという。

東芝は、0.13μm世代のアナログパワー半導体プロセスとして、車載向けを中心とした「BiCD-0.13」(DMOS耐圧は最大100V)、モーター制御向けを中心とした「CD-0.13BL」(DMOS耐圧は最大60V)、電源向けを中心とした「CD-0.13」(DMOS耐圧は最大40V)を、それぞれ用意している。今回開発した技術は、CD-0.13プロセスに適用して2017年度より製品化する予定である。

関連記事

東芝、3D NAND新工場建設を決定

東芝、3D NAND新工場建設を決定

東芝は2016年3月17日、3次元構造のNAND型フラッシュメモリ専用工程に対応する新工場建設を決めた。 STT-MRAMでSRAM比1/10以下の消費電力を達成

STT-MRAMでSRAM比1/10以下の消費電力を達成

東芝と東京大学は2016年2月1日、「あらゆる種類のメモリと比べ世界最高の電力性能」というMRAMを開発したと発表した。 ワイヤレス充電式の中型電気バス実証走行へ

ワイヤレス充電式の中型電気バス実証走行へ

東芝は2016年5月31日、同年6月1日からワイヤレス給電で充電を行う電気バス(以下、EVバス)の実証走行を開始する。 東芝 低消費のBLE向け無線受信アーキテクチャ

東芝 低消費のBLE向け無線受信アーキテクチャ

東芝は、Bluetooth Low Energy(BLE)向けの無線受信アーキテクチャを開発した。従来のアナログ回路を用いた無線受信機に比べて、消費電力を約10%も削減することが可能となる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- 中国が「半導体製造装置の自給自足」に苦戦している理由(後編)

- 中国が「半導体製造装置の自給自足」に苦戦している理由(前編)

- 半導体業界 2026年の注目技術

- 3nmチップ搭載の最新スマホ3機種を分解 三者三様の設計思想とは

- AI需要で好調も 村田製作所社長が語る「MLCC依存」脱却の一手

- 2026年のメモリ市場は「制御された供給不足」に 主役はHBM4

- ローム、TSMCライセンス受けGaN一貫生産へ 27年目標

- Rapidus、総額2676億円を調達 「日本経済に20兆円貢献」期待

- 先進パッケージのシステム・製造協調最適化(STCO)

- ニデック、至るところに会計不正「最も責めを負うべきは永守氏」

放電保護素子の断面図 出典:東芝

放電保護素子の断面図 出典:東芝 3次元シミュレーションの結果。上段は既存の素子、下段は改良した素子 出典:東芝

3次元シミュレーションの結果。上段は既存の素子、下段は改良した素子 出典:東芝