スパコンと気象レーダーで、ゲリラ豪雨を予測:天気予報に革命をもたらすか

理化学研究所(理研)らの国際共同研究グループは、「ゲリラ豪雨予測手法」を開発した。スーパーコンピュータ(スパコン)「京」とフェーズドアレイ気象レーダーを用い、実際のゲリラ豪雨の動きを詳細に再現することに成功した。

桁違いのデータ量を生かす、データ同化手法

理化学研究所(理研)計算科学研究機構データ同化研究チームの三好建正チームリーダーと情報通信研究機構、大阪大学らの国際共同研究グループは2016年8月、「ゲリラ豪雨予測手法」を開発したと発表した。スーパーコンピュータ(スパコン)「京」とフェーズドアレイ気象レーダーの両方から得られる膨大なデータを組み合わせ、解像度100mで30秒ごとに新しい観測データを取り込むことで、実際のゲリラ豪雨の動きを詳細に再現することに成功した。

スパコンを使った天気予報シミュレーションは、一般的に解像度が1km以上と粗く、観測データは1時間ごとに取り込んで更新するという。このため、積乱雲が発生し数分間で急激に発達するようなゲリラ豪雨の場合だと、発生する地域や時間を正確に予測することは困難であった。

国際共同研究グループは今回、「京」によるシミュレーションと、情報通信研究機構や大阪大学らが開発したフェーズドアレイ気象レーダーを使った。そして、両方から得られる膨大なデータを組み合わせるために、これまでとは桁違いのビッグデータを活用できる手法を開発した。これによって、実際のゲリラ豪雨の動きを、より詳細に再現することを可能とした。

最近の研究では、「京」を用いて解像度が100mあるいは10mの精度でシミュレーションを実行することも可能となった。高精度なシミュレーションを行うことで、ゲリラ豪雨を引き起こす可能性がある積乱雲を1つ1つ詳細に解析できるという。一方、大阪大学で運用中のフェーズドアレイ気象レーダーは、30秒ごとに分解能100mで半径60kmの範囲を検知することが可能である。

国際共同研究グループは、「京」を用いた解像度100mの高精細シミュレーションと、フェーズドアレイ気象レーダーで収集した膨大なデータを同化する「ビッグデータ同化」手法を開発した。これによって、30分後までのゲリラ豪雨を予測することが可能になったという。

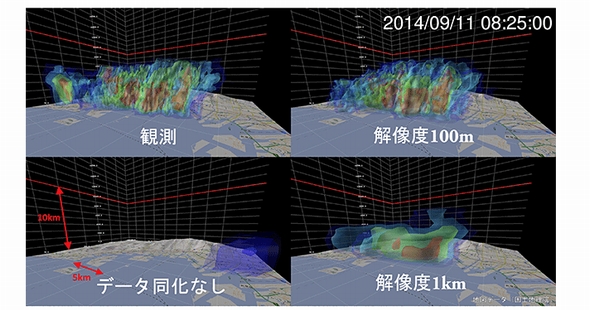

2014年9月11日午前8時25分の神戸市付近における雨雲の分布図。左上はフェーズドアレイ気象レーダーの実測データ、左下はデータ同化をしないシミュレーションの結果、右上は解像度100mの「ビッグデータ同化」によるシミュレーション結果、右下は解像度1kmのデータ同化によるシミュレーション結果 出典:理研

2014年9月11日午前8時25分の神戸市付近における雨雲の分布図。左上はフェーズドアレイ気象レーダーの実測データ、左下はデータ同化をしないシミュレーションの結果、右上は解像度100mの「ビッグデータ同化」によるシミュレーション結果、右下は解像度1kmのデータ同化によるシミュレーション結果 出典:理研今回の研究では、ビッグデータを同化するために、約10分の演算時間を必要とする。研究グループでは今後、システムの実用化に向けて、収集した観測データを30秒以内に処理できるようデータ転送方法や高速演算技術の開発などを行い、リアルタイムなゲリラ豪雨予測を実現していく計画である。

関連記事

両極性動作する有機モット転移トランジスタを実現

両極性動作する有機モット転移トランジスタを実現

理化学研究所は2016年8月5日、有機物のモット絶縁体を利用して両極性動作する「モット転移トランジスタ」を実現したと発表した。軽量、柔軟で集積化が容易な有機モットトランジスタの開発に向けて1歩前進した。電圧だけでp型n型を制御できることから、モット絶縁体のpn接合が可能になれば、新たな太陽電池や発光デバイスの開発につながる可能性もあるという。 理研、半永久的に駆動するアクチュエータ―を開発

理研、半永久的に駆動するアクチュエータ―を開発

理化学研究所は、環境に存在する湿度の揺らぎをエネルギー源として半永久的に駆動する薄膜アクチュエーターを開発したと発表した。身の回りに存在する非常に小さな湿度の揺らぎから、運動エネルギーを取り出せることを意味する。人工筋肉などの分野に応用できる可能性があるという。 磁気モーメント間の相互作用、スピン流が関与

磁気モーメント間の相互作用、スピン流が関与

理化学研究所(理研)の菊池徹特別研究員らによる研究チームは、磁性体(磁石)に内在する「電子スピンの流れ」(スピン流)の役割を解明した。 強誘電体中の新たな量子現象、理研などが発見

強誘電体中の新たな量子現象、理研などが発見

理化学研究所(理研)の賀川史敬氏らによる共同研究グループは、有機物質の強誘電体において、水素原子と同程度の軽い有効質量を持つ強誘電ドメイン壁を見いだした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCが熊本第2工場で3nm導入へ CEOが表明

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす