ロームが魅せる「良い音」、ハイレゾ対応SoC発表:独自の設計技術を用いた製品も(2/2 ページ)

オーディオ分野の取り組み

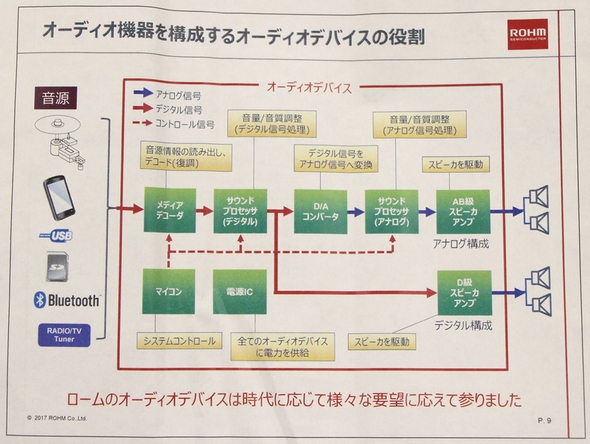

オーディオ機器は、メディアデコーダーやサウンドプロセッサ、D-Aコンバーター、アンプ、マイコン、電源ICなどで構成されている(詳しい役割は、下記の図を参照)。ロームは1970年代にオーディオLSIに参入し、時代に応じた製品を展開してきた。

オーディオソリューションLSI商品開発部で統括部長を務める加藤武徳氏は「担当のエンジニアが、1つの製品を量産まで責任を持つ“一貫開発”を行うことが当社の強みである。開発者の顔が見えるものづくりを重視している」と語る。これまで、ホームオーディオや自動車向けオーディオなど幅広い機器に採用されてきたとする。加藤氏は、ヤマハのAVプリアンプ、アルパインのカーナビゲーションにサウンドプロセッサ、Technicsの高級オーディオ機器にはデジタルICが採用されたことを事例として挙げた。

加藤氏は「(ハイレゾオーディオが注目を集めるようになった)2010年以降、CDプレーヤーが発売された1983年に比べると半導体技術が進化し、音源はCDクオリティーに固執する必要がなくなった」と語る。1983年と2013年の各デバイスの性能を比較すると、DRAM容量は256kバイトから4Gバイト、HDD容量は10Mバイトから1Tバイト、CPU処理能力は3MIPSから15万MIPSへと進化した(代表値または概算)。つまり、高音質の要求に応えるハイレゾ音源が増加することが考えられるという。

独自の「音質設計技術」を採用

ハイレゾオーディオの時代において、ロームは「数値性能評価を超えた聴感評価が求められる」と指摘する。2016年10月に発表したハイレゾ対応のサウンドプロセッサ「BD34704KS2」「BD34705KS2」では、新たな“音質設計技術”を取り入れた。

この音質設計技術では、まず自社に設置した専用のリスニングルームで繰り返し試聴を行い、「透明感」「迫力」「ひずみ感」などを評価。これらの評価結果にひも付いた、ICの音質に影響する計28個のパラメーターを最適化することで、狙い通りの音質を持つ製品を開発できるようにしたとする。パラメータの代表例としては、ボリューム回路で発生する抵抗素子のノイズや、ボンディングワイヤの材質などを挙げた。

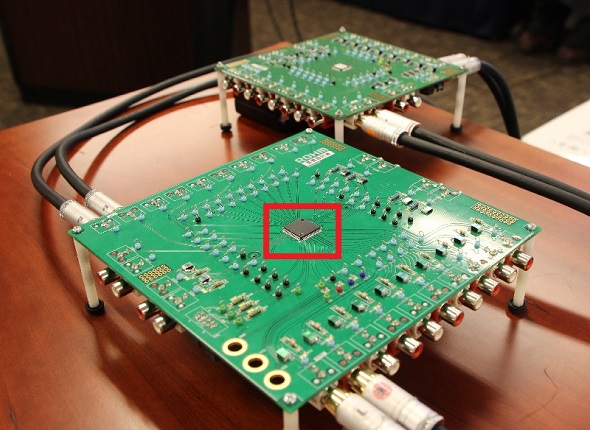

赤枠で囲んでいる部分がサウンドプロセッサになる。ひずみ率は0.0004%、S/N比(ノイズ性能)は−131dBと業界最高クラスの性能を実現したという。ロームは、2017年2月にも車載オーディオ機器向けサウンドプロセッサ「BD34602FS-M」を開発したことを発表している (クリックで拡大)

赤枠で囲んでいる部分がサウンドプロセッサになる。ひずみ率は0.0004%、S/N比(ノイズ性能)は−131dBと業界最高クラスの性能を実現したという。ロームは、2017年2月にも車載オーディオ機器向けサウンドプロセッサ「BD34602FS-M」を開発したことを発表している (クリックで拡大)ロームでは、ハイレゾに対応したデバイスとして、これまでに紹介したオーディオSoC(BM94803AEKU)、サウンドプロセッサ(BD34704KS2/BD34705KS2)などを展開しているが、今後ラインアップを順次拡大していく予定だ。ハイレゾに最適な超低ノイズの電源ICや、ハイレゾ対応アンプ、D-Aコンバーターを開発予定とした。

関連記事

ファーウェイ製スマホ分解で見えたアップル/サムスンを超えた“中国のチップ開発力”

ファーウェイ製スマホ分解で見えたアップル/サムスンを超えた“中国のチップ開発力”

スマートフォン大手の中国Huawei(ファーウェイ)は、ハイエンドモデルだけでも年間2モデル発売する。2016年も6月に「P9」を、12月に「Mate9」を発売した。今回は、これら2つのハイエンドスマートフォンを分解し、どのような違いがあるか比べてみる。 新原理のトランジスタによるLSI動作実証に成功

新原理のトランジスタによるLSI動作実証に成功

産業技術総合研究所は2016年12月5日、新原理のトランジスタ「トンネルFET」を用いたLSIの動作実証に成功したことを明らかにした。 次期MCUはFD-SOI、STトップ「シリコン回帰」強調

次期MCUはFD-SOI、STトップ「シリコン回帰」強調

MEMS製品やARMマイコンに強みを持つSTMicroelectronics(STマイクロエレクトロニクス)。同社のCEOであるCarlo Bozotti氏は、FD-SOI(完全空乏型シリコン・オン・インシュレーター)などが、他社との差異化技術になると強調する。 MediaTek、10nmプロセスSoCを2017年Q2に出荷へ

MediaTek、10nmプロセスSoCを2017年Q2に出荷へ

MediaTekが、10nmプロセスを適用したスマートフォン向けSoC(System on Chip)「Helio X30」を2017年第2四半期から出荷する予定だという。ファウンドリーはTSMCを利用する。 Appleの新しいカスタムチップ3種を考察

Appleの新しいカスタムチップ3種を考察

Appleは2016年9月7日(米国時間)、「iPhone 7/iPhone 7 Plus」「Apple Watch Series 2」「AirPods」を発表した。そこにはそれぞれ、Apple独自のカスタムチップが採用される。これらのカスタムチップ「A10 Fusion」「W1」「S2」について、発表された情報を整理しつつ、どのようなものか見ていく。 ソニーの低消費ICはウェアラブルの希望になるか

ソニーの低消費ICはウェアラブルの希望になるか

ソニーは、ウェアラブル端末向けにGPS(全地球測位システム)受信IC「CXD5602」を新しく展開した。28nmのFD-SOIを採用し、従来製品より大幅に消費電力を低減。パワーマネジメントICと無線通信用LSIを組み合わせたシステムでの展開も進める。その見据える先はIoTという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか