二酸化ハフニウムを使った強誘電体トランジスタの研究開発(前編):福田昭のストレージ通信(76) 強誘電体メモリの再発見(20)(1/2 ページ)

今回から、「二酸化ハフニウム系強誘電体材料」を使った強誘電体トランジスタ(FeFET)の研究開発状況を報告する。二酸化ハフニウム系強誘電体薄膜は、厚みがわずか7nm程度でも強誘電性を有することが確認されていて、このため、FeFETを微細化できることが大きな特長となっている。

隠されていた二酸化ハフニウムの強誘電体トランジスタ作製

前回では、従来型の強誘電体材料である、「ペロブスカイト系強誘電体材料」を使った強誘電体トランジスタ(FeFET:Ferroelectric FET)の研究開発の状況を説明した。今回からは、新材料である「二酸化ハフニウム系強誘電体材料」を使った強誘電体トランジスタ(FeFET)の研究開発状況をご報告しよう。

本シリーズの第13回「強誘電体メモリの再発見(13)」では、2011年に国際学会でドイツの研究機関Fraunhofer Instituteを中心とする研究グループが、強誘電体の二酸化ハフニウム薄膜を作製したと発表したことが、正式な発見の公表だと述べた。ただしFraunhofer Instituteを中心とする研究グループは、2011年よりも数年ほど前には、強誘電体の二酸化ハフニウム薄膜の作製に成功していた。そして未公表の状態で、研究開発を続けていた。

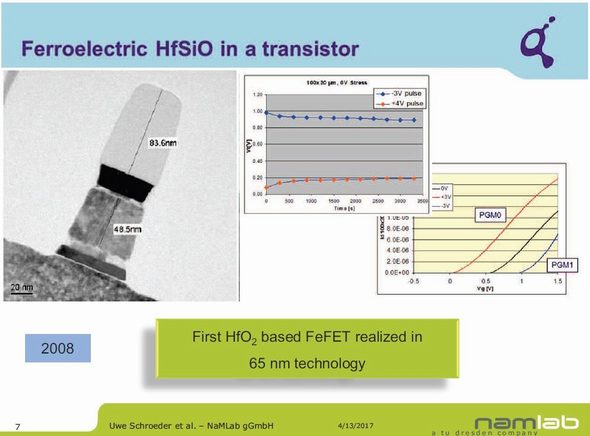

そのことを裏付ける資料がある。2017年5月に開催された「国際メモリワークショップ(IMW)」のショートコースでFraunhofer Instituteを中心とする研究グループは強誘電体メモリに関する技術解説の講演を実施した。その中で、二酸化ハフニウム薄膜をゲート絶縁膜に採用した強誘電体トランジスタの試作結果を示したのだ。

ショートコースで示された講演スライドによると、日付は2008年で、ドイツのDRAMメーカーであるQimonda(2009年に倒産)が65nmの製造技術で試作した。ゲート電極の厚みは83.6nm、二酸化ハフニウム薄膜(シリコン添加)の厚みは48.5nmである。この48.5nmという厚みは、従来型のペロブスカイト系強誘電体ではほぼ、実現不可能な薄さである。言い換えると、この程度にまで薄くできたからこそ、65nmと微細な加工技術が適用できた。ペロブスカイト系では、適用可能な加工技術は130nmにとどまっている。

試作した強誘電体トランジスタは、不揮発性メモリセルとして正常に動作した。初期の試作にもかかわらず、50分程度のデータ保持期間を実現している。ペロブスカイト系の強誘電体トランジスタが当初はデータの保持がうまくいかなかったという厳しい状況と比較すると、雲泥の差がある。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- TSMCが熊本第2工場で3nm導入へ CEOが表明

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす