反強誘電体キャパシターから不揮発性メモリを作る方法:福田昭のストレージ通信(81) 反強誘電体が起爆するDRAM革命(2)(2/2 ページ)

» 2017年10月10日 10時30分 公開

[福田昭,EE Times Japan]

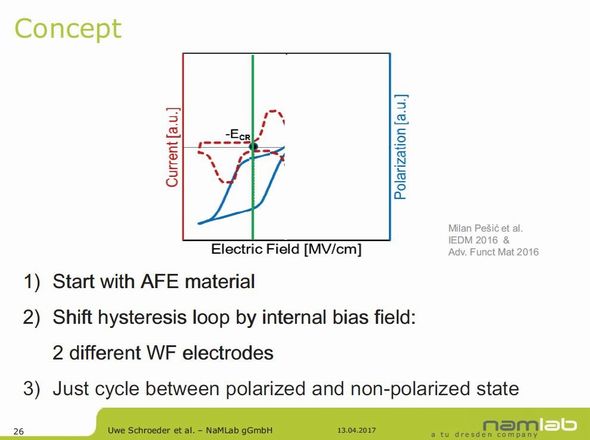

分極曲線のシフトによって見かけの残留分極が生じる

こうすると、外部電界がゼロのときに、2つの状態が生じる。1つは、かなり大きな残留分極のある状態。もう1つは、ごくわずかに残留分極がある状態である。従って、外部電界を適切な範囲で変化させることで、「残留分極がほぼゼロに近い状態」と「残留分極が一定の大きさを維持する状態」の2つの状態を、外部電界をゼロにしたときに作り出せることになる。すなわち、不揮発性メモリを実現できることに等しい。

外部電界がゼロの位置(緑色の垂直な線)を左にシフトさせた状態で、外部電界を適切に制御する(前述のグラフの左半分の範囲だけを電界が変化するように制御する)。すると、外部電界がゼロのときに、残留分極がほぼゼロの状態(青線と緑線が交差する上の点)と、ある程度の大きさの残留分極が生じている状態(青線と緑線が交差する下の点)の2つの状態を作り出せる。出典:NaMLabおよびドレスデン工科大学(クリックで拡大)

外部電界がゼロの位置(緑色の垂直な線)を左にシフトさせた状態で、外部電界を適切に制御する(前述のグラフの左半分の範囲だけを電界が変化するように制御する)。すると、外部電界がゼロのときに、残留分極がほぼゼロの状態(青線と緑線が交差する上の点)と、ある程度の大きさの残留分極が生じている状態(青線と緑線が交差する下の点)の2つの状態を作り出せる。出典:NaMLabおよびドレスデン工科大学(クリックで拡大)NaMLabおよびドレスデン工科大学などの共同研究グループは、この手法を二酸化ジルコニウム(ZrO2)の反強誘電体キャパシターに適用し、実際に記憶素子(キャパシター)を試作してみせた。その内容は、本シリーズの次回以降でご紹介したい。

(次回に続く)

⇒「福田昭のストレージ通信」連載バックナンバー一覧

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

Special SitePR

あなたにおすすめの記事PR