首都大学東京ら、TMDの新たな合成技術を開発:組成の異なるTMDを連続成長

首都大学東京と筑波大学の研究チームは、新たに開発した遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)の合成技術を用いて、半導体原子層の接合構造(半導体ヘテロ接合)を実現し、その構造と電気的性質を解明した。

半導体ヘテロ接合の構造と電気特性を解明

首都大学東京と筑波大学の研究チームは2019年6月、新たに開発した遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)の合成技術を用いて、半導体原子層の接合構造(半導体ヘテロ接合)を実現し、その構造と電気的性質を解明したと発表した。

今回の研究成果は、首都大学東京理学研究科の宮田耕充准教授、小林佑氏(当時は日本学術振興会特別研究員)、筑波大学数理物質系の吉田昭二准教授、重川秀実教授、丸山実那助教、岡田晋教授らによるものである。

新たな電子材料として、グラフェンなど原子数個分の厚みを持つシート状材料(原子層物質)が注目されている。モリブデン(Mo)やタングステン(W)などの遷移金属原子と、硫黄(S)やセレン(Se)といったカルコゲン原子からなるTMDもその1つ。さまざまな組成の半導体TMDを組み合わせることで、半導体ヘテロ接合と呼ばれる構造を実現することができる。

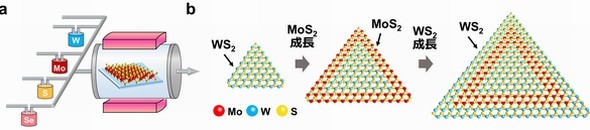

研究チームはこれまでも、原子層半導体ヘテロ接合の作製と電子状態の研究を続けてきた。しかし、従来の合成法だと界面で組成がばらつくため課題となっていた。そこで今回、液体原料を連続的に供給できる装置を作製、化学気相成長法による合成を行った。この製造方法を用いることで、組成の異なるTMDを連続して成長させることが可能となったという。

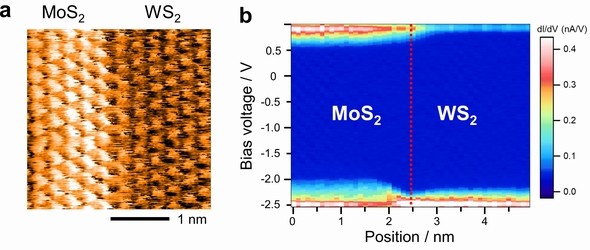

具体的には、単層のMoS2とWS2、WSe2および、MoSe2を含む4種類の異なるTMDを用いたヘテロ構造の合成に成功した。作製した試料を走査トンネル顕微鏡(STM)で確認したら、一原子レベルで組成が急峻(きゅうしゅん)に変化していることが分かった。さらに、接合界面での電気的性質を、STMと第一原理電子状態計算を持いた手法で明らかにした。

研究グループは今回の成果について、消費電力が極めて小さい電子デバイスや光デバイス、高効率なエネルギー変換素子などへの応用が可能とみている。

関連記事

理研ら、半導体量子ビットの量子非破壊測定に成功

理研ら、半導体量子ビットの量子非破壊測定に成功

理化学研究所(理研)とルール大学ボーフム校らの国際共同研究グループは、電子スピン量子ビットの量子非破壊測定に成功した。 量子ビットの高精度制御と高速読み出しを両立

量子ビットの高精度制御と高速読み出しを両立

理化学研究所(理研)らの国際共同研究グループは、高精度制御に適した「スピン1/2量子ビット」と高速読み出しに適した「ST量子ビット」を結合させ、両方式の互換性を確保することに成功した。 NEC、MI活用で熱電変換材料の出力密度を向上

NEC、MI活用で熱電変換材料の出力密度を向上

NECは、「nano tech 2019」で、AI(人工知能)技術を駆使して新材料を探索する「マテリアルズインフォマティクス(MI)」や、極めて高速に組み合わせ最適化を実現する「量子コンピュータ」などの研究成果を紹介した。 東北大学、FeSn薄膜で柔軟なホール素子を実現

東北大学、FeSn薄膜で柔軟なホール素子を実現

東北大学金属材料研究所は、鉄スズ(FeSn)磁石の微結晶薄膜を室温で作製し、これがフレキシブルな磁気センサー(ホール素子)として利用できることを実証した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

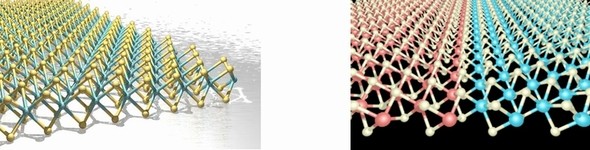

左が単層TMD、右は今回合成したTMDの接合構造の模式図 出典:首都大学東京、筑波大学

左が単層TMD、右は今回合成したTMDの接合構造の模式図 出典:首都大学東京、筑波大学 開発した化学気相成長装置の模式図と、異なる組成のTMD結晶を連続的に成長させる様子 出典:首都大学東京、筑波大学

開発した化学気相成長装置の模式図と、異なる組成のTMD結晶を連続的に成長させる様子 出典:首都大学東京、筑波大学 組成が異なるTMDを連続的に成長させた試料の原子像(左)と電気的性質(右) 出典:首都大学東京、筑波大学

組成が異なるTMDを連続的に成長させた試料の原子像(左)と電気的性質(右) 出典:首都大学東京、筑波大学