超伝導体テラヘルツ光源の同期現象を観測:フォトンの偏波状態に注目

筑波大学数理物質系の辻本学助教らは、超伝導体テラヘルツ光源の同期現象を観測することに成功した。テラヘルツ波を用いた量子通信デバイスの開発などにつながるとみられている。

テラヘルツ量子通信デバイスの開発に期待

筑波大学数理物質系の辻本学助教らによる研究グループは2020年5月、京都大学大学院工学研究科の掛谷一弘准教授やパリ高等師範学校のDhillon博士らによる研究グループと共同で、超伝導体テラヘルツ光源の同期現象を観測することに成功したと発表した。

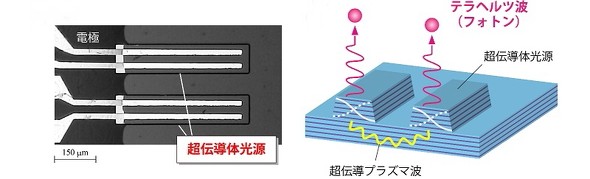

超伝導体テラヘルツ光源は、筑波大学と米国アルゴンヌ国立研究所の共同研究によって発明された。近年、化学分析や医学・薬学、環境計測など幅広い用途でテラヘルツ波の応用が注目されている。実用化に向けてテラヘルツ波の高出力化が必須となるが、高強度で位相のそろったフォトン(光子)が放射される仕組みについては、これまで解明されていなかったという。

そこで辻本氏らは今回、放射されたフォトンの偏波状態を観察することにした。アクロマート波長板と呼ばれる偏波装置を用いて、精密な測定を行った。その結果、巨視的なスケールで位相同期が生じる際は、偏波状態に特徴的な変化が表れることを発見した。これは、超伝導体プラズマ波とフォトンが結合すれば、高強度で位相がそろったフォトンが放出されることを示すものだという。

さらに、超伝導体中に存在する超伝導プラズマ波を介して、結合するフォトンの状態を量子力学的な手法で解析した。これにより、量子暗号通信の基盤要素となる量子もつれ状態を実現する可能性があることも分かったという。

今回の研究成果は、超伝導体中の特殊なプラズマ波を精密制御する技術に応用できる他、次世代のテラヘルツ無線通信や分光技術に有用な量子通信デバイスの開発につながるとみられている。

関連記事

有機半導体の移動度をシミュレーションで予測

有機半導体の移動度をシミュレーションで予測

筑波大学や東京大学らの共同研究グループは、分子の化学構造式と粉末X線回折パターンを用いて、有機半導体の移動度を予測するシミュレーション法を開発した。高性能な有機半導体の材料開発に要していた作業時間と労力を大幅に削減することが可能となる。 28GHz帯を用いロケットの推力をワイヤレス給電

28GHz帯を用いロケットの推力をワイヤレス給電

筑波大学の研究グループは、マイクロ波を用いたワイヤレス給電によってロケットの推力を生成し、この時の総合推進効率を詳細に測定した。 有機半導体の分子形状を物理吸着で一斉に制御

有機半導体の分子形状を物理吸着で一斉に制御

東京大学や東北大学らの共同研究グループは、有機半導体単結晶の基板界面における分子形状を0.1nmの精度で決定することに成功した。この結果、有機半導体を基板に物理吸着することで、100兆個を超える分子の形状が同じように変化することが明らかとなった。 光スイッチング効果を示す超イオン伝導体を発見

光スイッチング効果を示す超イオン伝導体を発見

東京大学大学院理学系研究科の大越慎一教授と筑波大学数理物質系の所裕子教授らによる研究グループは、光スイッチング効果を示す超イオン伝導体を発見した。 大阪大学ら、CNTの複雑な準粒子の挙動を解明

大阪大学ら、CNTの複雑な準粒子の挙動を解明

大阪大学や米国ライス大学らによる国際共同研究チームは、テラヘルツ(THz)波放射を用い、半導体カーボンナノチューブ(CNT)における複雑な準粒子の挙動を解明した。 大阪大学とローム、テラヘルツ波の検出感度1万倍

大阪大学とローム、テラヘルツ波の検出感度1万倍

大阪大学の研究グループとロームは、共鳴トンネルダイオード(RTD)のテラヘルツ波検出感度を、従来の1万倍に高める方法を共同で開発した。この技術を用い、毎秒30Gビットの高速無線通信実験に成功した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか