Intelを追うAMDの“賢明なるシリコン戦略”:この10年で起こったこと、次の10年で起こること(46)(1/3 ページ)

AMDがプロセッサのシェアを伸ばしている。快進撃の裏には、AMDの“賢い”シリコン戦略があった。

欠陥品の“救済版”を作ってラインアップを増やすAMD

2019年から従来のIntel製プロセッサに代わって米AMDのプロセッサが採用されるケースが劇的に増えている。

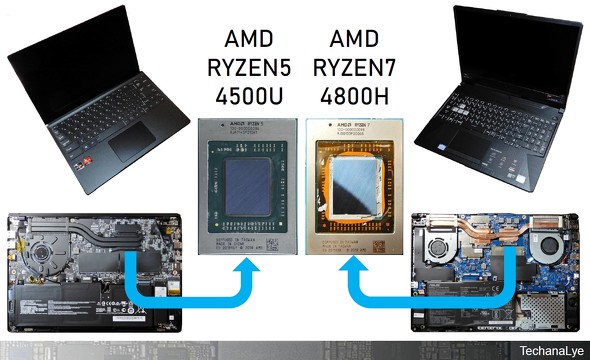

図1の2機種は2020年に発売にされた大手PCメーカーのノートPCである。内部には、AMDが2017年に販売を開始した「Ryzen」シリーズの、7nmプロセス適用の第4世代プロセッサ(4000番台)が採用されている。

左の機種は10万円を切る普及モデルだ。6コア/12スレッドのCPUと、6コアの「Radeon」GPUを1チップ化した「Ryzen 5 4500U」を搭載している。右のモデルは8コア/16スレッド、8コアGPUの「Ryzen 7 4800H」だ。

パッケージサイズ、シリコンサイズも図1のように同じものである。シリコンチップでは、ウエハー上の欠陥に当たってしまい、設計が正しくても動作に不具合が生じてしまう場合がある。8コアの動作をテストしたところ、1コアが動作しないというケースもある。8コア品としては欠陥品だが、きちんと動作している部分もある。それを6コア品と定義してラインアップに加えれば捨てずに済む。つまり6コア品は、8コアの欠陥品の“救済バージョン”といえるだろう。

Ryzen 5とRyzen 7はまさにこれで、同じシリコンの“完全動作品”と、ほんの一部欠陥が見つかったものの“救済品”という関係になる。同様に、4コア版の「Ryzen 3」も同じシリコンだ。4000番台のシリコンを1種に抑え、選別によって1種からラインアップを拡充し、松竹梅の仕様を分けているのだ。コストを最小化し(シリコン種を増やすとマスク代、治工具費用、パッケージ種などが増えコスト構造が悪化しやすい)、選別によって品種を増やすという優れた手法を用いている。

これは初代Ryzenから徹底して適用されてきたことである。PC向けプロセッサの王者Intelの牙城に同じ費用をかけて臨んでも、キャッチアップはほぼ不可能だ。費用を最小化し、効果を最大化するためにシリコン種を極限に抑え、ラインアップを最大化する戦略が取られたわけである。その結果が、多くのPCにAMDが採用されることにつながっている。もちろんIntelも同じ手法を用いているが、1種シリコンではない!

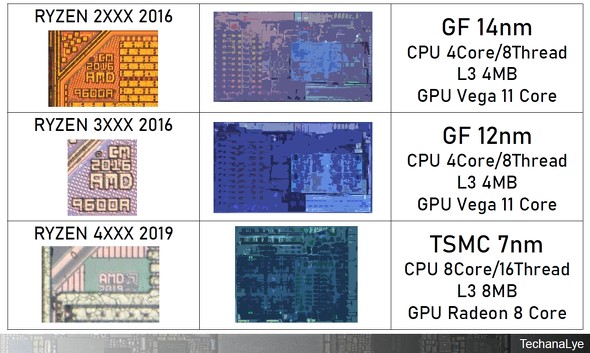

図2は、CPUとGPUを1チップ化したAPU(Accelerated Processing Unit)と呼ばれるRyzenの変遷である。第1世代のRyzenは8コアのCPUだけのもので、第2世代(2000番台)からGPU混載になっている。第2世代はGLOBALFOUNDRIESの14nmで製造された4コア/8スレッド製品。第3世代はトランジスタのゲート部のみを縮小して同ファブで製造された12nm製品である。ともにベースデザインは一緒で、チップサイズも、シリコン上に搭載される年号や型名も完全に同じものだ。「2016年」という年号が刻印されているシリコンである。ゲートを14nmから12nmに縮小することでスイッチング速度を速めることができ、同じアーキテクチャのまま、仕様の高速化を実現したものが2000番台から3000番台の変化である。

第4世代の4000番台は、製造ファブを台湾TSMCに切り替え、最先端の7nmを活用している。7nmは14nm/12nmに比べて単位面積当たりの集積密度が倍以上に高まっているので、CPUコア数を4コアから8コアへと倍にできている。さらにL3キャッシュの容量も2倍だ。GPUも方式が異なるが大幅に機能強化されている。

7nmで製造することによって機能を従来のほぼ倍にできたことが、AMDの躍進に一層拍車を掛けているわけだ。7nmを適用したシリコンには、顕微鏡でしか観察できないミクロン単位のサイズで「2019年」の年号が刻印されている。

2020年に発売されたRyzenの4000番台は、2019年に設計開発され、わずか1年以内という短い時間軸で量産に至っていることも注目に値する。通常、半導体は設計、試作、修正、量産という工程を経るので、開発から量産まで約2年かかる場合が多い。しかし、設計資産(既に量産しているもののデータ)を組み合わせて作る場合は実績のあるデータの流用なので、量産までの期間は短い。AMDの場合には、CPUだけの7nmプロセッサ、GPUだけの7nmプロセッサを2019年には量産開始しているので、それらのデータを流用し組み合わせて、4000番台が生み出されている。そのため不具合もなく短期間で4000番台を量産できたということになる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか