窒化アルミニウムスカンジウム薄膜、強誘電性示す:膜厚10nm以下でも発現を確認

東京工業大学らの研究グループは、膜厚が10nm以下の窒化アルミニウムスカンジウム薄膜を作製。これまでより高い強誘電性を有することが確認された。

不揮発性メモリへの応用に期待

東京工業大学物質理工学院材料系の舟窪浩教授と安岡慎之介大学院生らによる研究グループは2020年9月、膜厚が10nm以下の窒化アルミニウムスカンジウム薄膜を作製し、これまでより高い強誘電性を有することが確認できたと発表した。

窒化アルミニウムスカンジウム「(Al、Sc)N」は、強誘電体の中で最も高い強誘電性を持ち、スマートフォンの高周波フィルターなどに用いられている。この強誘電体を不揮発性メモリへ応用するには、膜厚をさらに薄くしていく必要がある。ところが、強誘電体を薄膜にすると、物質によっては「サイズ効果」により強誘電性が失われることもあり、実用化に向けてはさまざまな検証が必要であった。

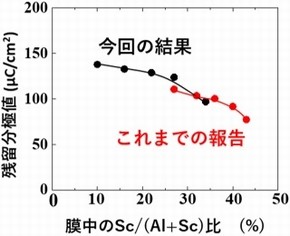

研究グループは今回、気相にしたスカンジウム(Sc)とアルミニウム(Al)の金属を窒素ガスと反応させ、ScとAlの比率[Sc/(Sc+Al)比]を変えた数種類の(Al、Sc)Nを作製した。これらの試料を用いて、電源を切ったときに残る1cm2当たりの静電容量(残留分極値)と膜中のSc/(Sc+Al)比を調べた。

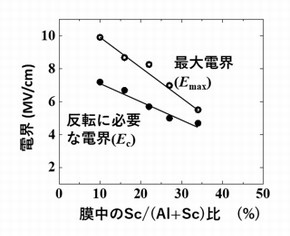

実験により(Al、Sc)Nは、Sc/(Sc+Al)比が小さいほど、ある分極状態から別の分極状態に変える(反転させる)ために必要な1cm当たりの電圧(抗電界:Ec)と、印加できる1cm当たりの電圧(最大電界:Emax)の差は、拡大することが分かった。

つまり、Sc/(Sc+Al)比を小さく(スカンジウムの濃度を低く)すれば、分極状態を繰り返し反転させても、2つの状態の間で安定した行き来ができることが明らかになった。

左は電源を切ったときに残る1cm2当たりの静電容量(残留分極値)と膜中のSc/(Sc+Al)比の関係、右は反転させるために必要な1cm当たりの電圧(抗電界、Ec)(中塗り点)と印加できる1cm当たりの電圧(最大電界、Emax)(中抜き点)および、膜中のSc/(Sc+Al)比の関係 出典:東京工業大学

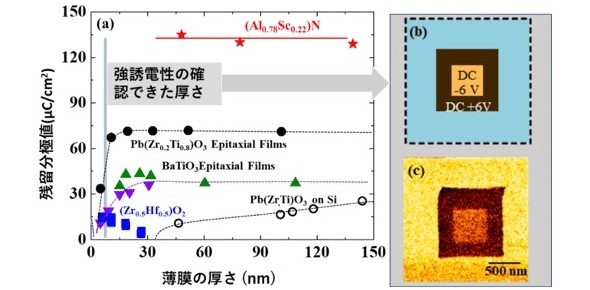

左は電源を切ったときに残る1cm2当たりの静電容量(残留分極値)と膜中のSc/(Sc+Al)比の関係、右は反転させるために必要な1cm当たりの電圧(抗電界、Ec)(中塗り点)と印加できる1cm当たりの電圧(最大電界、Emax)(中抜き点)および、膜中のSc/(Sc+Al)比の関係 出典:東京工業大学強誘電体のサイズ効果についても確認した。この結果、膜厚を従来の約3分の1となる48nmまで薄くしても、高い強誘電特性を維持できることが分かった。さらに、非線形誘電率顕微鏡法を用いて確認したところ、膜厚9nmでも強誘電性を発現することが明らかとなった。

関連記事

有害元素を含まないハロゲン系青色発光体を開発

有害元素を含まないハロゲン系青色発光体を開発

東京工業大学は、有害元素を含まない「ハロゲン系青色発光体」を新たに開発したと発表した。この発光体は発光効率(PLQY)が95%と極めて高く、大気安定性にも優れている。 非平衡量子統計力学理論、条件を外れても成立

非平衡量子統計力学理論、条件を外れても成立

東京工業大学らによる共同研究グループは、D-Wave Systems製の量子アニーリング装置を用いて量子シミュレーションを実行し、磁性体の非平衡量子統計力学理論が、その成立条件を外れても成立していることを発見した。 新手法の酸化膜形成でSiC-MOSFETの性能が10倍に

新手法の酸化膜形成でSiC-MOSFETの性能が10倍に

SiCパワー半導体で30年来の課題となっていた欠陥の低減が、大きく前進しようとしている。京都大学と東京工業大学(東工大)は2020年8月20日、SiCパワー半導体における欠陥を従来よりも1桁低減し、約10倍の高性能化に成功したと発表した。 小型で省電力の300GHz帯無線トランシーバー開発

小型で省電力の300GHz帯無線トランシーバー開発

東京工業大学とNTTの研究グループは、34Gビット/秒の高速無線通信をわずか410mWの電力消費で実現する「300GHz帯無線トランシーバー」を開発したと発表した。シリコンCMOSプロセスで製造できるため、無線機のコスト削減も可能となる。 NIMSら、「磁気トムソン効果」の直接観測に成功

NIMSら、「磁気トムソン効果」の直接観測に成功

物質・材料研究機構(NIMS)は、産業技術総合研究所(産総研)と共同で、「磁気トムソン効果」を直接観測することに成功した。 シリコン基板上に単結晶巨大磁気抵抗素子を作製

シリコン基板上に単結晶巨大磁気抵抗素子を作製

物質・材料研究機構(NIMS)と産業技術総合研究所(産総研)の共同研究チームは、ウエハー接合技術を用い、磁気抵抗特性に優れた単結晶ホイスラー合金巨大磁気抵抗素子を、シリコン基板上へ作製することに成功した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

左が数種類の強誘電体で電源を切ったときに残る1cm2当たりの静電容量(残留分極値)の膜厚依存性。右上は膜厚9nmの膜に+6Vを印加した後、一部領域にのみ−6Vを印加した模式図。右下は同じ範囲の非線形誘電率顕微鏡像 出典:東京工業大学

左が数種類の強誘電体で電源を切ったときに残る1cm2当たりの静電容量(残留分極値)の膜厚依存性。右上は膜厚9nmの膜に+6Vを印加した後、一部領域にのみ−6Vを印加した模式図。右下は同じ範囲の非線形誘電率顕微鏡像 出典:東京工業大学