最新GPUを分解、見えてきたIntelの開発方針とNVIDIAのチップ検証力:この10年で起こったこと、次の10年で起こること(69)(3/3 ページ)

NVIDIAの開発力が分かるハイエンドGPU

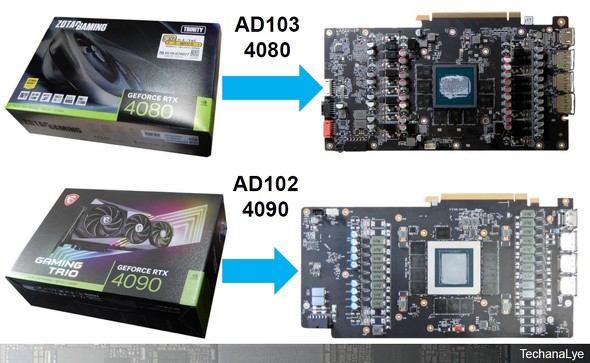

図5に、2022年10月に発売されたNVIDIAの「Ada Lovelace」アーキテクチャベースのハイエンドGPU「GeForce RTX 4080/4090(以下、RTX 4080/4090)」を示す。2022年12月発売のAMD「Radeon RX 7900 XTX/XT」は、今回の原稿に間に合わなかった(入荷が原稿締め切りと重なってしまった)ので、次回以降に取り上げたい。

RTX 4080はハイエンドのやや下、ミドルハイという位置付けで、コア数やパッケージサイズ、接続されるGDDR6Xの容量がハイエンドのRTX 4090に比べてやや小ぶりになっている。小ぶりといっても、他チップや過去のNVIDIAチップと比べるとモンスター級である。1シリコンにRTX 4090は763億トランジスタ、RTX 4080は495億トランジスタも搭載されている。Appleの「A16 BIONIC」が160億トランジスタなので、RTX 4090は約5倍の規模となるわけだ。570億トランジスタのApple「M1 Max」と比べても1.3倍以上である。

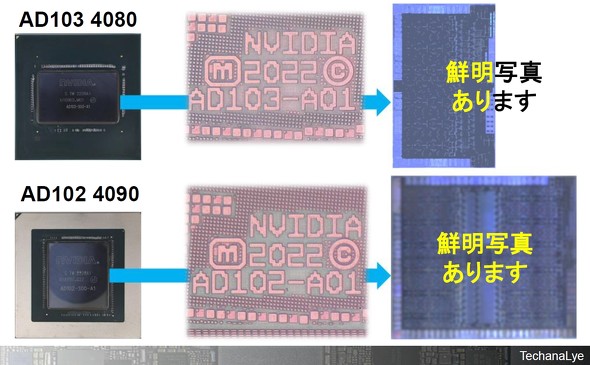

図6は、RTX 4080/4090のシリコン写真(配線層剥離済)とシリコン上の年号である。RTX 4090をほぼ半分にカットダウンしたものがRTX 4080であることがチップ構成形状からも明らかだ。また開発年号は、なんと2022年(!)である。設計完了>試作(恐らく、一発OK)>量産と非常に短い時間で量産に至っていることが明らかだ。設計段階でのシミュレーション(検証)能力が非常に高いのだろう。近年は設計難易度が上がっているので短期に設計>試作>量産にこぎつけるためには高度な検証システムが必要になっているが、NVIDIAはその点でもトップの実力を持っているといえる。

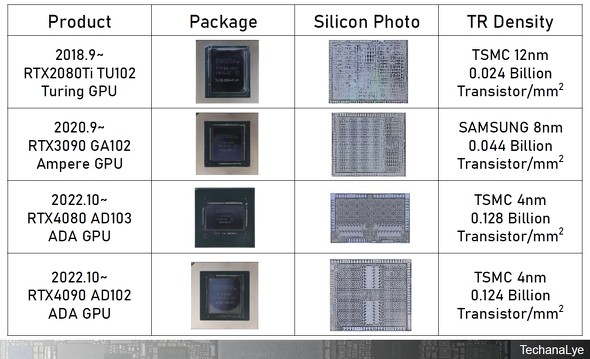

表2は、NVIDIAの過去2世代のGPU、「GeForce RTX 2080 Ti/GeForce RTX 3090」と新GPU RTX 4080/4090の集積密度の比較である。12nm>8nm>4/5nmと微細化することで著しく集積密度を上げている。少なくとも過去4年は、「2年で集積密度2倍」が実現されている! 今後も微細化によって集積密度は上がり、多機能高機能化は進む。2023年以降も率先してシリコンを見て判断し、シリコンを見て話をしていきたい。

関連記事

チップレットvs. 1シリコン化、AMDとIntelの戦略を読み解く

チップレットvs. 1シリコン化、AMDとIntelの戦略を読み解く

残りわずかとなった2022年。後半になって大型プロセッサが続々と発売されている。今回は、AMDの「Ryzen 7000」とIntelの「第13世代 Intel Core」シリーズの解析結果から、両社のチップ戦略の違いを読み解く。 「iPhone 14 Pro」を分解、4nmチップ採用ではAppleが後発に

「iPhone 14 Pro」を分解、4nmチップ採用ではAppleが後発に

2022年9月に発売されたばかりのApple「iPhone 14 Pro」を分解した。一部の解析結果を紹介する。後半はXiaomiの最新フラグシップ機「Xiaomi 12S Ultra」の分解結果を取り上げ、AppleとXiaomiの2層基板の違いを解説する。 “同心円”を広げるApple、M2搭載MacBook Pro分解で読み解くチップの内製化

“同心円”を広げるApple、M2搭載MacBook Pro分解で読み解くチップの内製化

前回に引き続き、2022年6月にAppleが発売した、「M2」プロセッサ搭載の「MacBook Pro」について報告する。内部の主要チップを開封し、過去のApple製品に搭載されているチップと比較してみると、Appleが社内でのIP共通化を徹底して進めていることが明らかになった。 「MacBook Pro」を分解、M1/M2と周辺チップの変遷をたどる

「MacBook Pro」を分解、M1/M2と周辺チップの変遷をたどる

今回は、Appleの「MacBook Pro」の分解結果を報告する。同社のプロセッサ「M1」「M2」や、周辺チップの変遷をたどってみたい。 不安定な時代だからこそ進化は進む! 「Echo Show 15」「iPhone SE3」を分解

不安定な時代だからこそ進化は進む! 「Echo Show 15」「iPhone SE3」を分解

半導体不足や政界情勢の不安定な中にあっても新製品ラッシュは続いている。今回は、Amazonの「Echo Show 15」とAppleの「iPhone SE3」を分解、解析する。 Intel、無償のRISC-V開発支援プログラムを始動

Intel、無償のRISC-V開発支援プログラムを始動

Intelは、RISC-Vコアの幅広い採用を支持する上で重要な意味を持つ新たな一歩を踏み出した。より具体的には、IP(Intellectual Property)プロバイダーの他、オペレーティングシステムやツールチェーン、ソフトウェア関連のパートナーから成るエコシステムと共に、新たな製品開発を支援するために一元化された統合開発環境(IDE)「Intel Pathfinder for RISC-V」を立ち上げた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却