PCSELの高輝度化に成功、大型レーザー並みに:小型で高効率、低コストを可能に

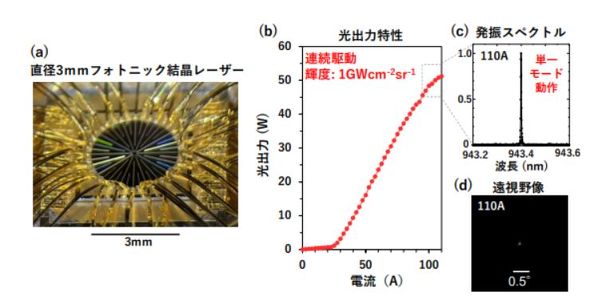

京都大学の研究グループは、フォトニック結晶レーザー(PCSEL)について、連続動作状態での輝度を1GWcm-2sr-1 まで高めることに成功した。この輝度は、CO2レーザーや固体レーザー、ファイバーレーザーなど大型レーザーに匹敵する値だという。

50〜100W級の単一モード動作が可能、輝度1GWcm-2sr-1を実現

京都大学工学研究科の野田進教授と吉田昌宏同助教、勝野峻平同博士課程学生および、井上卓也同助教らによる研究グループは2023年6月、フォトニック結晶レーザー(PCSEL)について、連続動作状態での輝度を1GWcm-2sr-1 まで高めることに成功したと発表した。この輝度は、CO2レーザーや固体レーザー、ファイバーレーザーなど大型レーザーに匹敵する値だという。

研究グループは、1999年に新たな半導体レーザーとして「PCSEL」を発明。その後は高輝度化に取り組んできた。そして最近、フォトニック結晶内部における光波の結合状態を精密制御すれば、直径3mmのPCSELで50〜100W級の単一モード動作や、輝度1GWcm-2sr-1の実現が可能であることを理論的に示した。

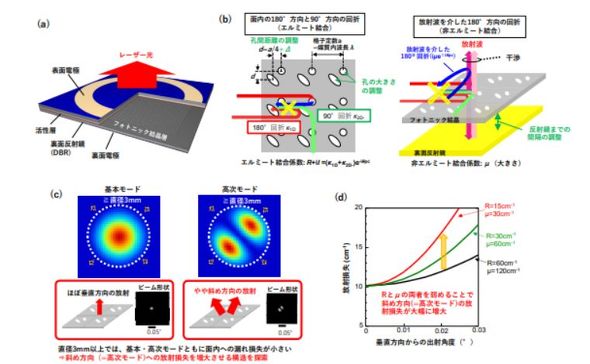

(a)はフォトニック結晶レーザーのデバイス構造模式図。(b)は二重格子フォトニック結晶における光波の回折効果(相互結合)の模式図。(c)は基本モードと高次モードの光強度分布と出射ビームの模式図。(d)はRおよびμを変化させた構造における、放射損失の放射角度依存性の計算結果[クリックで拡大] 出所:京都大学

(a)はフォトニック結晶レーザーのデバイス構造模式図。(b)は二重格子フォトニック結晶における光波の回折効果(相互結合)の模式図。(c)は基本モードと高次モードの光強度分布と出射ビームの模式図。(d)はRおよびμを変化させた構造における、放射損失の放射角度依存性の計算結果[クリックで拡大] 出所:京都大学そして今回、エルミート結合係数のR(実部)とI(虚部)および、非エルミート結合係数の大きさ「μ」を適切に制御することで、総合的に回折効果を低減した直径3mmのPCSELを作製した。このPCSELについて、フォトニックバンド構造と放射特性を詳細に測定し、結合係数を評価した。この結果、Rはほぼ15cm-1、Iはほぼ25cm-1、μはほぼ38cm-1となり、狙い通りの結合係数になっていることを確認した。

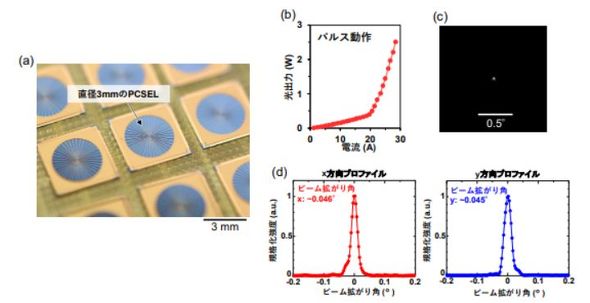

また、熱の影響を受けないパルス状態かつ低電流領域で、レーザーの発振特性を評価した。電流−光出力特性のデータより、ほぼ20Aの電流値でレーザー発振を得られることが分かった。さらに、レーザー発振時の遠視野像とその強度プロファイルのデータより、極めて狭いビーム拡がり角(ほぼ0.05度)で発振していることが分かった。

(a)は作製した直径3mmのフォトニック結晶レーザー写真。(b)はパルス動作での電流−光出力特性。(c)はレーザー発振時の遠視野像。(d)はx、y方向における強度プロファイル[クリックで拡大] 出所:京都大学

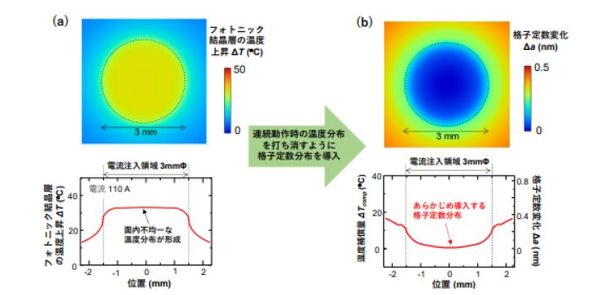

(a)は作製した直径3mmのフォトニック結晶レーザー写真。(b)はパルス動作での電流−光出力特性。(c)はレーザー発振時の遠視野像。(d)はx、y方向における強度プロファイル[クリックで拡大] 出所:京都大学今回は、発熱の影響を大きく受ける動作状態でも、基本モードにおいて高ビーム品質動作を維持するための工夫を行った。具体的には、温度上昇によって生じる不均一性を打ち消すため、温度が高く屈折率も大きくなる中央部分には、フォトニック結晶の空孔周期(格子定数 a)が短くなるよう格子定数分布を与えた。これによって、面内温度分布の影響が補償され、連続動作時でも均一なフォトニック結晶が維持されるという。

左は直径3mmのフォトニック結晶レーザーにおける連続動作時(電流110A注入時)のデバイス面内の温度分布とその断面プロファイル。右は連続動作時の面内の温度分布を打ち消すように与えた格子定数分布[クリックで拡大] 出所:京都大学

左は直径3mmのフォトニック結晶レーザーにおける連続動作時(電流110A注入時)のデバイス面内の温度分布とその断面プロファイル。右は連続動作時の面内の温度分布を打ち消すように与えた格子定数分布[クリックで拡大] 出所:京都大学研究グループは試作した直径3mmのフォトニック結晶レーザーを、ヒートシンクに実装し、連続動作時のレーザー発振特性を評価した。この結果、最大50Wを超える光出力を達成したという。また、基本モードで単一モード動作を達成し、広がり角がほぼ0.05°という高ビーム品質動作であることを確認した。

研究グループは、開発したフォトニック結晶構造を維持しつつ、今後はデバイス面積を直径10mmかそれ以上にすることで、出力もキロワット級かそれ以上の半導体レーザーを実現できるとみている。

関連記事

一般的な中性子源で、半導体ソフトエラー率を評価

一般的な中性子源で、半導体ソフトエラー率を評価

量子アプリ共創コンソーシアム(QiSS)で、京都大学大学院情報学研究科の橋本昌宜教授が主導する産学連携のソフトエラー研究グループは、一般の中性子源を用いて、半導体チップの地上ソフトエラー率を評価する方法を開発した。 多数のベンゼン環からなる「ポリアセン」を合成

多数のベンゼン環からなる「ポリアセン」を合成

東京大学の研究グループは、多数のベンゼン環が直線状に連結した「ポリアセン」を合成することに成功した。太陽電池やナノデバイスなどへの応用を目指す。 グラファイト基板上に半導体ナノ量子細線を作製

グラファイト基板上に半導体ナノ量子細線を作製

京都大学や東京大学らの研究グループは、約1nmという厚みと幅で、長さが1μmを超える半導体の「ナノ量子細線」を作製したと発表した。この量子細線パターンは、原子スケールでチューリング機構が起こり、自発的に形成された可能性が高いという。 巨大なスピン振動による非線形の応答を観測

巨大なスピン振動による非線形の応答を観測

京都大学と東京大学、千葉大学、東京工業大学らの研究グループは、らせん状の金属メタマテリアル構造を反強磁性体「HoFeO3」に作製し、その内部に最大約2テスラのテラヘルツ磁場を発生させ、巨大なスピン振動による非線形の応答を観測した。 京都大ら、パルス1回の照射でNV中心を広域に形成

京都大ら、パルス1回の照射でNV中心を広域に形成

京都大学と東海大学の研究グループは、ダイヤモンド基板にフェムト秒レーザーパルスを1回照射するだけで、窒素−空孔(NV)中心をミリメートルのサイズで形成することに成功した。 京都大、室温で高温超伝導モーターの運転に成功

京都大、室温で高温超伝導モーターの運転に成功

京都大学は、高温超伝導誘導同期モーター(HTS-ISM)の室温運転に成功した。同モーターの巻き線を「高温超伝導体」と「常伝導体」のハイブリッド構造としたことで、仮に超伝導状態を維持できなくなっても、焼損などのリスクを回避し連続運転が可能となる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

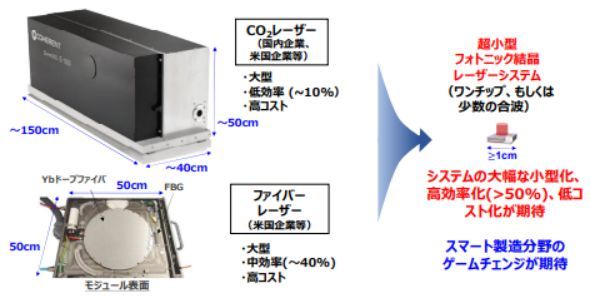

スマート製造分野のゲームチェンジのイメージ 出所:京都大学

スマート製造分野のゲームチェンジのイメージ 出所:京都大学